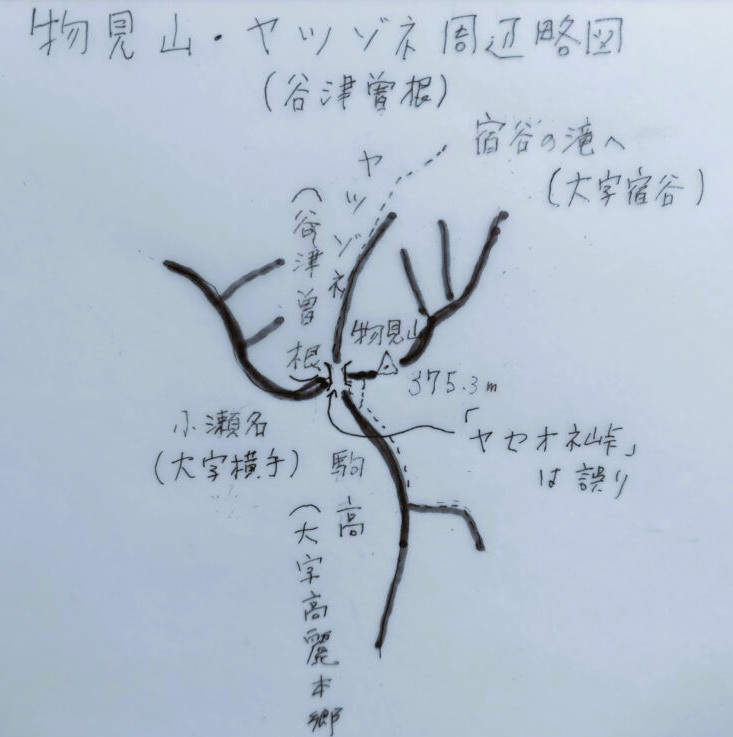

(略図)物見山・ヤツゾネ(谷津曽根)周辺略図

西武線沿線の奥武蔵唯一の一等三角点のある「物見山」(375.3㍍)。

その物見山西側の鞍部は駒高(こまだか:日高市高麗本郷)から宿谷(しゅくや:毛呂山町宿谷)に乗っ越す峠。

「ヤセオネ峠」と呼ばれている。

市販の登山地図(昭文社・山と高原地図『奥武蔵・秩父』、吉備人出版『新装版 奥武蔵登山詳細図』)でも「ヤセオネ峠」と表記。

代表的なガイドブック(例えば、分県登山ガイド10『埼玉県の山』山と渓谷社、2016年)でも、やはり「ヤセオネ峠」と表記。

さらに、ネットで「ヤセオネ峠、奥武蔵」と検索すると、それこそ数十のハイキング記録が出てくる。

このように今や当たり前で誰もが疑わない名称となっている「ヤセオネ峠」。

だが、結論を先にいうと地元呼称ではなく、地元呼称を聞き間違えた誤称である可能性が高い。

では、「ヤセオネ」ないし「ヤセオネ峠」なる名はいつ頃から登場したのだろうか。

奥武蔵に関する最初のまとまったガイドブックであるハイキング・ペン・クラブ著『奥武蔵』(博山房、1939年)の第3章「高麗丘陵と越生毛呂山丘陵」(岩崎京二郎氏執筆)では、「日和田山、物見山、宿谷の滝」のコースが取り上げられている。

しかし、「ヤセオネ峠」の名は登場しない。

「ヤセオネ」の名が最初に登場するのが、奥武蔵研究会著『新編登山地図帳 奥武蔵』(山と渓谷社、1951年)13頁の略図「飯能付近と高麗丘陵」。

ここでは物見山西側の峠に「ヤセオネ」の名を記している(「ヤセオネ峠」ではなく)。

次いで、奥武蔵研究会二代目会長であった大石真人氏著『マウンテンガイドブックシリーズ8 奥武蔵』(朋文堂、1954年)所収の「奥武蔵概念図」で、物見山西の鞍部に「ヤセオネ峠」の名を表記している。

さらに大石真人氏は、『マウンテンガイドブックシリーズ8 奥武蔵』(朋文堂、1960年)所収の「奥武蔵辞典 山名編」で、「ヤセオネトウゲ 痩尾根峠330㍍ 日高町の物見山西肩をこえる峠。名前と似もつかぬ静かな小さな乗越しである」と記している。

以上をまとめると、戦前の奥武蔵開拓期にはとくに名称もなかったが、戦後、奥武蔵ハイキングコースの紹介に尽力した奥武蔵研究会(とくに同会の中心的存在だった大石真人氏)により「ヤセオネ峠」の名が採集され、ガイドブックに表記され、そしてハイカーの間で定着していったといえるだろう。

私も1988年頃まで、当然のように「ヤセオネ峠」の名を使っていた。

しかし、1989年に地元である駒高(日高市高麗本郷)、宿谷(毛呂山町宿谷)で峠名を聞くと、どちらでも「ヤツゾネ」と呼んでいた。

「ヤセオネ」とは呼んでいないという。

さらに聞いていくと、「ヤツゾネ」は峠の名称ではなく、物見山西側鞍部(通称「ヤセオネ峠」)から宿谷の滝にくだる急坂を指していることが分かった。

「ヤセオネ峠」も、最初は「ヤセオネ」と表記されたことを思い出していただきたい。

つまり、先駆的な登山者は急坂の名称として「ヤセオネ」を採集し、やがてそれに峠をつけて(ヤセオネ峠)、物見山西側鞍部の峠名としたのである。

しかし、地元では急坂を「ヤセオネ」ではなく、「ヤツゾネ」と呼んでいるのである。

つまり、先駆的な登山者は二重の誤りを犯してしまった。

「ヤツゾネ」を「ヤセオネ」と聞き間違えたうえ、坂の名称であった「ヤツゾネ」を「ヤセオネ峠」として峠名としてしまったのである。

あるいは大石氏のいう「土民測量」(地元住民への聞き取り)を十分しないまま、ヤセオネの急坂ゆえに「ヤセオネ」→「ヤセオネ峠」の名をつけてしまった可能性も否定できない。

以下は考察である。

「ヤツゾネ」は、もとは「ヤツソネ」であったと考えられる。

「ヤツソネ」=「谷津曽根」である。

奥武蔵では「曽根」は「尾根」「山の背」を指す俗称である。

「ヤツゾネ」の近くでも、スミガマヤツとイジリヤツにはさまれた長大な尾根を、高麗本郷や横手では「九郎曽根」(クロウソネ)と呼んでいる。

ところが、登山者がクロウソネをクロオネと聞き間違い、「黒尾根」と漢字表記した経緯は周知のとおりである(もちろん、地元住民がクロウソネをクロウオネ→クロオネと訛って発音した可能性もあるが)。

当初は「黒尾根」とのみ表記していた昭文社・山と高原地図『奥武蔵・秩父』でも、最近では「九郎曽根」(黒尾根)と併記するようになった。

さて、「ヤツゾネ」が物見山西側鞍部から宿谷の滝にくだる急坂を指すとすると、果たしてどのような意味があるのだろうか。

通称「ヤセオネ峠」から宿谷の滝への坂は、2つの谷にはさまれた山の背の急坂で、途中岩も出たヤセた尾根である。

要するに、穏やかな丘陵のなかでは例外的に急な難路として有名だったこの尾根を「ヤツにはさまれた急な山の背ないし尾根」の意味で「ヤツソネ」と呼び、それが訛って地元で「ヤツゾネ」として定着したと考えられる。

このヤツゾネをヤセオネと聞き違った(ないしは十分聞き取りをせず、ヤセオネと勝手に命名した)ところから誤りが始まった。

そして、ヤセオネ峠の名はハイカーの間で定着し、もはや取り消すことができない状況である。

そこで折衷案だが、ヤセオネ峠から峠を外し、宿谷の滝にくだる急坂の名称として「ヤセオネ」(ヤツゾネ)という形で併記する案はどうだろうか。

コメント