「小瀬名富士」の地元呼称を追う

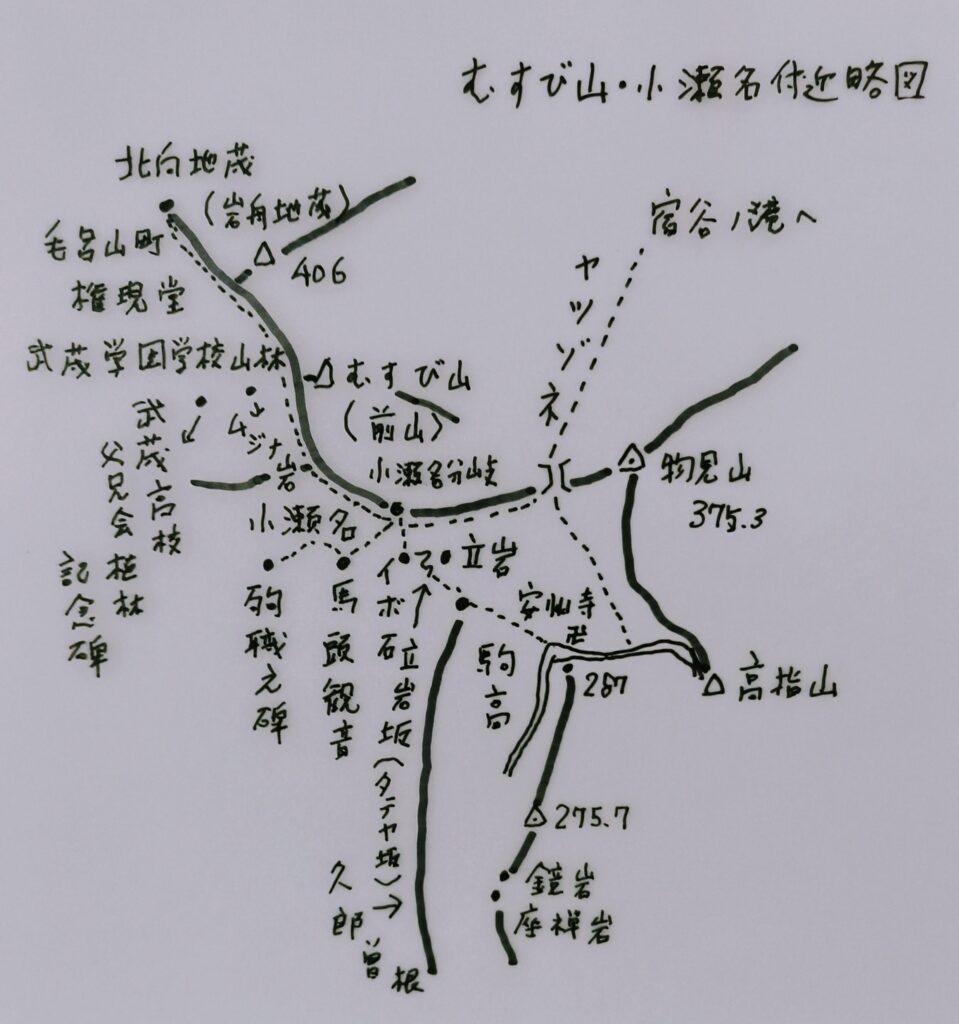

略図「むすび山・小瀬名付近略図」

奥武蔵の「小瀬名富士」(こぜなふじ)といっても、ピンとこない方も多いかもしれない。

しかし、「ヤマレコ」や「YAMAP」への投稿(山行報告)を検索すると、小瀬名富士の名が頻繁に出てくる。

武蔵横手駅から関ノ入ヤツに沿った林道を登り、五常ノ滝、民宿・啓明荘(入間郡毛呂山町権現堂)とたどり、啓明荘の先で山道に入って、少し登ると、山上の集落である「小瀬名」(こぜな:日高市横手)に出る。

集落といっても、かつて「小瀬名の大尽」といわれた旧家・駒井家を含め2軒のみ。

今は(といっても1990年5月のことだが)山を下りているようだ。

家と畑にはさまれたハイキングコースをたどると、まもなく小瀬名分岐。

ここで真っ直ぐ進むと、ヤツゾネ(ヤセオネ峠)をへて物見山。

左に折れると、北向地蔵(岩舟地蔵尊)という人気コースのど真ん中である。

そんな小瀬名集落の近くにある山だから「小瀬名富士」。

そう思い込んでいた。

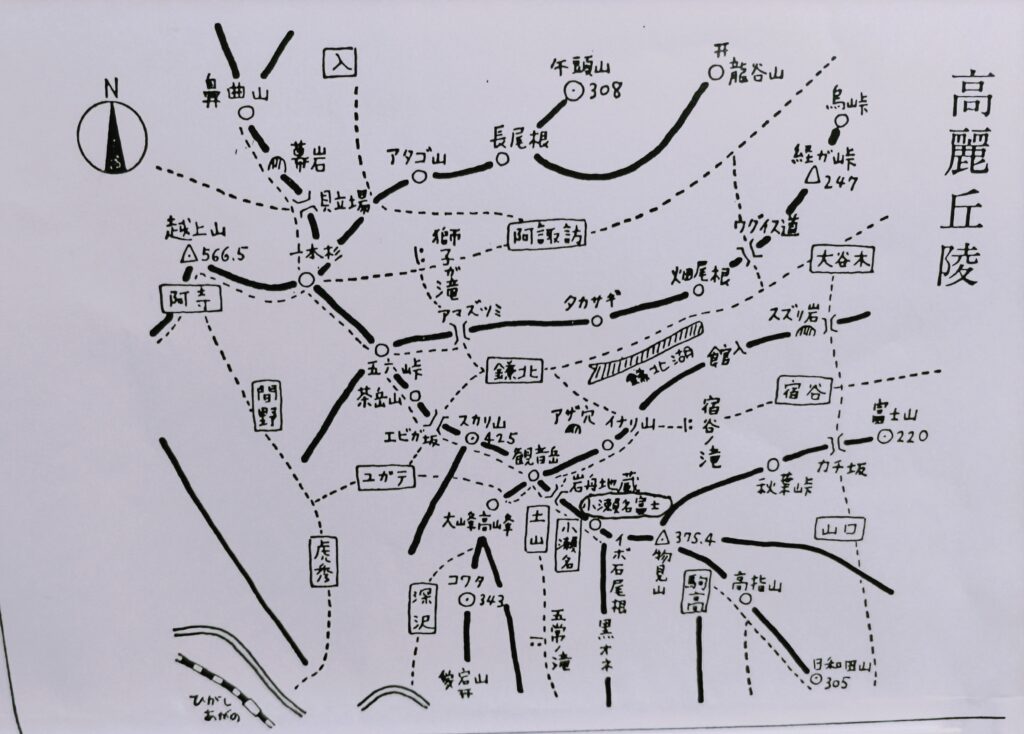

私が小瀬名富士の名を初めて知ったのは、神山弘氏の『ものがたり奥武蔵』(岳(ヌプリ)書房、1982年)66頁の「高麗丘陵」の略図によってである(「高麗丘陵」略図を参照)。

略図「高麗丘陵」(出典:神山弘『ものがたり奥武蔵』岳(ヌプリ)書房、1982年より)

略図を見ると、小瀬名集落のすぐ右横に小瀬名富士の名がある。

だが、略図を含む「高麗丘陵に拾う」の章を読んでも、小瀬名富士への言及はない。

実は岳(ヌプリ)書房から1982年に出版された『ものがたり奥武蔵』は復刻版で、初版は1951年に奥武蔵研究会から出版されている。

その1951年に奥武蔵研究会調査・執筆で出版された『新編登山地図帳 奥武蔵』(山と渓谷社、1951年)13頁の略図「飯能付近と高麗丘陵」にも「小セナ富士」の名が登場するが、本文では一言も触れられていない。

そんな軽い扱いに影響されたのか、私も小瀬名富士は小瀬名集落の裏山だろうと勝手に思い込んでいた。

実際に、2万5千分の1地形図「飯能」(2016年7月調製、2016年11月1日発行)を見ると、小瀬名集落の裏手に360㍍圏の小ピークがある。

私が奥武蔵研究会会報『奥武蔵』245号(1989年1月)に発表した「高麗丘陵を歩く」添付の地図でも360㍍圏ピークに小瀬名富士の名を添えていた。

それから36年。

本ブログに投稿するようになり、「ヤマレコ」「YAMAP」への投稿やその他のネット記事に目を通していると、小瀬名富士は小瀬名集落の裏山ではなく、もっと北の入間郡毛呂山町権現堂にあるらしい。

もっと北といっても、「はるか北」ではなく、私が小瀬名富士と勘違いした小ピークよりも約250㍍ほど北の主稜線すぐ右にあるピークが小瀬名富士らしい。

この付近は山上集落が点在するが、市町村区域が入り組んでいて、駒高は日高市高麗本郷、小瀬名は日高市横手、そして権現堂は入間郡毛呂山町権現堂である。

もし小瀬名富士が権現堂にあるとするなら、あえて小瀬名の名を冠する必要性はない。

そうすると、小瀬名富士は地元呼称ではなく、先駆的なハイカーが近くにある集落名と富士型の山容からつけた名称ではないかという疑問が湧いてきた。

そこで、小瀬名富士の本当の地元呼称は何か? そもそも小瀬名富士の本当の場所はどこなのか?という2点に回答を与える必要が出てきた。

しかし、1990年以降一度も山に行かず、既に70歳を超えた衰えた体力では、300㍍前後の山に登るだけでも一苦労である。

果たしてどうしようかと悩んで、昔の地名採集ノートを読んでいたら、何と1990年5月27日に高麗駅から日和田山→高指山→駒高→鏡岩→立岩坂(タテヤ坂)→イボ石→北向地蔵→観音ヶ岳→スカリ山→ユガテ→東吾野と歩いていたのである。

当時はユガテの落合正三・裕子ご夫妻もお元気で、お二人と小一時間話が弾んだことを鮮明に思い出した。

それ以上に、当日の記録を見ると、駒高の集落で小瀬名富士の地元呼称と場所について尋ねて、回答を書き写しているではないか!

そんな貴重な記録を35年間も放置するとは情けないことである。

そこで以下では、小瀬名富士の本当の名称、その位置について、35年前の記録を中心に、若干の資料で補いながら、話を進めていきたい。

そして、小瀬名富士周辺の巨岩、奇岩等についても、ほとんどガイドブックで紹介されていないので、あわせて紹介させていただきたい。

小瀬名富士の地元呼称は「むすび山」

このタイトルがすべてを物語っている。

駒高(日高市高麗本郷)で1990年5月当時確認したところ、地元では小瀬名富士とは呼んではいないという。

では、本当の名称は何か?

山容が「おむすび」に似ているから「むすび山」という。

関係文献を探していると、奥武蔵研究会会員の権田則子氏も、私より3年後に会報『奥武蔵』274号(1993年11月)に発表された踏査研究「踏跡を求めて 物見山から北向地蔵・九郎曽根・横手へ」で、「いつ頃からか『小瀬名富士』と呼ばれているが、『前山』とか『むすび山』などと呼んでいる地元の人もいる」と、駒高での聞き取りの結果を記している。

ここで興味深いのは、権田氏が「むすび山」だけではなく、「前山」という別称も採集している点だ。

「むすび山」の由来は山容から想像がつくが、「前山」とはどのような意味なのだろうか。

それ以上に、地元では「むすび山」と呼んでいるのに、なぜ神山弘氏は「小瀬名富士」の名を採録したのだろうか。

最終的には、むすび山に一番近い小瀬名の駒井家で確認する必要がありそうだが、山を下りておられるので、現住所を探すのも難しい。

結果は改めて報告したい。

次はむすび山の所在である。

これも、1990年5月28日の取材時にちゃんと聞いていたのである。

「武蔵高校が戦前購入した土地(ヤツ:ムジナ岩あり)の反対側にあるおむすび状の山」で、今は樹林が茂って展望はないが、かつては眺望が良かったという。

このときは、「武蔵高校が戦前購入した土地」がどこなのか分からなかったうえに、そのため、「その反対側」の意味も良く分からず放置していたというわけである。

そこで、東京の「武蔵学園」のホームページを閲覧してみると、「学校山林」と「山林遠足」という記事が目に付いた。

以下、引用してみよう。

「武蔵学園は、3.1ヘクタールの『学校山林』を1940年から70年あまり育林し、近在一の美林となっています。毎年、間伐体験を実施しているのは樹齢約50年のヒノキ林です。森林管理をお願いしている林業指導員から手ほどきを受けながら、手鋸で切り倒します。

毎年5月と10月、年2回の間伐体験を企画しています。武蔵中学校の遠足ではハイキングの途中、この学校山林で、山林の由来を聞きながら弁当を食べます。

正式な住所は埼玉県入間郡毛呂山町権現堂ムジナヤ(引用者注:ムジナヤツではないか?)162番地です。西武池袋線あるいは西武新宿線で所沢を経由して飯能へさらに西武秩父線へ乗り継ぎ、武蔵横手で下車して40分ほど歩けば到着します。

武蔵学園の学校山林は、現在3つのエリアで構成されています。

(1)1940年植林の樹齢70数年のヒノキ林

(2)昭和35年(1960年)植林の樹齢50数年のヒノキ林

(3)1992年学園創設70周年記念事業で植林した樹齢20年のコナラ・クヌギ林」

「この山林は日本紀元2600年(1940年)の記念事業として当時の父兄会(現在の保護者会)からの寄付により土地を購入し、植樹等を行ったことをはじめとしています。当時は、太平洋戦争直前で、日本中が紀元2600年のお祭り騒ぎをしていた時代でしたが、時の校長山本良吉先生は、『目先のお祭り騒ぎよりも遠い将来に意義を求めること』を生徒たちに説き、国家の歩みへの批判を込めて国土緑化運動を果たしたのでした」

「学校山林は埼玉県毛呂山町にあり、面積約32,000㎡の広さを有する広大な土地です。1960年以来、毎年春に入学したばかりの中学1年生がこの地を訪れて,友達との親睦を深めるとともに武蔵の長い歴史と精神を学んでいく伝統行事の一つとなっています」

これで武蔵学園の学校山林が毛呂山町にあることが分かったが、では、権現堂のどこにあるのだろうか。目印のムジナ岩はどこにあるのだろうか。

それは先の権田氏の記事からすぐに分かった。

小瀬名北側の日高市・毛呂山町境界尾根の北にヤツゾネ→小瀬名分岐→北向地蔵の主稜線に左から突き上げる沢(ヤツ)がある。

このヤツをつめ、主稜線(ハイキングコース)に突き上げる少し手前のところにムジナ岩という大きな岩があり、そのすぐ下に「紀元2600年記念植林碑」(武蔵高等学校父兄会)があることを権田氏が確かめた(権田則子「踏跡を求めて 物見山から北向地蔵・九郎曽根・横手へ」)。

ムジナ岩と植林記念碑のある沢が、武蔵高校が1940年に紀元2600年記念植林をしたヤツであったのである。

次の問題はむすび山の位置である。

私が1990年5月27日に駒高で聞いたときには、「武蔵高校が戦前購入した土地の反対側」という表現を地元の方はされていた。

反対側とはどのような意味なのだろうかと思い、2万5千分の1地形図「飯能」を見ると、小瀬名分岐で方向を北に変えた主稜線(ハイキングコース)のすぐ左下が、武蔵学園の学校山林のあるヤツである。

このヤツを登り詰め、さらに乗っ越したところというのが「反対側」の意味ではないだろうか。

権田氏は「ハイキング道から少しはずれた、標高410.1㍍の尾根上に、毛呂山町基準点№32が設置されている」とし、この地点をむすび山(前山)としている。

同氏の略図や410.1㍍という標高から判断し、主稜線(ハイキングコース)北東に少し外れた406㍍独標を指しているようだ。

これで決まりと言えそうだが、候補はもう1つある。

武蔵学園の学校植林のある沢をあくまでも忠実に真っ直ぐつめると、406㍍独標よりも南東の主稜線上に出る。

ここには地形図上からは分からないが、ハイキングコースが西側を巻いてしまう390㍍圏のピークが存在する。

池田和峰作成・解説・踏査『新装版 奥武蔵登山詳細図』(吉備人出版、2022年)では、この390㍍圏ピークこそ「小瀬名富士」であるとしている(同氏は「むすび山」の山名については言及していない)。

奥武蔵登山詳細図では、406㍍独標を「東ムカイ山」と呼び、「小瀬名富士」と区別している。

奥武蔵登山詳細図の著者である池田和峰氏は、ブログ「奥武蔵登山詳細図踏査日記」で、406㍍独標にも「小瀬名富士」と記した誤った私設山名表示板があるとし、同時に北側から撮った390㍍圏ピークと406㍍独標が並ぶ写真を示し、390㍍圏ピークこそ小瀬名富士であるとしている。

また、390㍍圏ピーク北側には大岩があるという。

先に述べたように、『新装版 奥武蔵登山詳細図』では、406㍍独標を「東ムカイ山」と呼んでいる。

これが後のハイカーに影響を与え、今では「ヤマレコ」「YAMAP」への投稿やネット記事のすべてが、406㍍独標を「東ムカイ山」、390㍍圏ピークを「小瀬名富士」としている。

だが、406㍍独標を「東ムカイ山」と呼ぶのは、地元呼称を無視した勝手な命名である。

以上やや煩雑になってしまったが、小瀬名富士は地元呼称ではないので、「むすび山」(前山)の名称を採用したうえで、その位置については、武蔵学園の学校林のあるヤツを忠実につめた尾根より少し東に寄った390㍍圏ピークとしておきたい。

つまり、『新装版 奥武蔵登山詳細図』が「小瀬名富士」としている山を「むすび山」としておきたい。

次に、むすび山~駒高周辺の大岩・奇岩、そして石碑などについて、主要なものにかぎり紹介しておこう。

むすび山付近の大岩・奇岩・石碑

ムジナ岩

毛呂山町権現堂の武蔵学園学校林のあるヤツのオクリにある大岩。

そのすぐ下に「紀元2600年記念植林 武蔵高等学校父兄会」記念碑がある。

小瀬名の馬頭観音

小瀬名分岐近くにある馬頭観音。

何と言っても目立つのが、その巨大さ。

石積みの台座を含めると、高さ2.63メートルにもなる。

小瀬名大尽こと駒井家の先祖である駒井経定が、嘉永元年(1848年)に建立したもの。

昔は山で切り倒した木の搬出に馬を使うことが多かった。

そのため、亡くなった馬の霊をなぐさめるため、そして馬の無事を祈るために建立したのだろう。

小瀬名の「殉職之地」碑

小瀬名の畑のなかにある石碑。

1944年(昭和19年)5月、陸軍の航空機が日高市横手の小瀬名地区に墜落し、乗員4人が死亡する事故があった。

そのため、死亡した4人の名前を刻んだ鎮魂の碑が墜落現場に建立された。

これが小瀬名の「殉職之碑」である。

立岩坂(たていわざか・たてやざか)

駒高の最奥の集落から沢沿いに小瀬名に向かうと急坂になり、立岩坂にさしかかる。

坂の右手(東側)には名称の由来になった「立岩」が樹林のなかに聳え立つ。

立岩の東面は10㍍以上の垂直の一枚岩で、ロッククライミングのゲレンデになっているようだ。

昔、岩の頂上に立岩大権現が祀られていたとは駒高の古老の話。

立岩坂は、人によっては「タテヤ坂」と訛る場合もある。

イボ石

立岩坂を登り切った駒高と小瀬名との境にイボ石がある。

目立たない石で、ツルに覆われているので見落としやすい。

以前、岩の上にアセボ(アセビ)の大木があり、花を一杯つけていた。

その花汁と岩上の窪みに溜まった雨水が混じって、イボに効能があると信じられていた。

イボが治ると、サラシ布で親指大の俵をつくり、そこに大豆や小豆を入れたものを3つお礼に供えたという。

なお、『新装版 奥武蔵登山詳細図』では、イボ石のある駒高・小瀬名境界を「イボ石の峠」と呼んでいるが、地元ではこの名称はない。

鏡岩・座禅岩

駒高の茶屋(ふじみや)から287㍍独標経由で破線路のある尾根をくだる。

275.7㍍4等三角点よりもさらにくだった地点に鏡岩と座禅岩がある。

上にあるのが鏡岩。

下にある畳4枚ぐらいの平らな岩が座禅岩。

鏡岩は石英の成分が80%ほどの珪石で、かつて「ひたち興産」などが採掘を計画したが、石英の割合が少ないため、資源保護という名目で採掘は中止になった。

現在のように(1990年5月当時)、木が茂っていなかった頃は、夕陽があたって輝いたという。

今でも手でなでると、鏡のように光る。

座禅岩は、昔、駒高の文殊様(安州寺)の高僧がここで座禅の修行をしたと伝えられている。

また、幕末の飯能戦争で官軍に敗れて逃れてきた幕府軍の武士がこの地で自害したとの伝説があり、そのため「ザンネン岩」とも呼ばれている。

コメント