はじめに

入間川の上流は名栗川とも呼ばれ、旧名栗村(現・飯能市上名栗)の名郷あたりから川というよりも、渓谷にふさわしい流れになる。

川を遡ると、流れは二つに分かれる。

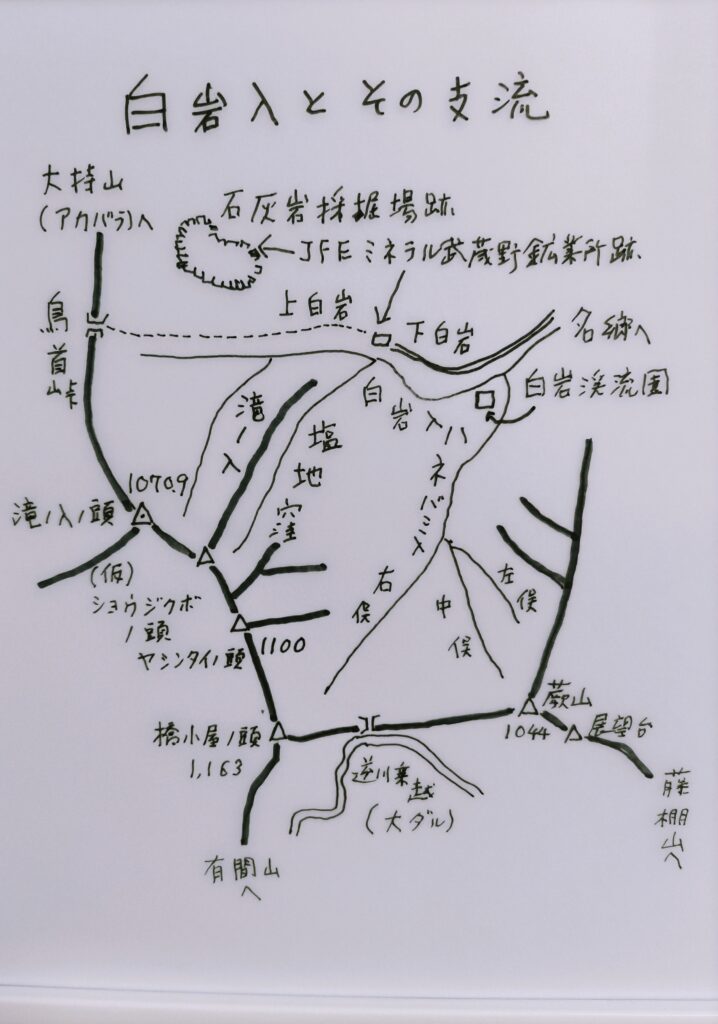

北に向かい、妻坂峠に突き上げる山中入と、西に向かい、鳥首峠に突き上げる白岩入である。

入間川(名栗川)の水源は山中入の奥で、大持山(地元呼称:アカバラ)南東の山林内であるが、遡行価値のある支流をもつという点では、白岩入の方が注目に値する。

白岩入へは、蕨山~鳥首峠への山稜を源頭とする3本の支流が流入する。

上流から滝ノ入、塩地窪、ハネバミ入である。

このうち遡行価値が最も高いのがキャンプ場・白岩渓流園付近から白岩入本流と分かれるハネバミ入である。

名栗水系の沢のなかでは、有間川支流の白谷沢が圧倒的な人気があるが、大きく引き離されているものの、それに続くのが姥小屋沢・蕨入・ハネバミ入である。

(図1)白岩入とその支流(ハネバミ入・塩地窪・滝ノ入)

この3本の沢のなかで、長年遡行記録がなかったものの、1980年代後半以降、さらに2000年代以降になって急速にクローズアップされ、遡行者が増加したのがハネバミ入である。

ハネバミ入の魅力については後に詳述するが、水量も豊富で、とくに下流から中流にかけては7㍍の滝を筆頭に2~5㍍程度の滝やナメ滝が連続。

なかには直登の難しい滝もあるものの、容易に巻くこともできるうえ、奥武蔵の沢につきもののヤブや倒木も少なく、夏の奥武蔵の沢の醍醐味を堪能できる沢である。

その1本上流にある塩地窪(しょうじくぼ)はハネバミ入にくらべると、水量が少なく、蕨入に似たやや大味な沢だが、何といっても三十三尋の滝という落差20㍍程度の名爆が見物で、一見の価値があるうえ、それにつづく2段10㍍の滝を合わせたゴルジュは遡行不可能な難所である。

塩地窪の1本上流である滝ノ入は、白岩入最上流で北西に分かれる支沢である。

出合のすぐ上流に8㍍の滝を懸け、その先への期待が募るが、ときどき2~3㍍の滝があるだけで、それ以外はナメ滝やナメ床、階段状の小滝のみのやや平凡な沢である。

遡行価値は今回紹介する3本の沢のうち最も劣るが、何せ遡行記録が全くないうえ、源頭部を除き危険な個所はないので、滝ノ入ノ頭へのバリエーションコースとして山慣れた人には興味深いだろう。

以下、ハネバミ入、塩地窪、滝ノ入の順に紹介するが、何せ私の遡行記録はいずれも1987年という38年前のものである。

しかし、遡行記録が全く公表されていない塩地窪、滝ノ入の遡行記録として一応の参考にしていただきたいし、ハネバミ入については、のちに述べる上流域~ツメをめぐる混乱について言及するので、完全遡行の参考になると思う。

ハネバミ入(羽根バミ入)

ハネバミ入の「謎」

ハネバミ入は「羽根バミ入」と漢字表記される。

「ハネバミ」(羽根バミ)はハネバミ入周辺から蕨山~橋小屋ノ頭の山稜に及ぶ広大な山域の小字名である(飯能市大字上名栗字羽根バミ)。

羽根バミという小字名からハネバミ入の沢名が生まれたと考えるべきだろうが、「羽根バミ」という変わった小字名は何に由来するのだろうか。

そこで、いつも山名等の由来を考えるときに参照している鏡味完二・鏡味明克『地名の語源』(角川書店、1977年)を見ると、「ハネ」には「粘土地」の意味があり、「ハミ」には「山嶺近くの草地」および「マムシ」の両方の意味があるという。

「ハミ」がなまって「バミ」となったと考えると、「山嶺近くの粘土質の草地」「マムシの多い粘土質の草地」の両者が名因であると推察できるが、ではどちらかとなると、結論は出ない。

ただし、私はハネバミ入を2回遡行したが、マムシには一度も遭遇していない。

ハネバミ入は、既に廃集落となった白岩への入口にあたるキャンプ場「白岩渓流園」のところで、白岩入に合流する。

私が遡行した1987年5月と6月は、ちょうど「白岩渓流園」の開園直前であった。

ところで、白岩渓流園よりも名郷に寄った白岩入本流に「布淵」と呼ばれる淵がある。

白岩入には下流から釜淵・マキ淵・布淵の3つの大きな淵があったが、布淵以外は堰堤の建設により、跡形もない。

神山弘『ものがたち奥武蔵』(岳書房、1982年)によると、辛うじて残った布淵には、次のような伝説が秘められている。

「名郷から鳥首峠みちを白岩に向って行くと小さな滝をかける布淵を見ます。ここに伝わるはなしは鍛冶久保の一杣人が淵の底にあやまってヨキ(斧)を落したので、水中に飛びこんでみると美しい姫が機織りをしていました。ヨキの行方を尋ねると、私がいたということを誰にも話さないならば返してあげようというので、固く約束をしてもらってきたのだということであります。布淵はこのはなしによって出来たものだといいますが、その男が姫との約束を守っていたならばこの伝説はないはずですから、淵の主にそむいた男の末路については、何か話があって然るべきですが何もありません。これはたとえ相手が神や超人であっても、うそも方便という人間社会の便利なことわざが通用するという実例を、まさか示したわけではないのでしょうが・・・」

神山氏によると、布淵は別名「雨淵」ともいい、昔はこの付近の集落では雨乞いの行事を行ったという。

「白岩部落のおばあさんの記憶しているのでは、名郷の正覚寺の和尚さんが赤い法衣をつけて祈り、終わると集まった村人を無理に淵に落しこみ、頭から水をかけるのだそうです」

同じく神山氏によると、「この底は有馬谷の大淵とつながっているともいわれ、名郷では河又の龍泉寺で祈祷をしてもらい、そこの水を竹筒に入れて持ちかえり、笹の葉にかけながら水面にまくとてき面に雨が降ってきたものだといっています」

さて、私がハネバミ入を遡行したのは実は全くの偶然からだった。

きっかけは、1987年5月10日、雨のなかハネバミ入の二本南の沢である人見入(名栗川に注ぐ)を遡行したときの出来事である。

残念ながら人見入には、最初に同沢を紹介された大石真人氏が「人見沢(原文のまま)は奥武蔵で私の一番愛する小渓谷である」との書き出しに始まる流麗な紀行文(ハイキング・ペン・クラブ著『奥武蔵(増訂版)』登山とスキー社、1940年)が書かれた戦前の面影は全く残っていなかった。

下流部には堰堤と林道がつくられ、中流より遡行したものの、めぼしい滝はなく、ヤブとブッシュ、倒木などに覆われた荒れた渓相をみせていた。

もっとも上流の二俣まで明瞭な仕事道がつけられているので、蕨山へのバリエーション・ルートとして興味深い。

人見の集落から上流の二俣まで約1時間。

二俣で本流(左俣)のワサビ入と分かれ、右俣の大ヤツ(涸沢)をつめれば、約1時間で蕨山展望台に出る。

この人見入遡行の帰途、次回に予定していた蕨入の様子や枝沢名を聞くために立ち寄った名郷の製材所で言葉を交わした方から「蕨入よりも良い沢がある。水量も多いし、周囲が県造林だから沢も荒れていない。是非入ってみたら」と勧められたのがハネバミ入だった。

それまでハネバミ入の名は知っていたものの、遡行する気のなかった私が、蕨入を差し置いてまずは遡行する気になったのにも、こんな偶然があったのである。

しかし、ハネバミ入を遡行しようとして、先行記録や記事を探してみたが、今のようにネット検索できる時代ではない。

やむなく雑誌『新ハイキング』の総目次を調べてみると、同誌の96号(1963年10月)に角田篤彦氏の紀行文があるだけであった。

早速新ハイキング社のコピーサービスを利用して、同記事を取り寄せたが、それによると、かなりひどいヤブ沢の様子がうかがわれ、滝の代わりにヤブや倒木を越える羽目になることが予想され、先の名郷の製材所の方から聞いた話と全く矛盾していた。

結局、遡行図もなく、ほとんど事前知識のない状態で、1987年5月25日にハネバミ入に入ってみたが、実際は製材所の方のいうとおりであった。

ところで、小見出しに「ハネバミ入の『謎』」とあるのに、そこに話が全く進まないことにイライラしている方もおられるだろう。

それでは本題に入ろう。

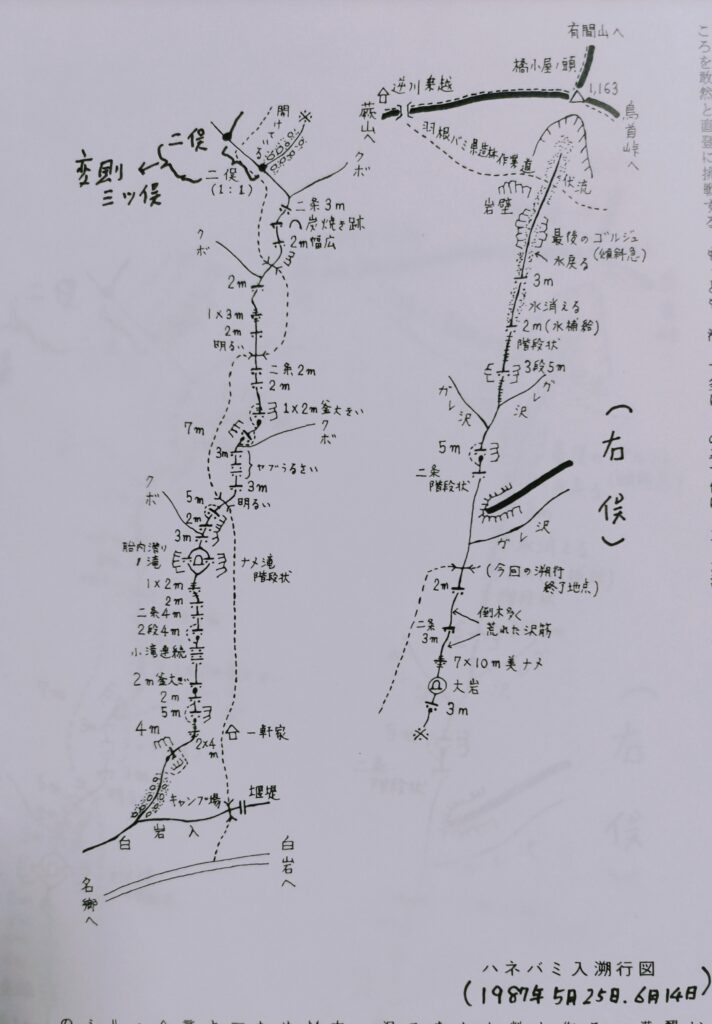

私の2回のハネバミ入遡行(1987年5月25日、6月14日)の記録はこれから書くとおりであり、ハネバミ入遡行図にあるとおりである。

先取りすると、沢の感想は次の要約にあるとおりである。

つまり、「ハネバミ入は期待以上の良い沢であった。下流部はまとまった滝場をもち、7㍍の滝、上流の美しいナメとあわせて沢登りの醍醐味をコンパクトな形で満喫させてくれる。沢に沿って仕事道がつけられている(源頭は羽根バミ県造林作業道が横断している)ことも初心者にとっては安心材料であるに違いない。すっかり観光地へと変貌を遂げた白谷沢に代わって奥武蔵を代表する沢登り入門コースとしてデビューしても良い沢だと思う」(高橋秀行「ハネバミ入」奥武蔵研究会会報『奥武蔵』236号、1987年7月)

この記述や遡行図にあるとおり、ずっと私の記憶のなかでは、ハネバミ入には中流の7㍍の滝以上の落差の滝はないものだと思っていた。

しかし、なぜか昨年(2024年)秋、再度ハネバミ入に興味が湧き、遡行記録を見ようと、ネット検索すると、まず驚いたのが公表されている遡行記録の数の多さである。

ざっと数えても2000年以降約20本の遡行記録がネットで検索できる。

それ以上に私のように個人で遡行している者や山岳会の遡行記録など、ネットには載らない記録も合わせると、不十分な記録しかなかった1987年と事情が一変していた。

ハネバミ入は、名栗水系の沢のなかでも、白谷沢を除けば、屈指の人気のある沢になっていたのである。

それ以上に驚いたのは、約20本の遡行記録を読むと、その8割が沢のツメ直前に4段20㍍の大きな滝があると書いていることだった。

これは私の記録(7㍍の滝が最大)とは全く異なっていた。

しかも、私の記録ではツメには「羽根バミ県造林作業道」が横断していて、それを左にたどると、すぐに「逆川乗越」(地元呼称「大ダル」)に出ることが出来た。

全く別の沢の感がある。これが私にとっての「謎」であった。

私の記録は間違っていたのか、それとも少なくとも2000年頃を境に沢の様相が全く変わってしまったのであろうか。

いずれもありえないことなので、遡行記録をさらに熟読するとともに、2万5千分の1地形図「武蔵日原」をじっくり見ると、「謎」が徐々に解けてきた。

まずハネバミ入がいつ頃から遡行対象になったのか調べてみると、実はこの沢を公の媒体で最初に紹介し、遡行図を公表したのが、『改訂増補 東京付近の沢』(白山書房、1992年)の記事「名栗川白岩沢・ハネバミ入・ワラビ入」(林嗣生氏執筆)であることが分かった。

記事によると、遡行時が1989年3月21日とあるので、1992年の改訂増補版が最初ではなく、1990年版で初めて掲載された可能性がある。

ともあれ、当時沢登りマニアにとって頻繁に改訂される『東京付近の沢』はバイブルのような存在であった(残念ながら白山書房は2024年に廃業)。

そこに初めて奥武蔵の沢としてハネバミ入が紹介され、きわめて簡単な(小滝やナメが大幅に省略された)ものながら、遡行図が本という媒体に掲載されて以来、ハネバミ入を遡行する方がボツボツ現われ、ネット時代の現在、遡行記録がどんどんネットに掲載されているということが分かった。

そして、前記の『改訂増補 東京付近の沢』の遡行図を見ると、中下流の様相は、ほぼ私の1987年の遡行図と一致している(大幅に簡略化されているが)ものの、上流には私の記録にない7㍍の斜滝があり、その奥に4段20㍍の大きな滝があった。

おそらく多くの方は、このツメ付近の20㍍の大きな滝をめざして、ハネバミ入に入っているのであろう。

しかし、中下流の沢の様相は同じながら、なぜ上流と源頭の様相が全く違うのだろうか。

次に気づいたのは、私の記録では沢のツメは橋小屋ノ頭となっているのに対し、『改訂増補 東京付近の沢』では、ツメは蕨山である。

私の遡行図には上流で沢が二俣になり、本流である右俣を遡行したとある。

となると、蕨山に突き上げる「左俣」の奥に20㍍滝があるのではないか。

そう推測して2万5千分の1地形図「武蔵日原」を見ると、標高600㍍付近で沢は三ツ俣になっている。

一番西の右俣はもっとも流程が長く、等高線の間隔も比較的広く、穏やかな渓相であることが分かり、ツメは橋小屋ノ頭である。

その東にある中俣は流程が比較的短く、右俣とは対照的に等高線の間隔が狭く、急激に高度を上げ、蕨山に突き上げている。

とくに間隔の狭い部分に20㍍滝があることが予想される。

もっとも流程が短く小沢に近い左俣(一番東側)は蕨山から名郷にくだる尾根(ハイキングコース)に急激に突き上げている。

以上三ツ俣といったが、現地の様相は2万5千分の1地形図「武蔵日原」からも分かるように、最初は二俣であり、橋小屋ノ頭に突き上げる右俣と蕨山に突き上げる中俣が分かれ、中俣に入ると、すぐに次の二俣となり、今度は蕨山に突き上げる右側の中俣と蕨山から名郷に下降する尾根に突き上げる左俣に分かれるという「変則三ツ俣」と理解した方が良い。

多くの遡行者がこの「変則三ツ俣」(至近距離で二俣が2回続く)で迷っているが、20㍍滝に行く場合、最初の二俣では左へ。次の二俣では右に行くのが正解である。

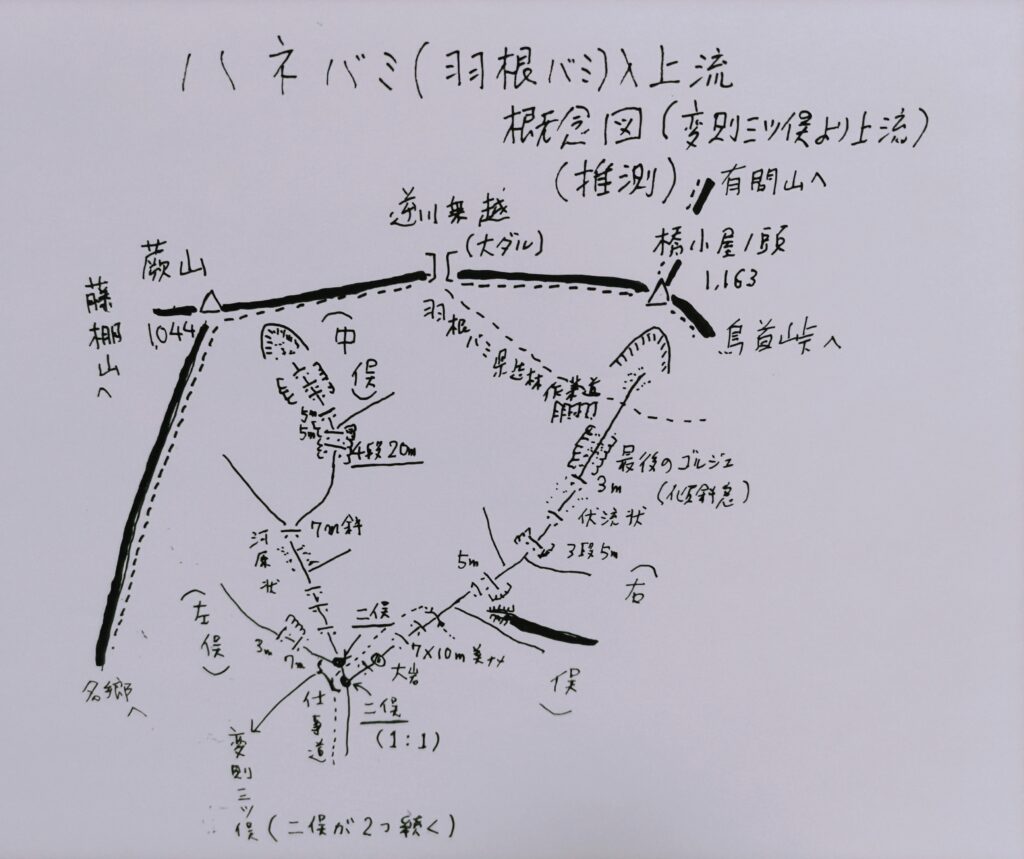

この点を踏まえ、私の遡行図(図2)と『改訂増補 東京付近の沢』の遡行図を組み合わせ、ハネバミ入の上流推定図(図3)を作成してみた。

(図2)ハネバミ入遡行図(上流は右俣)1987年5月25日・6月14日

(図3)ハネバミ入上流概念図(推測図):出典:高橋秀行「ハネバミ入遡行図」奥武蔵研究会会報『奥武蔵』236号、1987年7月、『改訂増補 東京付近の沢』(白山書房、1992年)より作成。

遡行記録についても、私は20㍍滝のある中俣、さらに左俣(ここにも滝場がある)を遡行していないので、『改訂増補 東京付近の沢』や最近のネットの遡行記録(いずれも遡行図がないのが残念)を参考に、上流部の中俣・左俣はごく簡潔に書くにとどめ、右俣を中心にしたい。

なお、先にハネバミ入について、「奥武蔵を代表する沢登り入門コース」と述べたが、これは私が遡行した悪場のない右俣のみにあてはまる。

7㍍斜滝、4段20㍍滝など悪場が連続する中俣に入ると、ハネバミ入のグレードは中級向きになる。

ハネバミ入中下流部遡行

ハネバミ入の出合は小広く整備され、ベンチやトイレ、水道が設けられている。

遡行のための身支度の最中、ご主人が出てこられ、私設を汚さないよう注意を受ける。

話によると、この夏(1987年)からキャンプ場(白岩渓流園)を開業するとのこと。

私たち(1987年6月14日はグループでの遡行)より先に釣り人が1人、ハネバミ入に入っていったが、そのあとを追うようにして遡行を開始。

キャンプ場の奥で沢が右に折れるところにかかっている滝は4㍍程度だが、岩壁に囲まれ、深い釜をたたえているため、少し戻って高巻くことになる。

少しの間、沢は平凡な河原になるが、左に曲がると2×4㍍のナメ、次いで5㍍の滝が連続。

以後も2~5㍍級の滝が次々に現われ、息つく間もない。

どの滝も容易に直登もしくは巻くことができるものばかりで、初心者でも困難を感じることなく遡行を楽しめる。

何といっても嬉しいのは、沢が全く荒れていないことだ。

24年前(1963年)の角田氏の記事「雑木とクモノスの連続でうるさい」が信じられないほど。

水量も予想以上に多く、常時膝までの徒渉を余儀なくされる。

岩は緑の苔に覆われ、そこを清らかな水が滑る。

沢周囲の木々は青葉をつけ、その間から明るい陽が漏れ、水がキラキラと光る。

あるネットの遡行記録は、ハネバミ入を「日本庭園風の沢」と形容していたが、まさにその言葉のとおりで、奥武蔵の沢でこんなに美しい沢は初めてである。

なぜ、こんなにきれいな沢がこれまで紹介されてこなかったのか不思議なくらいだ。

遡行の途中、先の釣り人に追いついて話を聞くと、ハネバミ入は下流にヤマメ、上流にはイワナが棲むという。

イワナを求めてかなり上流まで釣り人が入っているようだ。

途中で大岩が沢を塞ぎ、その岩の穴から水がとおり抜ける「胎内くぐり」のような奇景に遭遇(『改訂増補 東京付近の沢』遡行図にも明記)。

その先にある5㍍の滝は四筋に分かれて落下する豪快な滝。

これを左から巻くと、丸木橋をかけて仕事道が沢を横切る。

この道は出合のキャンプ場から始まるもので、県造林の手入れ用の仕事道である。

その先、沢は明るくなり、少々ヤブのうるさい流れに変わる。

だが、ヤブが消えると、そこには7㍍の落差を誇る滝が水量豊かに落ち込んでいた。

左手は険しい壁で、右に平行するカラクボに入り、落口に出る。

7㍍滝の上流には1×2㍍程度の小さなナメが滑り落ちているが、深い釜をもっているので、参加者の大半は左から巻いていく。

しかし、巻き道は岩が被り気味で、ちょっと嫌なところだ。

ベテランメンバーは釜をものともせず、腰まで浸かって釜を突破し、滝を直登。

この先、再び仕事道が沢を横切る地点でちょうど12時。昼食とする。

沢はヤブが現われ、やや平凡になるが、前方が開け、蕨山から逆川乗越(大ダル)方面に続く山稜が見上げられるようになると、二俣につく。

ここが先に述べた「変則三ツ俣」地点で、まず沢は二俣に分かれ、左に入ると、すぐに再度二俣になる。ここで右に入ると、20㍍滝に出ることができる。

そのため、二俣がすぐに2つ続く「変則三ツ俣」ととらえ、右俣(私が遡行した沢)、中俣(4段20㍍滝のある沢)、左俣(ここにも滝場がある)と分けることにしたい。

以下は、私が遡行した右俣の記録である。

ハネバミ入上流(右俣)

上流の二俣(変則三ツ俣)で本流である右俣に入ると、沢はゴーロ状になるが、まもなく大岩が沢の中央にどっかりと居座っている。

この大岩を右から越えると、ハネバミ入右俣の実質的なフィナーレを飾るように美しいナメ(7×10㍍)が眼前に滑り落ち、その美しさに思わず息をのむ。

飛沫を浴びながら正面突破するなり、安全に左から巻くなり、思い切り楽しみたい。

美ナメの上流は岩や倒木が散乱した荒れた感じになり、流れも細くなってしまう。

両側は幼い植林帯(1987年当時)で、沢もすっかり開け、振り返ると伊豆ヶ岳が特異な山容を覗かせていた。

やがて前方右手の小尾根が岸壁となって沢に落ち込む手前で、右岸から仕事道が合流する。

ここまで来ると平凡な流れとなり、上流は5㍍の滝以外はめぼしい滝はなく冗長になってしまうので、この地点(仕事道の終点)で遡行を打ち切る。

帰路は右岸の仕事道をくだると、何度も沢を渡り返し、わずか30分で出合のキャンプ場に戻ってしまった。

なお、今回の遡行終了地点からさらに右俣を遡行すると、5㍍の滝、3段5㍍の滝を越えると水が消え、3㍍の滝の先で再度水が現われる。

このあたりから沢の傾斜が急になり、最後のゴルジュを抜けると、羽根バミ県造林作業道が沢の源頭を横断している。

右俣の源頭は橋小屋ノ頭だが、最後は急な断崖になってしまうので、おとなしく県造林作業道を左に進むと、すぐに逆川乗越(大ダル)に出る。

あとは平坦な尾根を東に30分程度歩けば蕨山山頂(1044㍍独標)。

蕨山展望台まで往復したあと、蕨山から急な尾根道を北にくだれば、途中で右に沢沿いの道に入り、山頂から2時間弱で名郷バス停に出る。

参考タイム

名郷(40分)白岩渓流園(ハネバミ入出合)(45分)最初の橋(5㍍滝先)(15分)7㍍滝上(30分)2番目の滝(30分)二俣(変則三ツ俣)(15分)7×10㍍美ナメ(15分)仕事道の終了地点(1時間)逆川乗越(30分)蕨山(2時間)名郷

ハネバミ入上流(中俣)

上流の二俣(変則三ツ俣)から中俣を遡行すると、ツメ近くで4段20㍍の滝に遭遇する。

この中俣を私は遡行していないので、遡行図は図2および『改訂増補 東京付近の沢』(白山書房、1992年)の遡行図(中俣の唯一の遡行図)を参照していただきたい。

最近の沢の状況については、ネットで検索すれば、2000年以降2025年までの遡行記録があがっているので(残念ながら遡行図はない)、そちらを参照してほしい。

これらに沿ってごく簡単に書くと、右俣と分かれ、左に入ると、すぐに二間になり、今度は右俣に入る。

この2個所の近接した二俣を「変則三ツ俣」と仮称している。

ここで左俣といっている沢(二つ目の二俣の左俣)は『改訂増補 東京付近の沢』の遡行図によると、まず7㍍、次いで3㍍の滝をかけ、その後は急激に登りつめ、源頭になる。左の小尾根に逃げ、急登すると、蕨山から名郷にくだる尾根道に出る。

中俣(最初の二俣では左へ。すぐ次の二俣で右へ)を進むと小滝が続くが、まもなく河原状になる。

その先に7㍍斜滝。

7㍍斜滝を越えると二俣になり、右俣に入ると、前方に大きな滝が見えてくる。4段20㍍の滝だ。

4段20㍍の滝は、とくに2~4段目が岩が脆く崩れやすく直登は非常に難しい。

詳細な記録はネットの遡行記録を参照してほしい。

直登をあきらめ、左のガレ場から高巻きすると、どんどん追い上げられ、再度沢にくだるのが難しくなる。

実は20㍍滝の上流にも滝があるが、沢にくだるのをあきらめ、急なガレ場を黙々と登ると、蕨山山頂に飛び出す。

以上、ハネバミ入上流(中俣)は私も遡行していないので、何度も述べるが、是非最近のネット記録をご覧いただきたい。

遡行図はごく簡単なもの(小沢は省略してある)だが、先の『改訂増補 東京付近の沢』(白山書房、1992年)が唯一のものである。

中俣を遡行し、20㍍大滝を高巻きしたあと、蕨山に登りついたら、そのまま名郷にくだらず、逆川乗越に出て、そこから「羽根バミ県造林作業道」に入り、右俣の源頭に出る。

右俣源頭から沢を下降すれば、すぐに沢に沿った県造林の仕事道に出るので、それをくだれば、30分ほどで出合(白岩渓流園)にくだりつく。

これにより、ハネバミ入の中俣と右俣の両方を堪能することができる(もっとも私の遡行から38年をへた現在、沢沿いの仕事道や右俣源頭を横断する「羽根バミ県造林作業道」が果たして無事かどうか不明である)。

遡行記録のない左俣にも是非チャレンジしてほしい。

塩地窪(しょうじくぼ)

ハネバミ入出合の白岩渓流園から白岩へ向かう林道を進むと、林道右手が崖になる。

まもなく広大なJFEミネラル(株)武蔵野鉱業所跡につく。

白岩集落(廃集落)をへて鳥首峠へ登るハイキングコースは鉱業所脇につけられている。

私が白岩入の各支流を遡行した1987年当時は鋼管鉱業(株)という社名で、鉱業所も操業していた。

白岩という集落名の名因となった上白岩集落の上に聳える山を削って石灰岩を採掘(ここが武蔵白岩鉱山)。

そして、武蔵白岩鉱山から採掘した石灰岩をトロッコで下の武蔵野鉱業所に運んで粉砕していた。

鋼管鉱業は2004年に川鉄工業と合併し、社名をJFEミネラルに変更。

さらに、2015年に武蔵白岩鉱山を閉山し、武蔵野鉱業所の操業を中止した。

操業中止とともに武蔵白岩鉱山と鉱業所を結ぶトロッコの軌道や粉砕した石灰を貯蔵する鉱業所を象徴する4基のサイロなど主要設備は解体され、今は広大な敷地が残るだけだ。

白岩集落は武蔵野鉱業所周辺の下白岩と武蔵白岩鉱山下の上白岩の2つに分かれていて、炭焼を主な生業としていた。

鋼管鉱業武蔵野鉱業所の恩恵で、集落には早くから電気が通り、全盛期には上白岩には6戸、下白岩には23戸の家があったという。

しかし、木炭需要の減少と高齢化が相乗し、集落の人口もどんどん減少。

ついに1995年、白岩集落は廃集落となった。

武蔵野鉱業所操業中止(2015年)の20年前である。

現在は、ハイキングコース周辺に廃屋を残すのみである。

塩地窪遡行

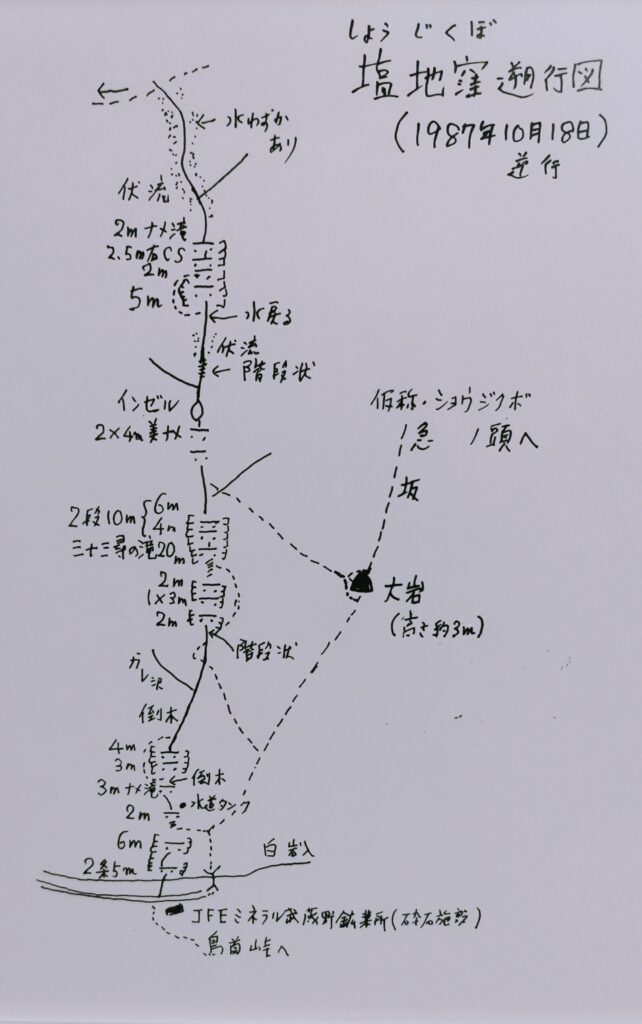

(図4)塩地窪遡行図(1987年10月18日)

鳥首峠へのハイキングコースと分かれ、1987年当時は操業中だった旧鋼管鉱業武蔵野鉱業所の中を抜け、白岩入にかかる橋を渡る。

まもなく右に登る三十三尋の滝への登山道と分かれ、左にトラバースしていくと、塩地窪に出る。

ちょうど6㍍滝の落口である。

ここから遡行を始める。

右手に水道タンクを見て、3㍍のナメ滝を越えると、沢は倒木で埋まってしまう。

沢の奥には3㍍滝、さらにその上に4㍍滝が重なって見え、なかなかの壮観である。

この連瀑を左のガレ場に登って巻くと、沢は伏流になり、ヤブや倒木が現われ、沢身は歩けないので、やむなく右手の植林の中を沢に沿って歩く。

再び水音がすると、さきほどの登山道が沢を横切る。

ここで登山道に沿って右岸を登り、再び沢に出ると小瀑帯となる。

その頭上に三十三尋の滝がのしかかるような威容で迫ってくる。

小滝帯と美しいナメ床を過ぎると、いよいよ三十三尋の滝の下に立つ。

落差は約20㍍ほどで、三十三尋(約59.4㍍)よりもかなり劣るが、それでも水量はやや少ないながら、両岸の岩壁を割って、スダレ状に落下する滝の姿は素晴らしい。

三十三尋の滝にいたる登山道は、名郷の民宿・西山荘のご主人が整備したものだが、かなりの急坂なので、軽い散策路と勘違いしてなめてかかると痛い目に遭うの注意したい。

三十三尋の滝からは登山道に戻り、橋小屋ノ頭から鳥首峠への山稜のピークである「仮称・ショウジクボノ頭」に突き上げる急な尾根道(この登山道も西山荘のご主人が整備したものである)を登る。

15分ほど登ると、高さ3㍍ほどの大岩が尾根上に居座っているので。、これを左から巻くように行く踏跡に入ると、トラバース気味に沢に戻ることができる。

沢に出たところは、三十三尋の滝に続く2段10㍍の滝(下段4㍍、上段6㍍)の落口である。

このあと沢は伏流になり、水が戻ると、突然5㍍の滝が行く手に現われる。

この滝が意外に手強く、直登はもちろん、巻くのもなかなか厄介である。

左岸には滝の落口に出るバンドがあるが、このバンドに出る一歩が崩れている上、右の岩がハングしているので、微妙なバランスが要求される。

私は単独行だったので、冒険は避け、右岸のガレ場を登って、10㍍ザイル2回の懸垂下降で、5㍍滝の落口に降り立った。

ここから沢は2~2.5㍍ほどの小滝が連続する。

右側には大岩が聳えている。ミニゴルジュである。

ミニゴルジュの途中にある2.5㍍ほどの滝は、右手に2つ岩が詰まっているので、下の方の岩に手をかけ、身体を持ち上げたあと、上の岩に移って一気に登り切る。

ミニゴルジュを抜けると、水がほとんど涸れてしまう。

両側は雑木で、傾斜は緩い。

平凡になったガレ場をつめていくと、源頭も比較的傾斜が緩く、頭上には稜線が迫り、沢は一気に明るくなる。

やや小広くなったところで、左手に突き上げると、仕事道が横切っている。

この道を左に行くと、小尾根に出るので、これをつめ、さらに明瞭な小尾根に合流したら、岩混じりの急登をへて、橋小屋ノ頭~鳥首峠のピーク「仮称・ショウジクボノ頭」に飛び出す。

三十三尋の滝については、ネット上にいくつも写真が掲載され、滝にいたる登山道も紹介されている。

しかし、この名爆のある塩地窪については、遡行記録はもちろん、遡行図も全くみない。

そこで37年前の古い記録ではあるが、私の遡行記録と遡行図を掲載させていただいた。

塩地窪は三十三尋の滝以外にも直登困難な滝やミニゴルジュなどを秘め、水量こそ物足りないが、結構楽しめる沢である。

もう少し水量が多く、ヤブや倒木も少なければ良いのだが、それを望むのは無理というものであろう。

果たして37年後の現在、塩地窪はどうなっているのだろうか。

参考タイム

名郷(40分)白岩渓流園(ハネバミ入出合)(10分)JFEミネラル(株)武蔵野鉱業所跡(10分)塩地窪(6㍍滝上)(40分)三十三尋の滝下(30分)2段10㍍滝上(30分)5㍍滝(30分)ミニゴルジュ上(50分)仮称・ショウジクボノ頭(10分)滝ノ入ノ頭(35分)鳥首峠(50分)武蔵野鉱業所跡(35分)名郷

滝ノ入

滝ノ入は、ハネバミ入、塩地窪と並ぶ白岩入の三大支流であり、上白岩の集落付近(白岩入最上流)で本流の白岩入から分かれ、滝ノ入ノ頭に突き上げる沢である。

有間山稜から鳥首峠までの山稜には、南からタタラノ頭、橋小屋ノ頭、ヤシンタイノ頭、滝ノ入ノ頭などのピークがある。

これらの山名は、いずれも山頂や山頂付近に突き上げる沢の名に由来している。

沢名に「頭」をつけた○○ノ頭という先駆的な登山者がつけた仮称(便宜的な名称)が定着したものである。

これらに「ショウジクボノ頭」が新たに参入している。

このうち、滝ノ入ノ頭に突き上げる沢が「滝ノ入」であり、むしろ滝ノ入ノ頭の名称は、滝ノ入に由来している。

参考までに鳥首峠の名称由来について触れておくと、いずれも現在は廃集落になった秩父浦山側の冠岩と名栗側の白岩を結ぶ鳥首峠は標高937㍍で、奥武蔵で最も標高の高い峠である。

『角川日本地名大辞典11 埼玉県』(角川書店、1980年)は、「峠の名称は、付近の山稜が鳥の形をしており、峠がその首にあたることによる」としている。

大石真人氏はそれよりも早く、『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵(改訂版)』朋文堂、1960年)所収の「奥武蔵辞典ー山名編ー」で、鳥首峠の名称由来について、「名前には諸説あるが、著者は牛首(ウシクビ)と同じく、遠望が鳥の首状に見えるタワミであるところから出たという説をとっている」と述べておられる。

さて、滝ノ入ノ頭の名因となっている滝ノ入だが、ハネバミ入や塩地窪とくらべると、遡行価値は低いといわざるを得ない。

出合のすぐ上にある8㍍の滝を除けば2~3㍍程度の小滝やナメ滝、ナメ床が延々と続き、メリハリに欠ける冗長な沢である。

しかし、8㍍滝は実に堂々とした滝であり、小滝やナメのなかにも美しいものがいくつかあるなど(二俣手前の2×3メートルのナメや上部二俣手前の3㍍ナメ滝など)、奥武蔵のヤブ沢好きなら、入ってみても決して損はさせない沢である。

滝ノ入遡行

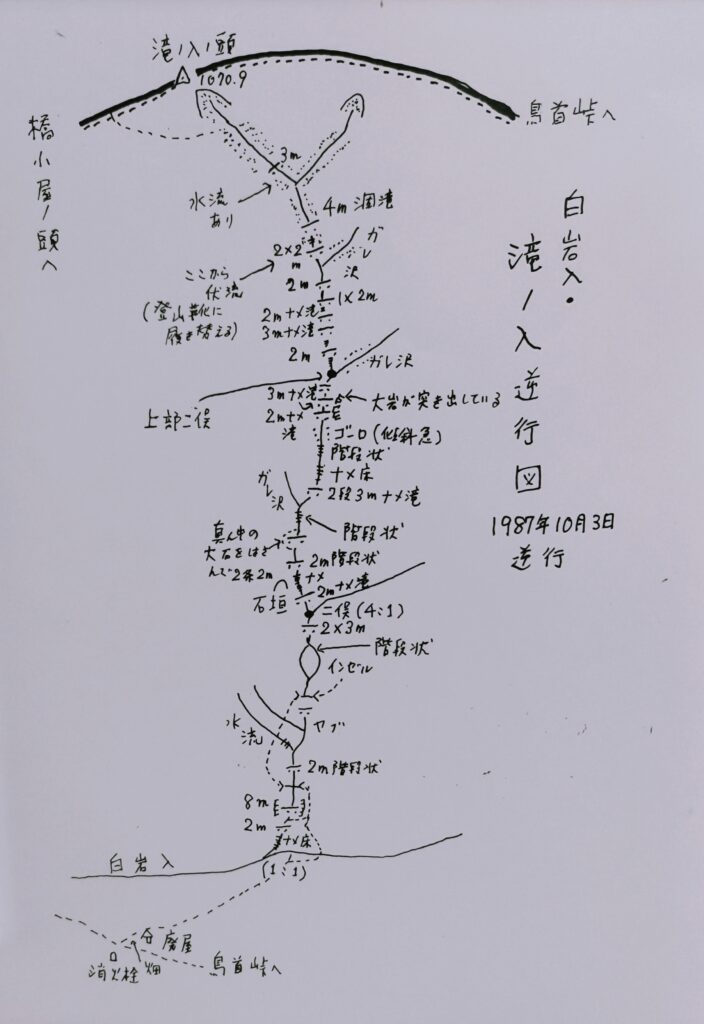

(図5)滝ノ入遡行図(1987年10月3日)

JFEミネラル武蔵野鉱業所跡から鳥首峠へのハイキングコースを進み、コース沿いの廃屋を過ぎ、赤いトタンの消火栓のところで、登山道から分かれ、左の畑に入る道を選ぶ。

すぐに橋を渡り、またしても廃屋に遭遇。

ここから白岩入に沿った仕事道を歩くようになり、仕事道の終点が滝ノ入の出合である。

水量は本流の白岩入とほぼ同量。

滝ノ入に入ると、すぐに美しいナメ床となり、2㍍滝を越えると、奥に歓声が上がる滝がかかっている。

落差8㍍の直爆で、水量といい、周囲の雰囲気といい、なかなかの滝である。

少し戻り、8㍍滝下の2㍍滝の落口から右に登ると、仕事道に出て、8㍍滝を高巻く。

8㍍滝の上流はゴルジュとなっているが、左から枝沢が入ると、すぐにヤブや倒木のうるさい流れとなる。

仕事道が橋をかけて沢を横切ると、すぐにインゼルとなる。

右の方がややヤブが少ない。

流れが合わさると、高さ2㍍、長さ3㍍ほどの美しいナメがかかっており、そのすぐ上で二俣(4:1)。右俣はわずかに流れがある程度だ。

左俣に入ると、ヤブが消え、階段状の沢となる。

ガレ沢を分け、沢が右に曲がると、ナメ滝やナメ床が現われ、傾斜を増したゴーロ状の流れとなる。

その奥に美しいナメ滝の白い飛沫が見える。

この3㍍ナメ滝を直登し、上部二俣につく。

右俣はガレ沢である。

本流は左俣で、ゴーロ状のなか、ナメ滝が続くが、やがて流れが細くなり、再び右からガレ沢が入り、そのすぐ先の2×2㍍のナメで伏流となってしまう。

ここで登山靴に履き替える。

そのすぐ先に4㍍の涸滝があり、ゴーロ状の沢をつめて行くと。最後の二俣となる。

いずれも急激にルンゼに突き上げているので、左俣をトラバースし、山腹を急登する。

立ち木にすがりながら、もの凄い急斜面をひたすら登って行くと、約40分で滝ノ入ノ頭(1070.9㍍3等三角点。点名「鳥頸」)と「仮称・ショウジクボノ頭」との鞍部よりやや後者に寄った山稜に飛び出す。

くだりは「仮称・ショウジクボノ頭」から白岩にくだる尾根に民宿・西山荘のご主人が開いた新道をくだる。

しかし、想像を絶するほどの急峻なヤセ尾根で、滑りやすく部分的にはザイルを使いたいほど。

途中の大岩(高さ3㍍)のところで、三十三尋の滝の上流に出る踏跡を発見(後日、塩地窪を遡行したときに、三十三尋の滝の高巻きからの下降路として利用)。

あとは上白岩から旧鋼管鉱業(現・JFEミネラル(株))武蔵野鉱業所をへて、白岩渓流園経由で名郷までの道を残すのみだ。

参考タイム

名郷(40分)鳥首峠入口(武蔵野鉱業所)(20分)滝ノ入出合(5分)8㍍滝下(25分)二俣(30分)上部二俣(15分)2×2ナメ上(遡行終了)(40分)仮称・ショウジクボノ頭(40分)大岩(50分)大場戸橋(35分)名郷

コメント