比企・外秩父の気になる山や峠を手っ取り早く知りたい方のために、「比企・外秩父の山徹底研究」14回のエッセンスに未紹介の山を加えたコンプリートな小辞典をつくってみました。

山名については、なるべく山名の由来を記すことにし、峠名・巨石名のほか、重要な地点名も数カ所取り上げました。

「愛宕山」「物見山」など同名の山がいくつもある場合は、標高の高い順に掲載しています。

以下凡例を示しますが、山名・峠名についてもっと詳しく知りたい方は「徹底研究」の該当回を参照してください。

また、各項目をカバーする国土地理院発行2万5千分の1地形図を挙げておきますので、2万5千分の1地形図および昭文社・山と高原地図23『奥武蔵・秩父』(奥武蔵研究会調査執筆)を見ながら読み進めると、良く分かるでしょう。

誤りを発見したり、疑問点があれば、「問い合わせ」を使ってご指摘いただければ幸いです。

今回は「か行」です。

(凡例)

見出し

かさやま 笠山(小川町・東秩父村)

本文

比企郡小川町腰越・秩父郡東秩父村白石

第8回(比企外秩父徹底研究の回数)

2万5千分の1地形図「安戸」

説明文

○○○・・・

それでは、比企・外秩父のディープなワールドに浸ってください。

- か

- かごやまのたる 籠山のタル(東秩父村・小川町)

- かさやま 笠山(小川町・東秩父村)

- かざはややま 風早山(平萱の三角点:小川町・ときがわ町)

- かなおとうげ 金尾峠(寄居町)

- かなおやま 金尾山(寄居町)

- かなたけ 金嶽(小川町・ときがわ町)

- かなばのだいら 金場の平(東秩父村・皆野町)

- かなやま 金山(東秩父村・寄居町)

- かねがたけ 金ヶ嶽(長瀞町)

- かまぶせとうげ 釜伏峠(寄居町・皆野町)

- かまぶせやま おがま・めがま 釜伏山(男釜・女釜)(男釜:寄居町)(女釜:皆野町)

- かゆにたとうげ 粥新田峠(東秩父村・皆野町)

- からすもりやま 烏森山(小川町・東秩父村)

- かわきざわのあたま 川木沢ノ頭(東秩父村・秩父市・ときがわ町)

- かんざわやま 寒沢山(小川町)

- かんのくらやま 官ノ倉山(小川町・東秩父村)

- かんのくらとうげ 官ノ倉峠(小川町・東秩父村)

- かんのんやま 観音山(東秩父村)

- かんのんやま 観音山(小川町)

- かんのんやま 観音山(熊谷市)

- かんむりいわ 冠岩(ときがわ町・小川町)

- き

- く

- け

- こ

か

かごやまのたる 籠山のタル(東秩父村・小川町)

秩父郡東秩父村白石・比企郡小川町腰越(腰上)

第8回「笠山・堂平山」

2万5千分の1地形図「安戸」

笠山と堂平山との鞍部について、東秩父村白石から小川町腰越(腰上)へ越える峠と、白石からときがわ町大野の七重集落へ越える峠とは位置が少しずれている。

従来、前者を笠山峠、後者を七重峠(七重越え)などとガイドブックや登山地図類は記載していた。

しかし、笠山峠・七重峠(七重越え)は、いずれも地元呼称ではない。

先駆的な登山者が便宜的につけた名称である。

東秩父村白石では、鞍部を「籠山のタル」あるいは単に「籠山」と呼んでいる。

「籠山」の名は、白石側からタル(鞍部)に突き上げる大日向沢の奥入(オクリ)にあったとされる「釈禅寺(釈伝寺)の山号「加護山」に由来する。

なお、「籠山のタル」は白石側の呼称で、腰上では栗山の集落から鞍部へ突き上げる沢である「平ノ沢」からとった「平ノ沢の峠」を呼んでいる。

できれば、地元呼称を踏まえ、白石~腰上への峠、白石~七重(大野)への峠の総称として、「籠山のタル」ないし「平ノ沢の峠」に直したいと思っている。

かさやま 笠山(小川町・東秩父村)

比企郡小川町腰越(腰上)・秩父郡東秩父村白石

第8回「笠山と堂平山」

2万5千分の1地形図「安戸」

比企・外秩父を代表する名山。

小川盆地から仰ぐ笠山は、その名のとおり笠を立てたような美しい形状の上に、まるで乳首のような山頂(東峰)をちょこんと突き上げ、そのかたちから「乳首山」の愛称がある。

山頂は東峰と西峰からなる。

東峰(837㍍独標)が主峰で、山頂は鬱蒼とした森林に囲まれ展望はないが、腰上・白石双方に氏子をもつ笠山神社がある。

東峰は完全に小川町腰越(腰上)の領分だが、東峰の肩のような存在の西峰(810㍍圏)は標高こそ東峰に譲るが、北側が開け、展望に恵まれている。

西峰は小川町腰越と東秩父村白石との境界である。

西峰から北東に槻川の河原まで長大な比企郡と秩父郡との「郡界尾根」が延びる。

郡界尾根は比企・外秩父の山のなかでも、人と出会うことのほとんどない静かな山歩きが楽しめる貴重な領域であり、途中に「タカハタ:(高旗山・高畑山)や「石舟山」など、伝説や信仰を秘めた山を擁している。

東峰に祀られた笠山神社の氏子は小川町腰越の腰上(小貝戸・館・赤木・栗山の4集落)と東秩父村白石の鎮守である(ただし、腰上の小貝戸のみ半数の世帯)。

腰上・白石双方とも笠山神社への参道が整備されている。

腰上側は「下の笠山」(笠山神社下社)から鳥居松跡をへて、笠山神社に登るが、かつては下の笠山が女人結界であった。

笠山神社(笠山大権現)は腰越村の領域にあるが、長らく白石村が神社を維持管理していた。

これに腰越村側が異議を唱えるなど、白石村・腰越村間の境界争いが絶えなかった。

最終的に明治4年(1871)秋に笠山神社は腰越村社となり、それ以降は神社の管理は白石村から腰越村に移された。

しかし、笠山神社の例祭は腰越(腰上)・白石の氏子が共同で行う。

例祭は年2回で、春が5月3日、秋が11月20日。

春の祭典(毎年5月3日)は腰上・白石からそれぞれ氏子が20名ずつ登り、最も盛大に行われる。

当日(5月3日)は山頂で花火が打ち上げられるが、それは午前6時頃と午後の3時頃である。

祭典が終わったのち、春の祭典にかぎり、氏子に「お猫様」と呼ばれる猫の絵を刷った護符(お札)が配られる。

これは、養蚕地帯である笠山の山麓において、繭(マユ)を食べるネズミの天敵である猫を描いているので、養蚕家に珍重され、蚕室や倉の入口などに貼られたという(内田康男『ふるさと腰上-その歴史と伝説-』1999年)。

また笠山神社には「猫石」という小さな石があり、この石をいただいて1年間ネズミの被害が出ないと、翌年2つを返したという。

その他、笠山神社にはもぐら除けの信仰、雨乞い信仰などもあったという。

笠山の別名は「見性山」(けんしょうざん)という。

「見性」(けんしょう)とは、仏教用語で、「本来固有の真性を見極めること」をいう。

慈光寺では、かつて笠山・堂平山・金嶽(鐘岳)を「慈光三山」と呼び、それぞれ「見性山」(=笠山)、「遠一山」(おんいつさん)(=堂平山)、「與地の峰」(よちのみね)(=金嶽)と呼んでいた。

この三山は、慈光寺修験者の修行の場であったと思われる。

かざはややま 風早山(平萱の三角点:小川町・ときがわ町)

比企郡小川町腰越(腰上)・比企郡ときがわ町西平

第9回「慈光寺と都幾山・金嶽・士峰山」

2万5千分の1地形図「安戸」

慈光寺・霊山院裏の小川町・ときがわ町境界尾根を西に進んだ539.4㍍3等三角点(点名「平萱」)のあるピーク。

昭文社山と高原地図23『奥武蔵・秩父』(奥武蔵研究会調査執筆)では、2025年版でも「金嶽」の名を付している。

しかし、金嶽の項目で述べるように、上記の金嶽の位置は間違っている。

では、539.4㍍3等三角点峰を地元では何と呼んでいるのだろうか。

北側の小川町腰上(赤木)では、赤木の小字名「平萱(たいらがや)」に由来する名称「平萱の三角点」と採用している。

では、南側のときがわ町西平ではどうなのだろうか。

『新編武蔵風土記稿』比企郡平村では、「風早山 西北なり」と記している。

西平の西北という点では、「平萱の三角点」と合致している。

そのうえ、『都幾川村史資料1 地誌Ⅰ』(都幾川村、1990年)所収の「都幾川村小字地図」の「平地区」を見ると、平萱の三角点南側(ときがわ町側)小字名が「風早」となっている。

古い地誌の記述が小字名と合致していることを踏まえ、町田尚夫氏は「平萱の三角点」のときがわ町側の呼称を「風早山」としても無理がないだろうとされている(町田尚夫『奥武蔵をたのしむ』さきたま出版会、2004年)。

2023年3月に刊行された小川町教育委員会の「古寺鍾乳洞調査報告書」でも、「古寺鍾乳洞は、小川盆地の南西、ときがわ町との境にある標高463㍍の都幾山(鐘嶽)や標高539.4㍍の三等三角点のある山(平萱、風早山と呼ばれる。)・・・」と書かれている」ように、風早山は、593.4㍍3等三角点の呼称の1つとして認知されたといってよい。

かなおとうげ 金尾峠(寄居町)

大里郡寄居町金尾

第12回「釜伏峠・葉原峠・大平山・金ヶ嶽・金尾山」

2万5千分の1地形図「寄居」

大平山(おおびらやま:538.6㍍3等三角点)から北東に続く尾根が「長瀞カントリ-クラブ」を経由して、県道82号長瀞玉淀公園線にぶつかる地点が「新金尾峠」である。

新金尾峠は、2万5千分の1地形図「寄居」からも分かるように切り通しになっている。

ここは「長瀞カントリ-クラブ」からの道が県道長瀞玉淀公園線に合流する地点である。

旧金尾峠へは、いったん「長瀞カントリ-クラブ」への道を少し入り、すぐに右の山道に入る。

まもなく、大きな馬頭観世音像のたつ旧峠につく。

この旧峠は金尾村と岩田村の境に当たっていた。

かなおやま 金尾山(寄居町)

大里郡寄居町金尾

第12回「釜伏峠・葉原峠・大平山・金ヶ嶽・金尾山」

2万5千分の1地形図「寄居」

金尾峠北東の229㍍独標。

外秩父主稜の掉尾を飾る山であり、この山を最後に笠山・堂平山に発し、白石峠・定峰峠・大霧山・粥新田峠・二本木峠・皇鈴山・登谷山・釜伏峠・塞ノ神峠・仙元峠(浅間峠)・葉原峠・大平山をへて延々と続いてきた外秩父主稜は荒川に消える。

金尾山は別名「要害山」といい、金尾砦の跡がある。

金尾砦を築いた人物については見解が分かれているが、近年の見解では次のような説が有力である。

小田原の後北条氏の関東進出にともない、後北条氏と対立関係にあった山内上杉家に属した藤田氏はいったん後北条氏の軍門に下ったが、のちに再度、後北条氏に対し反旗を翻した。

この時期に、藤田氏の本拠である末野(寄居町末野)と藤田の城である天神山城(長瀞町岩田)を結ぶ軍事上の要衝(とくに後北条氏の鉢形城への監視役)として、藤田氏が最初に金尾山に「番小屋」を築いたのではないか。

その後、北条氏邦による天神山城後略などにより、藤田氏が再々度後北条氏の軍門にくだったのち、今度は鉢形城主・北条氏邦が家臣の岩田氏の所領とし、岩田氏が現在の砦(城)を築いたのではなかろうか(梅沢太久夫『埼玉の城-127城の歴史と縄張-(改訂版)』まつやま書房、2023年)。

さて、金尾山は1959年4月5日の植樹祭で、当時の天皇・皇后両陛下が6本のヒノキを御手植されるとともに、参会者が計1万5千本のヒノキを付近一帯に植樹した。

このことを記した「行幸記念の歌碑」と「行幸啓記念碑」がある。

現在、金尾山一帯は公園として整備され、ツツジが植えられ、5月には山頂一帯が一面ツツジの山となる。

また、山頂には「仰ぎ見つ俯し見つあかぬ金尾山」と刻まれた句碑が建てられている。

かなたけ 金嶽(小川町・ときがわ町)

比企郡小川町上古寺・比企郡ときがわ町西平

第9回「慈光寺と都幾山・金嶽・士峰山」

2万5千分の1地形図「安戸」

鐘嶽・鐘岳とも表記され、この場合、「かねだけ」と呼ばれる。

別名は「與地の峰」(よちのみね)。

與地の峰は、笠山(見性山:けんしょうざん)、堂平山(遠一山:おんいつさん)とともに「慈光三山」と呼ばれ、慈光寺の僧の修行場であったという。

昔、金嶽(鐘嶽・鐘岳)の山頂には源頼朝の寄進した鐘楼があり、鐘が吊り下げられていた。

ところが、ある時、鐘が転がり落ちて、北側の金嶽川の上流・金嶽沢に埋まってしまったという(沈鐘伝説)。

問題の金嶽の所在地だが、小川町上古寺とときがわ町西平の境界尾根上にあるという。

ときがわ町西平側の霊山院北側の小字名は「鐘嶽」。

境界尾根北側(上古寺)一帯の山林には「金嶽」の小字名があり、金嶽川の上流となっている。

小川町側の「金嶽」、ときがわ町側の「鐘嶽」という2つの小字、および金嶽が霊山院の裏山であり、慈光寺のある山(=都幾山:ときさん)の最高点であるという点を考慮すると、位置的に2万5千分の1地形図「安戸」で都幾山の名が表記されている小川町・ときがわ町境界尾根上の463㍍独標こそ「金嶽」(鐘嶽・鐘岳)であると推定できる。

上古寺の小門(こかど)集落から金嶽川をさらにさかのぼると、前方左側に高い山がみえてくる。

この山こそ金嶽であるという内田康男氏の記述(氷川の里上古寺編集委員会編著『氷川の里上古寺』氷川神社、1985年)も、位置的に463㍍独標と一致する。

奥武蔵研究会調査執筆の山と高原地図23『奥武蔵・秩父』(昭文社、2025年版)では、小川町・ときがわ町境界尾根をさらに西に進んだ539.4㍍3等三角点峰を金嶽としているが、これは誤りで、正しくは「風早山」(平萱の三角点)である。

最後になるが、最近、金嶽(463㍍独標)北のピークに410.3㍍4等三角点が新たに設置された。

ところが、この三角点の点名が何と「金嶽」となっている。

本当の「金嶽」(463㍍独標)山頂には「都幾山」と書かれた私設の山名表示板が設置されているようで、これらが金嶽の位置をめぐる混乱にさらに拍車をかけそうだ。

かなばのだいら 金場の平(東秩父村・皆野町)

秩父郡東秩父村大内沢・秩父郡皆野町三沢

第11回「二本木峠・皇鈴山・登谷山」

2万5千分の1地形図「安戸」

皇鈴山(みすすやま)からグミの木峠へ向かうと、それまでののびやかな尾根とは打って変わって、手すりのある痩せた尾根に変わる。

進行方向右下の大内沢側は岩稜となっている。

この岩稜の上にあるやせた尾根一帯を大内沢では「金場の平」と呼んでいる。

なお、大内沢側の岩稜のなかに、「とんび岩」と呼ばれる大岩がある。

かなやま 金山(東秩父村・寄居町)

秩父郡東秩父村大内沢・大里郡寄居町西ノ入

第2回「官ノ倉西尾根とその周辺」

2万5千分の1地形図「安戸」

東秩父村大内沢の居用集落のすぐ上にある330㍍圏ピーク。別名「愛宕山」。

官ノ倉峠から西に続く官ノ倉西尾根上のピークで、秩父郡東秩父村と大里郡寄居町との境界に位置している。

『新編武蔵風土記稿』秩父郡大内村の条に、「金山 村の東にて上り二十町ばかり、芝山にて秣場なり」と書かれている山である。

金山という山名は、鉢形城落城のときに、埋蔵金をこの山に埋めたことによるという。

ところで、 金山山頂の西端には、居用集落(大字大内沢)の信仰の厚い愛宕神社が祀られている。

そこから居用の人々は金山を愛宕山とも呼んでいる。

現在山頂に立つ立派な愛宕神社の石碑は、大正10年(1921)3月に建立したものである。

例祭は正月14日と7月24日の年2回である。

かねがたけ 金ヶ嶽(長瀞町)

比企郡長瀞町井戸

第12回「釜伏峠・葉原峠・大平山・金ヶ嶽・金尾山」

2万5千分の1地形図「寄居」

外秩父主稜の仙元峠(浅間峠)・葉原峠間の505㍍独標から西に派生する支稜上の神社記号のある山。

380㍍独標の北西側の山である。

秩父鉄道野上駅付近から見ると、屹立する三角形の山容が印象的。

『新編武蔵風土記稿』秩父郡井戸村の条を見ると、「金嶽 村の東の方、山峯屹立し、登ること十五六町。頂上に春日神社を祀る」とある。

金ヶ嶽へは、南側の臨済宗法善寺から登るのが表参道が一般的である。

道は長瀞ハイキングコースのうちの1つなので、良く整備されている。

山頂には、「新記」の記述のとおり、立派な春日神社の社殿が祀られている。

ところで、金ヶ嶽から東に尾根伝いにたどると、まもなく植平(うえびら)耕地から登ってくる蜜に合流。

まもなく外秩父主稜上の505㍍ピークに出る。

この地点について、奥武蔵研究会調査執筆の山と高原地図23『奥武蔵・秩父』(昭文社、2025年版)では、植平峠(うえびらとうげ)と表記している。

しかし、これは誤りで、植平峠なる名称は長瀞町がハイキングコースを整備するにあたり、地元呼称に関係なく、勝手に命名したものだ。

かまぶせとうげ 釜伏峠(寄居町・皆野町)

大里郡寄居町風布・秩父郡皆野町三沢

第12回「釜伏峠・葉原峠・大平山・金ヶ嶽・金尾山」

2万5千分の1地形図「寄居」

寄居町風布から皆野町三沢へ越える峠である。

峠は「杉木立に囲まれた静かな峠であったが、今は広い駐車場のようになっている」(飯野頼治『山村と峠道-山ぐに秩父を巡る-』エンタプライズ、1990年)

「釜伏」という峠名は、峠の西北に聳える釜伏山(男釜)の釜を伏せたような山容によっている。

釜伏峠のすぐ脇に釜山神社がある。

当初は峠から寄居側に少しくだった場所(釜伏地区)に神社があったが、その後、神社を現在の場所に移すとともに、名称を「釜山神社」に変えた。

神社の神主は当初から「岩松姓」である。

江戸時代、江戸と秩父との往来が盛んだったが、当時中山道を熊谷に向かい、さらに寄居に着いたあと、秩父へは2つのコースがあった。

一つは寄居より荒川に沿って波久礼(はぐれ)→野上→三沢→秩父へとたどる「本通り」。

もう一つが、寄居から釜伏峠に登り、三沢におり、そこから秩父に向かう「山通り」である。

「本通り」がメインルートであったが、そこには「波久礼の難所」があった。

荒川が大きく蛇行すると同時に、北と南の両側から山がせり出し、川幅が極端に狭くなり、川は急流という難所であった。

しかも、荒川の岸辺の岩壁に道が付けられていたので、悪天候により川が増水すると、通行できず、足止めになることが多かった。

そこで、多くの人々は難所である本通りを避け、釜伏峠に登る「山通り」を選択した。

釜伏峠の賑わいは、荒川沿いに秩父鉄道が開通するまで続いた。

かまぶせやま おがま・めがま 釜伏山(男釜・女釜)(男釜:寄居町)(女釜:皆野町)

男釜:大里郡寄居町風布、女釜:秩父郡皆野町三沢

第12回「釜伏峠・葉原峠・大平山・金ヶ嶽・金尾山」

2万5千分の1地形図「寄居」

『新編武蔵風土記稿』秩父郡風布村の条に、次の一文がある。

「釜伏山 峠(注;釜伏峠)の傍らに釜を伏せたる如くの山二つ相雙へり。是を釜伏山という」

ここから分かるように、釜伏山は一般に「釜伏山」と呼ばれる釜山神社背後の「男釜」(おがま)だけでなく、釜山神社をはさんで相対している「女釜」(めがま)を含む総称である。

釜伏山の名は、「日本武尊が東征の途次、神籬(ひもろぎ)をたて粥を煮て、日の太神、神武天皇を遙拝し、釜を伏せて戦勝を祈願したとか、大太坊(だいだらぼう)という巨人が釜を伏せていったところから山名になったとの説があるが、北東方の男釜の山容から名づけられたと思われる」(『角川日本地名大辞典11 埼玉県』角川書店、1980年)。

しかし、女釜も男釜に負けず釜を伏せたような形の山容をしており、一概に男釜の山容から釜伏山の名がついたとは言い切れないようだ。

男釜(582㍍独標:寄居町風布)の山頂は樹林に覆われ、展望はきかないが、釜山神社の奥の院が祀られている。

女釜(皆野町三沢)は、男釜よりも9㍍高い標高591㍍。

「荻根山」(おぎねやま)の別称がある。

かゆにたとうげ 粥新田峠(東秩父村・皆野町)

秩父郡東秩父村皆谷・秩父郡皆野町三沢

第10回「新定峰峠・旧定峰峠・大霧山・粥新田峠」

2万5千分の1地形図「安戸」

東秩父村皆谷から皆野町三沢へ越える峠。

大霧山の北にある。

「粥仁田峠」とも「皆新田峠」とも書く。

江戸時代、「この峠道は盛大に利用された。この峠を越えて小川より秩父への米が移出され、秩父から紙の原料である楮(こうぞ)が運ばれた」(『角川日本地名大辞典11 埼玉県』角川書店、1980年)

「粥新田峠」は「かゆにたとうげ」と一般に発音されるが、地元ではむしろ「かいにたとうげ」と呼ぶ人が多い。

「けーにた」と呼ぶ古老もおられた。

ここに粥新田峠の名前の由来を解く鍵がありそうだ。

昔、日本武尊がこの地で粥を煮たので、粥新田峠とつけられたといわれるが、これは「かゆにた」の呼び方ないし「粥新田」の漢字表記に付会した説である。

むしろ「かいにた」の呼び方から地名の由来を考えてみよう。

地形語彙で「カイ」には「狭間」の意味がある。

つまり、山と山にはさまれた狭間=峠を指すと考えることができる。

一方、「ニタ」は「ヌタ」ともいい、「湿地」を指す語彙である。「イノシシが身体をこすりつけた湿地」という意味である。

以上を総合すると、イノシシが好きな湿地や沼地のあった峠という意味で「カイニタ」が使われ、それに「粥新田」「皆新田」などの漢字があてられたと考えることができる。

からすもりやま 烏森山(小川町・東秩父村)

比企郡小川町木部・秩父郡東秩父村安戸

第2回「官ノ倉西尾根とその周辺」

2万5千分の1地形図「安戸」

官ノ倉峠から西に延びる官ノ倉尾根上の366㍍独標の西にある370㍍圏ピーク。

樹林に覆われ展望のない山頂には、「烏森山」と書かれた私設の山名表示板。

山頂には安戸の人が祀った虚空蔵様の小さな祠がある。

烏森山は小川町木部側の呼称。

『武蔵国郡村誌』の木部村の条、『武蔵通志』にも「烏森山」の記載がある。

上勝呂の「吉田家住宅」付近から見ると、366㍍独標および一段と高い烏森山が左右に並んでいる。

烏森山の名因は、樹木の茂った「烏=鳥」の多い山というところにあるのだろう。

烏森山には「虚空蔵山」という別名がある。

前述したとおり、山頂には瓦屋根の虚空蔵様(虚空蔵菩薩)の祠が祀られている。

下勝呂で、1986年頃、烏森山の山名を採集した折、古老から次のような話を聞かされた。

かつて木部の不動入(木部川の上流)には北向不動から始まる十三仏があり、沢のツメにあたる烏森山の頂上に最後の虚空蔵菩薩が安置されていたという。

この話の真偽は定かではないが、現在、十三仏は木部の北向不動(不動入上流)に祀られている。

その意味では、十三仏が祀られている木部の北向不動と、不動入のツメにあたる烏森山との間には何らかの関係があったのではないかと推測される。

かわきざわのあたま 川木沢ノ頭(東秩父村・秩父市・ときがわ町)

秩父郡東秩父村白石・秩父市・比企郡ときがわ町大野

第8回「笠山・堂平山」

2万5千分の1地形図「安戸」

白石峠から稜線を西に急登した874㍍独標。

現在、電波施設が山頂を占拠している。

槻川源流部の総称「川木沢」(かわきざわ、かわぎざわ、かーぎざわ)は、このピークの名称として、その名をとどめている。

ところで、「川木沢ノ頭」は地元(白石・定峰・大野)の呼称ではなく、登山者がつけた仮称であったのである。

藤本一美氏によると、松本善二氏が『山岳』第20巻第1号(1926年7月号)所収の「秩父笠山より丸山」にて「仮称」として紹介したのが最初であるという。

地元白石では全くの無名峰であるが、比企郡ときがわ町、秩父郡東秩父村、秩父市の3つの自治体の境となる山である。

なお、大石真人氏、藤本一美氏とも白石峠西の874㍍独標を「川木沢ノ頭」としたのち、そこから北西に定峰峠(新定峰峠)に向かう尾根上の828㍍独標を「ハギノソリ」(萩ノソリ)としている。

しかし、それは誤りであり、「ハギノソリ」は定峰側の小字名で、「川木沢ノ頭」の定峰側部分にあたる(『高篠村誌』秩父市高篠公民館、1980年所収の「高篠村略図より)。

問題は、秩父市定峰側で、「川木沢ノ頭」を小字名にちなむ「ハギノソリ」と呼んでいるかどうかであり、今後地元で聞き取りを行う必要がある。

かんざわやま 寒沢山(小川町)

比企郡小川町下里

第5回「遠ノ平山とその周辺」

2万5千分の1地形図「武蔵小川」

小川町下里・大聖寺のある山(200㍍独標:観音山)から南西に愛宕山に延びる尾根がある。

それとほぼ並行して、南側に小川町と嵐山町との境界尾根(町界尾根)が延びている。

この町境尾根こそ物見山(214㍍独標)から寺山(180㍍圏)へと南西に延び、寺山から槻川に落ち込む尾根である。

ところで、町境尾根の物見山と寺山との中間よりやや前者(物見山)に寄った地点から左に延びる支尾根があり、支尾根のすぐ先に220㍍圏の根張りの大きな山容の山がある。

この山こそ「寒沢山」である。

大石真人氏は寒沢山について、「寒沢山(220㍍)武蔵嵐山の西、遠山部落の脊稜をなす山容の豊かな山である」と紹介している(大石真人『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』朋文堂、1960年版所収の「奥武蔵辞典-山名編-」)。

ここで寒沢山と紹介されているのは物見山(214㍍独標)であることは明らかである。

その後、山と高原地図23『奥武蔵・秩父』(昭文社)時代に入ってからも、奥武蔵研究会は大石氏の説を踏襲。

町境尾根の214㍍独標(物見山)を寒沢山としてきた。

しかし、現在の山と高原地図では、物見山の先で町界尾根から西に派生する支尾根上の220㍍圏ピークに寒沢山が表記され、正しい位置になっている。

ただし、山と高原地図では、寒沢山の表記のすぐ上に「和具山」の表記があり、これでは和具山(わぐやま)が寒沢山の別名であると誤解されやすい。

和具山(わぐやま)は大聖寺のある山(観音山)から愛宕山に延びる尾根北側の小字名である。

ところで、寒沢山は字「内寒沢」に位置し、寒沢集落のオクリ(奥)に聳える山であることから、その名が生まれたと思われる。

あるいは「寒沢ヤツ」のオクリにある山の意かも知れない。

寒沢山は、小川町において板碑の原料である石材(緑泥片岩や結晶片岩)を採掘・加工した遺跡19ヶ所のうち、国指定遺跡になった3ヶ所のうちの1つである「内寒沢遺跡」のある山でもある。

小川町下里には、国指定遺跡がもう1つ割谷(わりや)にもあること(割谷遺跡)を付記しておきたい。

現在、寒沢山山頂には「八頭山」と書かれた誤った私設山名表示板(地元呼称を無視した勝手な命名)があるので、「八頭山」の名を安易に広めないよう(山行記録などで)要注意。

ヤマレコやYAMAPの山行記録では、誤った山名(八頭山)が流布し、寒沢山という正しい山名が誤った場所(物見山214㍍独標の位置)に表示されているのは残念である。

かんのくらやま 官ノ倉山(小川町・東秩父村)

比企郡小川町木部・笠原、秩父郡東秩父村安戸

第1回「官ノ倉山とその周辺」

2万5千分の1地形図「安戸」

東武東上線東武竹沢駅の南に聳える見事な双耳峰。

東峰(小川町笠原)は山頂に笠原の信仰を集める阿夫利神社(官ノ倉の石尊様)を祀ることから「石尊山」と俗称されている。

西峰(344㍍独標:小川町木部と東秩父村安戸との境界)も、山頂に安戸在家1区・2区の信仰を集める浅間神社(上の浅間様)が祀られている。

2万5千分の1地形図「安戸」では、西峰に官ノ倉山の表記があるが、正しくは、官ノ倉山や東峰・西峰の総称である。

『武蔵国郡村誌』男衾郡木部村の条では、「神の倉」、『武蔵通志』では、「神倉山」と表記。

そこから官ノ倉山の山名について、「官ノ倉とは神の蔵、すなわち神の祀ってある岩の意味」(大石真人氏)、あるいは「神の祀ってある岩穴(岩蔵)が石尊山にあることから山名になる」(『角川日本地名大辞典11 埼玉県』角川書店、1980年)というのが通説になっている。

それ以外に以下の3つの説があり、通説を含め計4つの説がいずれも決定打を欠くのが現状である。

・北アルプスの「乗鞍山」は馬の鞍形の山容に由来した山名である。官ノ倉の「倉」を「鞍」に読み換え、竹沢付近から眺める双耳峰の山容を美しい馬の鞍になぞらえ、神聖視するにいたったとする説。

・かつて笠原は江戸幕府の天領で代官所が置かれており、年貢を納めた代官所の倉から官ノ倉の名が生まれたとする説(勝呂の故・宮沢貞夫氏が提唱)。

・官ノ倉山の周辺に「金属」関連地名や鉄・マンガン等を掘った穴、そして朝鮮から渡来した人々に関連する地名・神社名が集中することから、官ノ倉を「古代より製鉄業に従事した渡来人が鉄穴のあった製鉄場を表現した言葉」ではないかとする金属地名説(故・塚越正佳氏が提唱)。

塚越氏の説をさらに掘り下げた金属地名説については、「比企・外秩父徹底研究」第1回「官ノ倉山とその周辺」を参照していただきたい。

東峰(石尊山)の阿夫利神社(官ノ倉の石尊様)の例祭(小川町笠原)は、7月下旬の日曜日。

当日は一番暑い盛りなので、子どもをはじめとした元気の良い人だけが阿夫利神社まで登り、笠原地区内の神官が祝詞を奏上。その後、山頂まで行けない老人たちを交えて中腹の北向不動尊(笠原)で直来(なおらい)が行われ、酒がふるまわれた。

石尊様の横には「忠七めし」で有名な小川町の二葉が寄進した献灯台がたっているが、毎年例祭の夜には二葉から差し入れがあるという。

祭りの終わった翌日から笠原地区では、2人1組で阿夫利神社の灯籠に灯をともしに行った。

笠原は60戸ほどなので、約1ヶ月で一回りするという。

しかし、今では山頂まで行かず、ロウソクを北向不動尊(笠原)に供えにいくのみであるという。

西峰(344㍍独標)山頂直下に東秩父安戸在家1区・2区の信仰を集める浅間神社が祀られている。

安戸では、山頂直下の浅間神社を「上浅間」といい、官ノ倉峠からハイキングコースを安戸の在家1区にずっとくだったところにある小御嶽石尊大権現の石碑(下浅間)と合わせて例祭を行っている。

例祭は毎年4月の第一日曜。当日は山麓の在家1区・2区の約70戸の人家から各戸1人ずつ登拝するという。

官ノ倉山では、1980年代末から1990年代にかけて、小川町側、東秩父村側の両方でゴルフ場の造成が行われた。

しかし、小川町側の木部・原川・笠原・飯田・増井の5地区にわたって計画された「プリムローズカントリー倶楽部」の造成工事は、1995年に進捗率38.7%で会社倒産のため中止。

その後、プリムローズカントリー倶楽部造成跡地で、2019年、「さいたま小川町メガソーラー」建設計画が浮上。

環境影響評価手続きが行われたが、準備書への経済産業大臣勧告(2022年1月)以後、手続きは停止状態にある。

東秩父村側の安戸在家1区・2区、宿にまたがる「東秩父カントリークラブ」も造成が進み、地形改変規模はプリムローズ以上で、東峰西肩から城山(腰越城址)にいたる尾根のうち、安戸から飯田に越える「山ノ神越え」のすぐ南から249.3㍍三角点のすぐ北におよぶ尾根が削られた。

その結果、安戸の愛宕山、尾根上の小瀬田越え、桜山などが姿を消した。

東秩父カントリークラブ造成事業は、2004年に(株)東秩父カントリークラブの自己破産により中止。

現在、安戸の宿地区裏山から小川町腰越の小瀬田沼近くまで及ぶ東秩父村側の広大な山域が無残な造成跡地となって放置されたままである。

プリムローズカントリー倶楽部、東秩父カントリークラブ、さいたま小川町メガソーラー建設計画についての詳細は、本ブログへの2025年4月29日投稿記事「官ノ倉山のゴルフ場造成問題とメガソーラー設置問題」を参照。

かんのくらとうげ 官ノ倉峠(小川町・東秩父村)

比企郡小川町木部・秩父郡東秩父村安戸

第1回「官ノ倉山とその周辺」

2万5千分の1地形図「安戸」

小川町木部から東秩父村安戸の在家に越える峠。

もともと無名の峠で、「官ノ倉峠」名は、官ノ倉山に因んで登山者が便宜的につけた名称。

ただし、東秩父村安戸と小川町木部を結ぶ峠として、昔から盛んに往来があった。

とくに木部には東秩父村出身のお嫁さんが多かった。

花嫁さんは婚礼の前夜、花嫁衣装をたくしあげ、歩いて峠を越えたという。

現に、1986年当時、東秩父村の大内沢や坂本から嫁いできた方もおられた。

かんのんやま 観音山(東秩父村)

秩父郡東秩父村皆谷

第7回「笠山前衛の山々」

2万5千分の1地形図「安戸」

かつて東秩父村皆谷(かいや)にあった山。

「中山」(なかやま)とも呼ばれていた。

2万5千分の1地形図「安戸」では、東秩父村坂本の ㍍3等三角点(点名「坂本」:昭文社山と高原地図23『奥武秩父秩父』2025年版では「地蔵岳」と表記されているが、これは誤り)の南にある458㍍独標付近に「観音山」と記載されているが、今ではこの山は存在しない。

観音山の周辺(御堂側)にあった珪石の採石場(秩父鉱業(株)御堂鉱山所)の範囲が次第に広がり、ついに観音山を掘り崩し、現在は無残な採石現場が残っているだけとなった。

その結果、393.2㍍3等三角点ピークから観音山をへて、仙元山にいたる尾根は、中心部の観音山が消滅。

さらに観音山跡の南北が断崖となり、393.2㍍三角点ピークから南下するにしても、仙元山から北上するにしても、いずれも断崖で行く手を遮られてしまう。

消滅した観音山は、古い地誌にも名の残す名山であった。

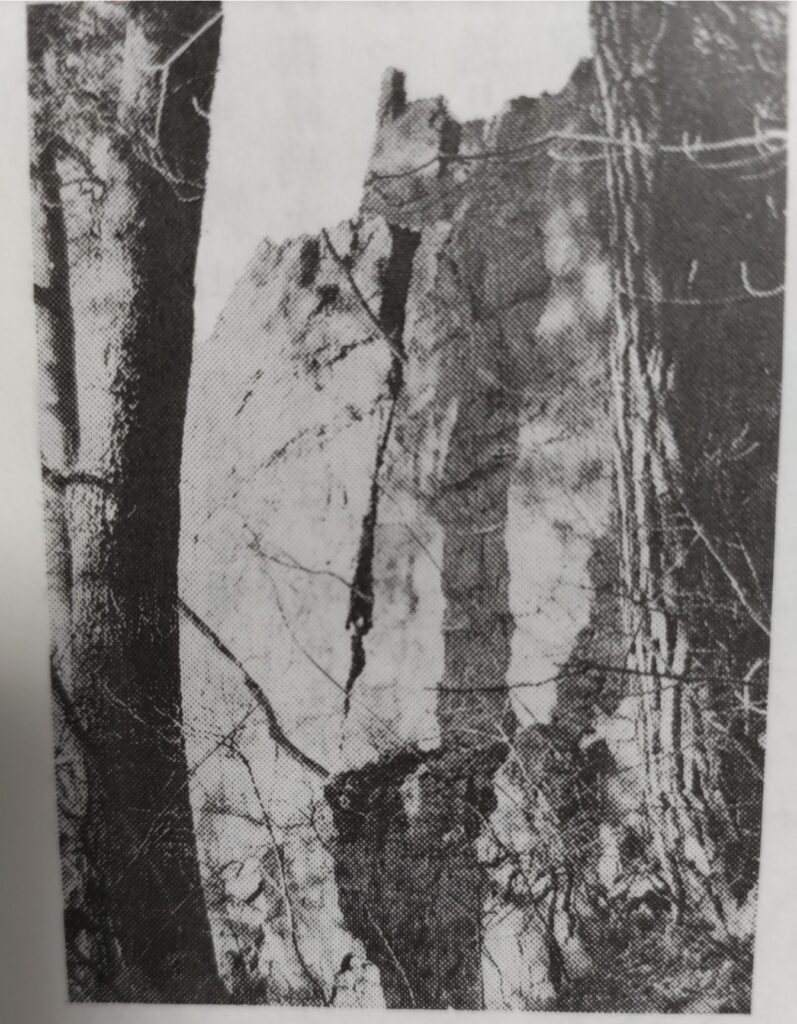

観音山の名称由来について、『武蔵通志』は「山頂に巨岩聳立す。高さ六丈余形。観音に似たり故に又観音山と云」とある。

『武蔵国郡村誌』秩父郡皆谷村の条は、「中山 一名観音山 (中略)頂上に六丈余の巨岩聳立し、形状観音に彷彿たり。よって昔時より中山馬頭観音と称し、尊崇祈願する者多し」記している。

だが、観音山の名前の由来となった観音に似た巨岩(=観音塔)は山頂にあったのではなく、山頂から南西にくだった林の中にあった。

関口児玉之輔著『松山城とその城主』(1925年)には、「この山(=観音山)の山腹に自然の奇岩が石碑のごとく突屹し、その岩上に南蛮鉄で出来た馬身一尺位の駒形と小社が安置されていた。これが中山馬頭観世音菩薩で、天正年間に松山城主上田能登守朝広が豊臣の軍勢に打破られ松山開城の後御堂の浄蓮寺に隠れていたが、更に徳川の天下となり探索が厳しいので坊庭(御堂)から山越しにこの地に隠れた。その時に祈願を込められたということである」と記されてある。

かつて観音山の山持ちであった皆谷の関口家で聞くと、戦前まで年に1回、旧正月の初午の祭りにあたって、神官が観音塔まで登拝し、祈願が行われていたという。

観音塔は、「中山観音」と刻まれた古い石碑(中山馬頭観音の入口の意味か)のある小安戸バス停から人家の脇を抜け、小沢(観音山沢)に沿ってジグザグに登ること約40分。

稜線に出るすぐ手前の樹林内に赤いチャート(角岩)の岩を屹立させていた。

高さ約5㍍。岩上や周囲にはアカマツが茂り、岩の頂上からは大霧山方面が望まれた。

大岩の上に1.5㍍ほどの小さな岩を乗せ、横から眺めると岩の上に観音像を安置したようにみえなくもない。

だが、岩の上に小社や鉄製の駒形は見当たらなかった。

観音山(観音塔)には、先の引用にもあるように、戦国時代の小田原北条氏の家臣である松山城主・上田能登守朝広にまつわる伝説が残されている。

先の引用と重複するが、あえて掲載しておこう。

かつて小田原北条氏の重臣であった松山城主・上田能登守朝広は、豊臣秀吉の小田原征伐の折、居城である松山城も落城の憂き目を見、逃れることになった。

御堂(東秩父村)の浄蓮寺にしばらく潜んでいたものの、そこを引き払い、御堂の坊庭から観音山を越え、皆谷に落ち延びた。

その途中、観音塔に見張りを立て、追っ手が来ないことを確認したうえで、皆谷の小安戸に館を構えて住み着いた。

この館跡が皆谷のサカキのある駒形稲荷である。

伝説を秘め、信仰の対象であった観音塔(中山馬頭観世音菩薩)も、そして観音山も、秩父鉱業(株)御堂鉱山所の拡大により、消滅した。

関口家によると、「中山」という別名は、「皆谷の中央にあるからではないか」ということだった。

観音塔(1885年)

かんのんやま 観音山(小川町)

小川町下里

第5回「遠ノ平山とその周辺」

2万5千分の1地形図「武蔵小川」

下里観音あるいは子育観音の名で親しまれている小川町下里の名刹・石青山大聖寺が中腹にある山(200㍍独標)。

観音山は、大聖寺一帯の小字名でもある。

かんのんやま 観音山(熊谷市)

熊谷市小江川

第13回「大立山・二ノ宮山・高根山」

2万5千分の1地形図「三ヶ尻」

比企郡滑川町福田にある高根山(105.1㍍3等三角点)の西峰ともいうべき「ポンポン山」(約95㍍:熊谷市小江川)の南尾根一帯は、「四季の湯温泉ホテルヘリテイジ」の敷地内になっているが、そのなかにかつて「小江川石」(おえがわいし)を切り出した石切場の跡が残されている。

小江川石は地元では「ゴンベ岩」とも呼ばれ、水に強いので、建物の土台や井戸の側壁用に重用されたようだが、この石切場のテッペンが観音山である。

昔、観音山の山頂には、観音像を掘った高さ5㍍のほどの小江川石の石柱があったという。

『武蔵通志』も、「観音山 高さ百五十尺。男衾郡小原村小江川の東南にあり。中腹以下列巌楯の如く、(中略)頂上石柱峭立す、周七尺ばかり。南面に観音像を彫す。登路五盤して、およそ二町三十間」と記す。

もっとも石柱に彫られた観音像も、それらしく見える程度の余りはっきりした姿のものではなかったようでもあり、刻んであったのは観音像ではなく、単に文字だけだったと

証言する古老もいるなど、記憶も混乱している。

石柱は大正12年(1923)の関東大震災のときに谷に落ちてしまい、その後谷底に放置されていたが、「ホテルヘリテイジ」の前身である「ポンポン山ヘルスセンター」建設の際、何の変哲もない石だったので、土砂で埋められてしまったという。

かんむりいわ 冠岩(ときがわ町・小川町)

ときがわ町西平・小川町上古寺

第9回「慈光寺と都幾山・金嶽・士峰山」

2万5千分の1地形図「安戸」

小川町腰越の赤木にある「ショウジバ」(精進場)の屋号のある家から霊山院に向かう古道「巡礼街道」が「平萱の三角点」(風早山:539.4㍍3等三角点)を北から巻き、堂平山と慈光寺を結ぶ「ときがわトレッキングコース」に出たところにある岩。

慈光七石の1つ。

都幾川村教育委員会編「慈光寺と伝説」(金井塚良一編『慈光寺』人物往来社、1986年所収)によると、「かつて慈光寺の修験僧のうちの行徒、すなわち修験の僧たちは、秩父の峰を廻り、富士山頂を跋渉して行を修めた。それらの僧たちは、回峰を終わって帰山するとき、この冠岩で法螺を吹き鳴らし帰山を告げるのを習わしとした。これを聞いた宗徒たちが、この岩まで出迎えに行き、そこではじめて行徒たちは、冠を解いて帰坊した」とある。

き

きゅうさだみねとうげ 旧定峰峠(東秩父村・秩父市)

秩父郡東秩父村白石・秩父市定峰

第10回「新定峰峠・旧定峰峠・大霧山・粥新田峠」

2万5千分の1地形図「安戸」

今では「旧定峰峠」となってしまったが、こちらが本来の「定峰峠」である。

車道こそ通じていないが、東秩父村白石から秩父市定峰へ越える古い峠であり、峠道が今でも明瞭に踏まれている。

峠には山ノ神の小祠が祀られているだけで、今では人々が越える峠ではなく、大霧山に登る(あるいは大霧山からくだる)際の通過地点としてのみ歩かれているに過ぎない。

だが、『新編武蔵風土記稿』秩父郡定峰村の条に、「定峰峠 村の東寄りの嶺なり(中略)頂上に山神社あり・・・」と書かれている歴史のある峠である。

『武蔵風土記稿』秩父郡白石村の条にも、「村の西南間にあり、登り半里ばかり。頂を村界とす。定峰へ下り一里程なり」と書かれている。

1955年5月、定峰峠の南々東の「マジノタワ」を開削した新定峰峠を主要地方道熊谷小川線が通るようになった。

その際に記念として新峠を中心に11キロにわたり吉野桜2,000本が植えられ、今では桜の名所となっている。

そして、いつしか車道のとおる「新定峰峠」(マジノタワ)が「定峰峠」となり、それまでの「定峰峠」が「旧定峰峠」になった。

ぎょうふうとうげ 行風峠(ときがわ町・小川町)

比企郡ときがわ町日影・比企郡小川町上古寺

第6回「雷電山・御岳山・大峰とその周辺」

2万5千分の1地形図「安戸」

雀川砂防ダム上流から小川町上古寺との境界尾根付近までの一帯の小字名が「行風」である。

雷電山(ときがわ町日影・雲河原)から小川町青山上の御岳山にいたる長大な尾根が、大日山(お大日様)・行風山すぐ西のCATVアンテナのある小ピークを経由してくだりきった鞍部が「行風峠」である。

行風峠の名称は小字名「行風」にちなむものである。

行風峠は、日影から上古寺に越える峠であるが、上古寺へくだる道が2つあるほか、県道西平小川線(273号線)の松郷峠経由で雲河原、あるいは直接雲河原に出ることができるなど、交通の要衝であったことが分かる。

日影側の雀川砂防ダム公園からは、林道雀川上雲線を登ると、延々と遠回りしたあげく、ようやく道は最高点で峠に最接近する(峠を乗っ越すことはない)。

林道から右手の鞍部に飛び乗れば、そこが何の地名表示版もない行風峠である。

それでは旧道はどうだろうか。

町田尚夫氏の貴重なレポートによると、「林道雀川上雲線の起点広場の奥に天明6年(1786)の石の道標があり、『右安戸、左古寺道』と刻まれている。安戸への道はすぐ脇から始まり、林道を二度短絡するところまで道形があるが、その先は確認できない。

古寺へは、入口から約200㍍先の林道ヘアピンカーブ地点を直進する。沢沿いの道は昼でも薄暗く所々ぬかり、進むにつれて荒れてくる。間もなく右上に林道が近寄ってきたので、踏み跡を探してよじ登った」とある(町田尚夫『奥武蔵を楽しむ』(さきたま出版会、2004年)。

林道雀川上雲線ができたため、旧道の峠道はかなり荒れているようだ。

他方、上古寺から行風峠へは2つの道がある。

ひとつは、滝ノ入から滝ノ入不動をへて、不動尊の先で2つに分かれるヤツの右側のヤツをつめて行風峠に出る。

これは上古寺からの行風峠道の間道で、本道よりもはるかに短時間で日影につくことができた。

本道は上古寺の清水地区にある「的場」(松葉)の屋号のある荒井家の脇から登る道。

最初は掘割状で歩きづらく、両側から小枝が張り出して煩わしいが、明瞭な踏み跡で、20分あまりの登りで、ときがわ町との境界である行風峠に到着する。

ところで、日影から上古寺に抜ける道(行風街道)は、もとは鎌倉街道から分岐して慈光寺に立ち寄るための裏街道であったという伝承がある。

日影には、行風街道についての次のような伝説がある。

かつて新田義貞は日影から上古寺に越えて、慈光寺に立ち寄った。

その折、日影の鎮守である小北の日影神社に一晩の宿をとった。

そこで、この地を上宮(かみのみや)と呼ぶようになった。

また、現在公民館のある付近には下宮があったが。

下宮は日影神社には下宮があったが、それは下宮には副将が泊まったので、その名が生まれたのである。

ぎょうふうやま 行風山(ときがわ町)

比企郡ときがわ町日影

第6回「雷電山・御岳山・大峰とその周辺」

2万5千分の1地形図「安戸」

雀川ダム砂防ダム公園から雀川の奥を眺めると、堂々たる山容の山が目をひく。

これが行風山(332㍍独標)である。

山名は、行風峠と同様、小字名の「行風」から来ている。

雷電山と御岳山とのほぼ中間地点にある行風山は、雀川源流を挟んで南に対峙する大日山(お大日様)とともに、比企・外秩父のなかでももっともアプローチの難しい山であった。

日影からは雀川砂防ダム公園奥から林道雀川上雲線を延々と登り、主稜線の行風峠から南下。

CATVアンテナのある小ピークに登り、そこから東に主稜から少しはずれた行風山を往復するのがもっとも一般的である。

ただし、雀川砂防ダム公園から行風峠までの旧道が廃道化しているのが残念。

これに対し、最近では雀川砂防ダム公園から山道に入り、いったん林道にでたあと、林道を行風山南に出たところから、正面の山に向かって直登するルートが良くとられているようだ。

行風山からCATVアンテナのある小ピークに出たのち、行風峠とは反対側の南に尾根をたどり、大日山(お大日様)から雷電山に向かう主稜線コースは、途中林道を歩いたり、踏み跡がほとんど消える部分、尾根が広くて位置把握の難しい地点があるなど、難易度が高いうえ、熊の出没が聞かれるコースなので、避けた方が良いだろう。

きんしょうざん 金勝山(小川町)

小川町靱負・勝呂・木呂子

第3回「金勝山とその周辺」

2万5千分の1地形図「寄居」「安戸」

八高線の線路をはさんで官ノ倉山と対峙する丘陵。

小川町の靭負・勝呂・木呂子の2つの大字にまたがっている。

2万5千分の1地形図「安戸」では、263.4㍍2等三角点(点名は「勝呂」)のある主峰の「裏金勝」に金勝山の表示があるが、これが金勝山をめぐる山名混乱の始まりである。

現地にある公設の山名表示板が混乱に拍車をかけている。

現地の山名表示板は、三角点峰を「金勝山」、その南のピークを「前金勝」、三角点峰北の小ピーク(三角点峰の一角?)に「裏金勝」、そして「埼玉県立小川げんきプラザ」の施設館(プラネタリウム)東の一角を「西金勝」としている。

しかし正確にいうと、金勝山は、三角点のある「裏金勝」、その南のピーク「前金勝」、プラネタリウムのある「西金勝」という3つのピークの総称なのである。

このような事実を無視して、現在でも「裏金勝」に「金勝山」の山名表示板がたち、その北の間違った位置に「裏金勝」の標識があり、「西金勝」の山名表示板も間違った位置にあるというのは理解に苦しむところである。

現在、靭負側の東登山道、勝呂側の南登山道など正規のルートを登れば、30分強で主峰の裏金勝に達する。

しかも、北側の木呂子からは「小川げんきプラザ」にいたるつづれ折りの車道が西金勝近くまで延びており、ハイカーからは公園化した手軽な山という受け止められ方をされているようだ。

そのため、せいぜい官ノ倉山に登る前の足慣らしに立ち寄る程度の扱いを受け、金勝山を徹底的に極める人が少ないのは勿体ないというしかない。

金勝山は、複数のピークを連ね、正規のルート以外にも多数のバリエーションルートがあるなど、一度はまってしまうと抜けられない魅力を秘めた山である。

若干の例を挙げると、裏金勝から第一避難所をへて、南東に金比羅神社経由で勝呂にくだるルートがある。

途中にある金比羅神社は火伏せに霊験あらたかな神様として、山麓の字池ノ入(いけのいり)や字大楽稚(だいらくじ)(いずれも下勝呂)で信仰が厚い。例祭は春(4月10日

)と秋(10月10日)の2回である。

また、沢沿いの南登山道左の尾根は浅間神社を経由して「西金勝」にダイレクトに登るバリエーションルートである。

途中にある浅間神社は上勝呂の字片瀬の約15軒の人々により信仰されている。

浅間神社は、もともと尾根を20㍍ほど登ったところにあったが、採石計画がもちあがったため、今の場所に移転した。

社殿の左手前に高さ1㍍以上もの立派な金精様があることから分かるように、安産の神様であった。

例祭は毎年4月第一日曜。

妊婦のいる家では、例祭の際に供えられるロウソクが燃えて短くなったとき、それをいただいて持ち帰るとお産が軽く済むといい伝えられてきた。

このロウソクが短ければ短いほど、お産が早く終わるといわれる。

金精様も「おがわ元気プラザ」の前身である「県立小川少年自然の家」の職員が寄贈したものである。

さらに山麓の下勝呂にある津島神社は、もともと牛頭天王で、昔は西金勝山頂付近にあったといわれる。

現在の南登山道が参道であったという。

このように金勝山にはさまざまなバリエーションルートがあるほか、山中・山麓にいくつもの神社があり、信仰は現在も地元で続いている。

金勝山の「山体は石英閃緑岩で土木建設用の砂利を採る目的で採取計画されたが、試掘結果が悪く計画が中止された」(『角川日本地名大辞典11 埼玉県』角川書店、1980年)という経緯がある。

金勝山に今でも「第一避難所」「第二避難所」などがあるのは、かつての採掘計画の名残である。

ところで、前記の『角川地名大辞典11 埼玉県』は、「南東側尾根に金比羅神社があり、かつて巨大な松があり、風に吹かれて琴に似た音をたてたので琴松山と名づけられた」とし、これが金勝山の山名由来であるとしている。

大石真人氏も、「前金象にむかし巨松があり、風のふくたびに琴に似た音を出したので、琴松山と名づけられたという」としている(大石真人『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』朋文堂、1960年版)。

前者は巨大な松の所在を金比羅神社、後者は前金勝としているが、巨松は前金勝にあった。その名は「金勝の松」あるいは「日本松」という。

残念ながら「金勝の松」(日本松)は落雷で倒壊してしまい、幹は空洞になって使い物にならなくなったが、幸い残った枝の部分で臼を13基つくったという。

江戸期の『新編武蔵風土記稿』男衾郡勝呂村の条は「ケンシャウ山」と表記。

明治期の『武蔵国郡村誌」男衾郡勝呂村の条は「金笙山」の表記を採用。

同じく明治期の『武蔵通志』は「金笙山」の漢字表記を採用しながら、「キンシャウ」のルビをふっている。

これらを踏まえ、「日本松」(金勝の松)の言い伝えから生まれた「琴松山」が「琴笙山」「金笙山」と書き換えられ、さらに明治20年頃の地名改正のとき、当時の竹沢小学校の校長であった柴崎という方が勝呂の「勝」の字をあてて「金勝山」としたという。

以上の「日本松」にちなむ山名由来は説得力があるが、「琴松山」→「琴笙山」→「金笙山」→「金勝山」などの漢字表記に付会した説であるとの感を拭えない。

むしろ、「ケンシャウ山」という『風土記稿』の呼び方を重視したい。

というのは、私が金勝山周辺で山名の採集をしていた1988年頃、地元・勝呂の一部の古老は金勝山を「けんしょうざん」と呼んでいた。

「けんしょう」は「きんしょう」のなまったものという人もいるが、古い地誌に「ケンシャウ」の呼称が採録されている事実は重い。

この疑問が決定的になったのは、勝呂の鎮守・白鳥神社の隣に昔あった西光寺という寺の山号が「琴笙山」であることを知ってからである。

前金勝にあった老松が山名の由来であるという説は、琴笙山西光寺の山号に付会した説ではないだろうか。そう考えると、『角川日本地名太神11 埼玉県』と大石氏の説との齟齬(前者は老松が西光寺にあるといい、後者は前金勝にあったという)も説明できる。

そうなると、金勝山の名の起りは、「風土記稿」の「ケンシャウ山」(けんしょうざん)の方にこそ求められるのではないか。

つまり、「ケンシャウ山」は「見性山」のことではないか。

ちなみに、比企の名峰・笠山の別名は「見性山」であり、「見性山」は「慈光三山」のひとつである。

では、同じ「見性山」である笠山と金勝山との間に関係はないだろうか。

実は慈光寺の影が金勝山周辺随所に見られる。

まず西光院は慈光寺と同じ天台宗の寺であった。

今でも勝呂には天台宗の檀家が多いという。

しかも、金勝山と慈光寺との関係を示すように、北東山稜の靭負には「慈光平」なる小字名がある。

伝承によると、慈光寺は昔この地にあったが、消失したあと現在のときがわ町西平に移ったという。

しかし、釣り鐘だけは消失を免れ、今でもこの地に埋まっているという。

金嶽(鐘嶽・鐘岳)の沈鐘伝説と似たような伝説が竹沢地区に残っているのである。

伝承とはいえ、これだけの「状況証拠」があると、金勝山=見性山という説は、かなり有力な説といえるのではないだろうか。

慈光寺が昔「慈光平」にあったというのは伝説であろうが、慈光寺と関係が深かった西光院の檀家が背後の山を笠山(見性山)に見立て、「見性山」(けんしょうざん)と呼んで、神聖視し、熱心に登拝していたのではないだろうか。

く

ぐみのきとうげ グミの木峠(茱萸ノ木峠)(東秩父村・皆野町)

秩父郡東秩父村大内沢・秩父郡皆野町三沢

第11回「二本木峠・皇鈴山・登谷山」

2万5千分の1地形図「安戸」「寄居」

二本木峠から皇鈴山に登り、素晴らしい展望が楽しめる皇鈴山からくだりにかかると、東側の大内沢側がガレ場となり、尾根もヤセて、一気に緊張感が高まる。

ヤセ尾根を手すりにつかまっておりると、相変わらずのヤセ尾根ながら傾斜が緩む「金場の平」を過ぎ、車道が稜線を横断する鞍部に出る。

正面には登谷山が高々と聳えている。

この鞍部が「グミの木峠」(茱萸ノ木峠)である。

『新編武蔵風土記稿』秩父郡大内村の条では、「村の西よりにて三沢村へ行く峠なり。登ること二十町ばかりもありて、頂を境とし、三沢村へ約十町くだるなり」と記されているように、古くからの生活の道であった。

今では、大内沢から三沢へ越える林道が通り、釜伏峠方向から稜線と並行して延びる県道三沢坂本線が峠で先の林道と合流するなど、味気ない峠になってしまった。

昔の面影を偲ばせるのは、四角の石積みをした上に祀られている山ノ神神社の小祠のみである。

大内沢側で祀ったもののようだが、建立した経緯は地元でも分からないようだ。

なお、峠には「防ぎ」がある。

「防ぎ」とは、隣の地区との境界付近にしめ縄を張り、疫病神が入ってこないようにワラジを吊したもので、大内沢(東秩父村)・三沢(皆野町)との境界に、こちらも大内沢側が設置したもののようだ。

くるまやま 車山(寄居町)

大里郡寄居町(立原・三品)

第2回「官ノ倉西尾根とその周辺」

2万5千分の1地形図「寄居」

寄居町三品の北にある山(立原・三品)で、三品の石尊山(高山)と向かい合っている。

『武蔵通志』を読むと、車山に関する興味深い記述がある。

「車山 高さ三百尺。三品の北にあり。山頂凹處あり、二峰をなし東車山、西車山といい、上に琴平社あり」

たしかに2万5千分の1地形図「寄居」に車山の表記されている226.8㍍3等三角点峰の山頂には金比羅神社が祀られている。

しかし、3等三角点峰は双耳峰ではなく、東車山・西車山の表現を三角点峰付近にのみあてはめるのには無理がある。

では、どう考えるべきか。

むしろ車山と表記された三角点峰だけではなく、車山山稜西端の194㍍独標までの丘陵全体の総称を「車山」と考えると、先の東車山・西車山の記載は容易に理解できる。

車山丘陵には全体で5つほどのコブがあるが、ほぼ中央部の南山麓にある「永光院」(大字三品)奥の谷をはさんで、東側の山稜に「東車山、西側の山稜に「西車山」の小字名がある。

車山を、3等三角点峰を含む丘陵全体の総称名、凹處を永光院奥の谷とそれぞれ解釈し、小字名をあてはめると、東車山は3等三角点峰を中心とする永光院東側の山稜、西車山は194㍍独標を西端とする永光院西側の山稜と理解することができる。

車山のすべてを味わい尽くすためには、単に226.8㍍3等三角点峰に登るだけでなく、西に進み、永光院奥の鞍部をへて、西端の194㍍独標まで縦走すべきである。

なお、226.8㍍3等三角点峰の金比羅神社は、山麓に住む三品や立原の数戸により信仰されており、毎年1月10日には信仰している人々が登拝している。

さて、車山を語るうえで避けることができないのが山名由来である。

近くに後北条氏(小田原北条氏)の重要な城であり、北の上杉氏に対する要であった鉢形城があるだけに、車山の山名も鉢形城落城にまつわるものが多い。

寄居町のホームページを見ると、「その山頂(注:226.8㍍3等三角点)からは鉢形城の曲輪(くるわ)がよく見えることから『くるわやま』と呼び、車山になったとする説と、鉢形城攻めの際、本多忠勝(ほんだただかつ)が28人持ちの大砲(おおづつ)を山頂に据え付け、鉢形城の大手門を破壊したといわれていますが、その際に轍ができたということから、その名が付いたといわれています」と記載されている。

車山の山名由来は上記の通説で決まりといいたいところだが、それ以外にも寄居町鉢形と折原の境にある荒川に架かる落合橋付近から眺めると、車山山稜は双耳峰に見え、荷車の二輪の車を連想させることから、車山の名が生まれたという異説もある。

しかし、これらの説を検証していくと、二番目の大砲を引いた荷車の轍説は、当時の大砲の性能では玉が車山から鉢形城まで届かないという点を無視している。

一番目の「くるわ」説、三番目の荷車の二輪の車説は、いずれも「車山」という山名・山容に付会した説の域を出ない。

とくに定説とされる最初と2番目の説は、いずれも天正18年(1590)の豊臣秀吉の小田原攻めにまつわる逸話から来ている。

しかし、車山の名が1590年以前からあったのではないかと考えると、3番目の説に加え、別の説も浮上してくる。

それが渡来系の人々に関する説である。

いつも山名考証の際に使っている鏡味完二・鏡味明克『地名の語源』(角川書店、1977年)をひもとくと、「クルマ」の項目のところに、「織部の部民」という意味があることという記述が目を引いた。

そこには養蚕や織物、耕作などの技術をもたらした渡来人の存在が感じられるのである。

とくに三品村が属していた男衾郡の開発には渡来人が大きな役割を果たした。

なかでも9世紀前半に男衾郡の大領という高い政治的地域を保有し、巨大な財力を誇った壬生吉志福正は、6世紀末の屯倉(大和政権の直轄地)設置とともに武蔵国に移住した渡来系氏族壬生吉集の末裔であると考えられている(金井塚良一『吉見の百穴』教育社、1986年)。

事実、旧男衾郡には「勝呂」「牟礼」など、渡来系の人々と関連した地名が残っている。

しかも、三品の鎮守である白鬚神社が高麗神社の系統であることにも注目したい。

このように見ていくと、古代この地に移住してきた渡来系の人々は、養蚕や織物の部民として定着し、白鬚神社等を氏神として信仰した。

そして、集落のシンボルとしである山に「クルマヤマ」の名前を与えたと考えることができないだろうか。

くんぱちやま 君八山(勳八山)(東秩父村・寄居町)

東秩父村大内沢 大里郡寄居町西ノ入

第2回「官ノ倉西尾根とその周辺」

2万5千分の1地形図「安戸」

秩父郡東秩父村大内沢居用地区のすぐ右手に聳える359㍍独標。

『新編武蔵風土記稿』秩父郡大内村の条では、金山(愛宕山)の次に、「勳八山 是も周辺にて、登り十町ばかり」と、ごく簡単に記され、金山の近くの山であることが明示されている。

山名の「君八」「勲八」については不詳であるが、昔の山持ちの(山の所有者)の名前なのであろうか。

最新の2万5千分の1地形図「安戸」(2016年年2月調製、2016年5月1日発行)を見ると、巨大な採石場(秩父鉱業(株)寄居鉱山所)がどんどん広がり、君八山の東半分が採掘で削り取られている状態にもみえる。

もはや風前の灯火といった状況だ。

け

けんのみね 剣ノ峰(東秩父村・ときがわ町)

秩父郡東秩父村白石・比企郡ときがわ町大野

第8回「笠山・堂平山」

2万5千分の1地形図「安戸」

堂平山からの稜線を白石峠に向け進み、峠東にある876㍍独標。

標高は堂平山とほぼ同じだが、堂平山の陰に隠れ、不遇な存在であるのは惜しい。

しかし、古い地誌にも記載のある名山である。

『武蔵国郡村誌』秩父郡大野村の条にある「飯森山(めしもりやま)は。剣ノ峰の別名である。

遠望すると、「飯を盛ったようにみえる形状」にその名が起因している。

『武蔵国郡村誌』秩父郡白石村の条にも「剣の峯山」の名で記載がある。

『武蔵通志』にも「剣峯山(けんのみね) 一に飯盛山と云い、高さ三千六百尺。白石の南にして、大椚村大野にまたがり、草山にして樹林に乏し。東に堂平山あり、高八百八十尺、また大野に界し、東は比企郡大河原村腰越にまたがる」と記す。

ところで、山名について、一般に通用している「剣ヶ峰」を使わず、「剣ノ峰」としたのには理由がある。

『武蔵国郡村誌』や『武蔵通志』など明治期の地誌でも、漢字表記の違いはあるものの、原則「剣の峰」を使っており、「剣峯山」としている『武蔵通志』でもあえてルビを振って、「けんのみね」としている。

地元であるときがわ町大野でも、「けんのみね」の発音の方が一般的である。

そこで、古い地誌、地元呼称を優先し、剣ノ峰とした。

山頂には大正6年(1917)に建てられた「剣ノ峰大明神」の大きな石碑があり、中央に剣峯大神、右に摩利支天、左に大山祇命が刻まれ、古くから信仰を集めた山であることが分かる。

残念ながら、山頂は大きな無線中継所に邪魔され、展望は期待できない。

さて、剣ノ峰南に「勝負平」という名の平地がある。

ここには次のような伝説がある。

「(勝負平は)昔、平将門が藤原秀郷と最後の勝負をした所という。この戦いに勝利を得た秀郷は、勝負平北側の頂に、戦勝記念として剣を立てたので『剣の峰』の名が生まれたのだという」(飯野頼治『山村と峠道ー山ぐに・秩父を巡るー』エンタプライズ、1990年)

最後になるが、新井良輔氏は剣ノ峰の山名について、「剣ノ峰は奥武蔵には珍しい鋭い突起で、どこからも目立つ存在ですから、その姿から槍ヶ岳のように、この名が生まれたのであろうと思われます」と述べておられる(神山弘・新井良輔『増補 ものがたり奥武蔵 伝説探訪二人旅』金曜堂出版、1984年)

こ

こせだごえ 小瀬田越え(東秩父村)

秩父村東秩父村安戸

第1回「官ノ倉山とその周辺」

2万5千分の1地形図「安戸」

東秩父村安戸から小川町腰越の小瀬田へ越える峠。

官ノ倉山東峰(石尊山)西肩から南東に腰越城址(城山)へ延びる長い尾根(前半は比企郡小川町と秩父郡東秩父村との郡界尾根)上にあり、北の「山ノ神峠」、南の「桜山」とともに、古くから東秩父村と小川町を結ぶ交通の要衝であった。

しかし、槻川沿いの県道の開通とともにすっかりさびれ、途中の2ヶ所にある小さな道しるべが往時の往来を氏の偲ばせるのみ。

1990年代に、東秩父カントリークラブ造成工事により、すぐ西の愛宕山(安戸)、尾根南の桜山とともに切り土され、峠は消滅した。

工事は、その後中止され、現在に至るが、今は峠の面影は全くなく、造成跡の広大な草原が残るのみ。

コメント