比企・外秩父の気になる山や峠を手っ取り早く知りたい方のために、「比企・外秩父の山徹底研究」14回のエッセンスに未紹介の山を加えたコンプリートな小辞典をつくってみました。

山名については、なるべく山名の由来を記すことにし、峠名・巨石名のほか、重要な地点名も数カ所取り上げました。

「愛宕山」「物見山」など同名の山がいくつもある場合は、標高の高い順に掲載しています。

以下凡例を示しますが、山名・峠名についてもっと詳しく知りたい方は「徹底研究」の該当回を参照してください。

また、各項目をカバーする国土地理院発行2万5千分の1地形図を挙げておきますので、2万5千分の1地形図および昭文社・山と高原地図23『奥武蔵・秩父』(奥武蔵研究会調査執筆)を見ながら読み進めると、良く分かるでしょう。

誤りを発見したり、疑問点があれば、「問い合わせ」を使ってご指摘いただければ幸いです。

今回は「さ行」です。

(凡例)

見出し

かさやま 笠山(小川町・東秩父村)

本文

比企郡小川町腰越・秩父郡東秩父村白石

第8回「笠山・堂平山」(比企外秩父徹底研究の回数)

2万5千分の1地形図「安戸」

説明文

○○○・・・

それでは、比企・外秩父のディープなワールドに浸ってください。

さ

さいのかみとうげ 塞ノ神峠(長瀞町・寄居町)

秩父郡長瀞町風布・大里郡寄居町風布

第12回「釜伏峠・葉原峠・大平山・金ヶ嶽・金尾山

2万5千分の1地形図「寄居」

「塞神峠」とも表記。ただし、「塞ノ神峠」「塞神峠」とも、読み方は「さいのかみとうげ」である。

「さえのかみとうげ」とも読むが、「塞神峠」を「さいじんとうげ」とは読まない。

長瀞町風布(ふうっぷ)の大鉢形耕地と寄居町風布の扇沢耕地を結ぶ峠。

釜伏峠を経由して延々と延びる外秩父主稜は塞ノ神峠付近から一部を除き平坦な尾根とあり、その間、塞ノ神峠、仙元峠(浅間峠)、葉原峠など長瀞町と寄居町を結ぶ峠が並び、葉原峠北の大平山(おおびらやま)から北東に方向を変え、金尾峠、金尾山をへて、荒川にいたる。

「塞ノ神」とは、集落の入口に祀られ、他の集落からの疫病の侵入を防ぐ神のことである。

この塞ノ神を祀る峠が「塞ノ神峠」である。

実際に、長瀞町風布と寄居町風との境にある峠にも、「塞神」と刻まれた高さ60センチ、幅50センチほどの石碑が石積みの土台の上に立てられている。

ここに、昔は「防ぎ」のワラジが置かれていたという。

ところで、大字名「風布」が長瀞町、寄居町の両方にあることからも分かるように、現在、風布は葉原峠~塞ノ神峠の尾根を境に長瀞町と寄居町に二分されている。

寄居町の風布やその北にある小林はみかんの産地として有名だが、明治22年(1889)から昭和18年(1943)まで、両側の風布とも白鳥村の一部として同じ行政区画内になった。

そのため、学童にとっては、峠を越えて向こう側の学校に通うという事態が生じた。

「風布の小学校は、寄居側の中組耕地にあったため、葉原は葉原峠、蕪木(かぶらぎ)は浅間峠、大鉢形、阿弥陀ヶ谷の子どもたちはこの塞ノ神峠を越えて通学した。そして分教場の課程を終え高等科になると、今度は、天神山城址の麓の白鳥尋常高等小学校まで、寄居側の風布の子供たちが峠を越えて通った。このように塞ノ神峠などは、学童たちの峠道でもあった」(飯野頼治『山村と峠道-山ぐに・秩父を巡る-』(エンタプライズ、1990年)

阿弥陀ヶ谷、蕪木、大鉢形などの耕地の人々は鉢形城落城にともない、この地に移ってきた人々の子孫であった。

「大鉢形」という集落名は、移ってきた人々が鉢形城をしのび、大鉢形と名付けたといわれる。

しかし、地形的には大鉢形は「円すい形の大鉢の中腹の傾斜地に位置し、大鉢の形に似ている」と『ながとろ風土記』(長瀞町教育委員会、1974年)は記している。

その大鉢形をはじめ、阿弥陀ヶ谷、蕪木の3つの集落では、今でも毎年1月16日と8月16日、「回り念仏」と呼ばれる鉢形城の祖先供養の行事を行っている。

1月16日、8月16日の年2回、阿弥陀ヶ谷、蕪木、大鉢形の順に、信者達が3集落の全戸を回り、庭先や小祠の前で大太鼓、小太鼓、鉦を打ち鳴らし、長い数珠を5回まわして念仏を唱え、祖先の霊をなぐさめる。

さくらやま 桜山(東秩父村)

秩父郡東秩父村安戸

第1回「官ノ倉山とその周辺」

2万5千分の1地形図「安戸」

東秩父村安戸の宿(しゅく)の集落から井泉水(いせんすい)と呼ばれる名水の誉れ高い小沢をさかのぼり、小川町小瀬田の小瀬田沼へ越える峠。

官ノ倉山東峰(石尊山)西肩から城山(腰越城址)に延びる尾根上の249.3㍍三角点ピーク(点名は「安戸」)の北にある。

名称の由来となった桜の木が3本植えられていたが、落雷のため焼失してしまい、現存していない。

安戸の宿から桜山を越え、小川町腰越に出る峠道は、同じ尾根上にある山ノ神越え、小瀬田越えとともに、かつて東秩父村安戸と小川町を結ぶ交通の要衝であった。

しかし、東秩父カントリークラブ造成工事により、尾根が切り土され、削平されてしまい、消失した。

現在は広大なゴルフ場造成地跡の草原が残るのみである。

ささやま 笹山(小川町)

比企郡小川町腰越(腰上)

第8回「笠山・堂平山」

2万5千分の1地形図「安戸」

笠山と堂平山の鞍部である「籠山のタル」(平ノ沢の峠)から栗山川支流の平ノ沢右岸に沿って栗山(小川町腰越)に延びる支尾根上の740㍍圏ピーク。

籠山のタル(平ノ沢の峠)からたどると、3つめのピークが笹山。

笹山への尾根上で笹林を過ぎるところがあるが、笹山という山名も、笹の多い山に由来するのだろうか。

現在、笹山山頂は「笹山RCグライダークラブ」というラジコングライダー愛好家のグループが地権者から有償で土地を借り、これも地権者の許可を受け、立ち木を伐採してラジコングライダー滑降場として整備している。

おかげで、山頂からは360度近い眺望が得られ、笠山や堂平山を間近に見る展望台として格好の場所となった。

ただし、ラジコングライダーを飛ばすため、危険があるので、無人機航空法により、同クラブ関係者以外は立入禁止となっている。

笹山に登るためには、事前に同グループに連絡し、許可を得る必要がある

なお、栗山集落から南方に大きく仰がれる笹山だが、笹山の斜面の小字名が悪戸沢(あくとざわ)である。

悪戸沢は、栗山川支流で笹山に突き上げる沢の名称でもある。

この名称が物語るように、悪戸沢は笹山山腹にあたり、急傾斜で岩場の多いところである(内田康男『腰越地名誌』未定稿)。

さだみねとうげ 定峰峠(東秩父村・秩父市)

秩父郡東秩父村白石・秩父市定峰

第10回「新定峰峠・旧定峰峠・大霧山・粥新田峠」

2万5千分の1地形図「安戸」

白石峠から「川木沢ノ頭」(874㍍独標)、「高谷山」(たかがいやま:828㍍独標)をへて、くだりきったところが、車道となっている「定峰峠」である。

ここは、もとは「新定峰峠」と呼ばれていた。

なぜ「新」がつくのかというと、ここは本来の定峰峠ではなかったからだ。

本来の定峰峠は、いまは「旧定峰峠」と呼ばれているずっと北寄りの白石から定峰へ越える峠である。

ところが、1955年に定峰から白石への車道が本来の定峰峠ではなく、それから1.2キロ南に寄った地点を通るようになってから、車道の通る乗っ越しを「新定峰峠」と呼ぶようになり、本来の定峰峠は「旧定峰峠」となった。

そして、いつしか「新定峰峠」から「新」の文字が消え、「定峰峠」として2万5千分の1地形図「安戸」に記載されるようになった。

2万5千分の1地形図「安戸」には、旧定峰峠の表記すらない。

それでは、車道が通る前の新定峰峠(現在の定峰峠)は地元で何と呼ばれていたのだろうか。

白石側・定峰側ともに、いずれも峠を定峰側の小字に因み「マジノタワ」ないし、それが訛った「マジンタ」と呼んでいた。

「マジノタワ」の名は、『高篠村誌』(秩父市高篠公民館、1980年)所収の「高篠村略図」にも、峠附近の小字名として明記されている。

新定峰峠(現在の定峰峠)を通る車道が開通する前の1954年に出版された大石真人『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』(朋文堂、1954年版)所収の「外秩父概念図」でも、新定峰峠(現在の定峰峠)を「マジノタワ」、旧定峰峠を「定峰峠」と正当に記載している。

できれば、もともとの峠名を尊重し、「定峰峠」(マジノタワ)と括弧書きで併記して欲しいものだ。

さねやまのおくのいん サネ山の奥ノ院(小川町)

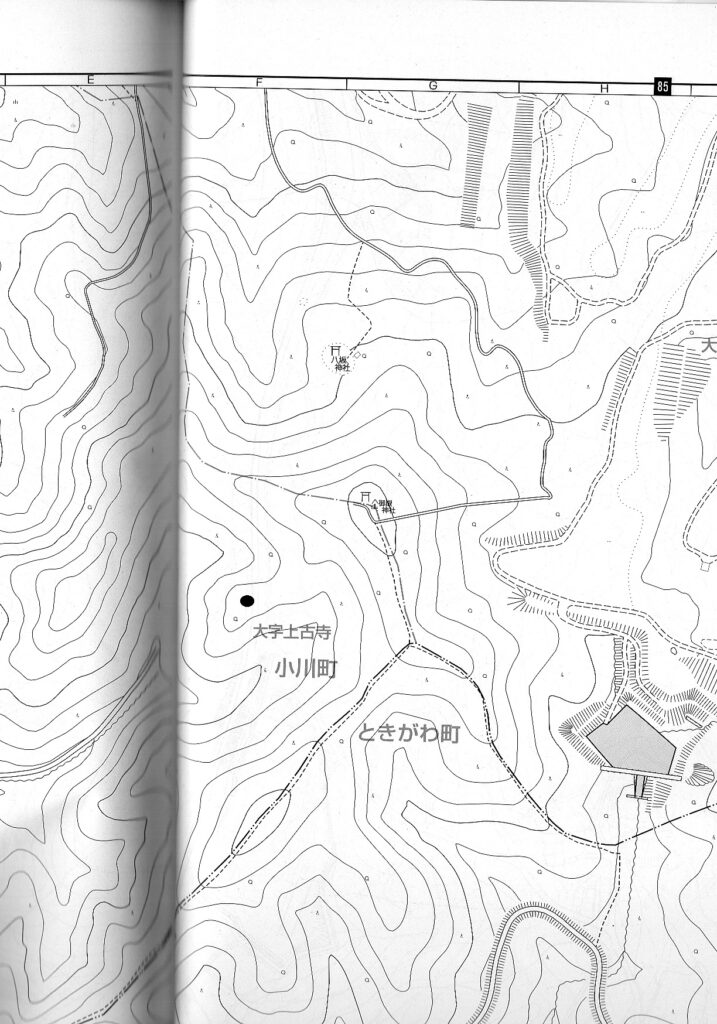

比企郡小川町上古寺

第6回「雷電山・御岳山・大峰とその周辺」

2万5千分の1地形図「武蔵小川」「安戸」

小川町青山上の「御岳山」(297㍍独標)の奥の院的な存在の石祠。

「御岳山のサネ山」ともいう。

御岳山から南西斜面をくだった山腹上の小平地に、コンクリート製の台座のうえに古い石の祠(無銘)がある。

距離的には御岳山からわずかだが、全く踏跡のない山林なので、正確な読図力がないと迷ってしまう。

御岳山は大字青山にあるが、サネ山の奥ノ院は大字上古寺にある。

御嶽神社の例祭は毎年4月18日だが、当日にはかつて上古寺からも参拝に行ったという。

その上古寺からの参拝路が、上古寺の滝ノ入ヤツをさかのぼり、滝ノ入不動をへて、サネ山の奥ノ院に御幣を上げてから御岳山に登るというものであった。

少しアプローチは長いが、上記の上古寺ルート(滝ノ入ルート)を経由して登った方がサネ山の奥ノ院にスムーズにたどり着ける。

ところで、滝ノ入不動は滝ノ入りのオクリにあり、3㍍ほどの滝の岩上に不動尊が祀られている。

昔、僧空海がこの地に来たときに、滝を見てあまりにも見事なので、そのかたわらに自ら不動尊の形をツメで刻み、滝の脇の岩上に創建したと伝えられている。

この不動尊は、もともと滝ノ入の新井家が信仰していたが、開運に霊験があるとされ、一時は近在の多くの信者がいた。

当時は毎月28日になると、20~30人の信者が列をなして不動尊に参詣に向かった。

とくに小川町飯田に信者が多かったので、今でも10月28日は新井家が中心になって飯田から住職を呼び、不動尊まで団子や菓子、果物などを供えにいったという。

「行風峠」の項目で、新田義貞の伝説を紹介したが、峠の上古寺側の滝ノ入の新井家は新田義貞の子孫(あるいは家臣の子孫)とも伝えられている。

さて、滝ノ入不動の先でヤツ二俣になるが、左俣をどんどんつめると、ヤツは右俣のジイガヤツと左俣のバアガヤツ(いずれにも姥捨て伝説がある)に分かれる。

この2つのヤツにはさまれた小尾根の上に「サネ山の奥ノ院」の石祠がある。

(写真)サネ山の奥ノ院(内田康男氏提供)

サネ山の奥ノ院位置図(内田康男氏提供)

さんのくらやま 三ノ倉山(小川町・東秩父村)

比企郡小川町木部・笠原・秩父郡東秩父村安戸

第1回「官ノ倉山とその周辺」

2万5千分の1地形図「安戸」

比企郡小川町飯田では、官ノ倉山を昔、三ノ倉山と呼んでいたという。

「三倉山」の名は、明治期の『武蔵国郡村誌』比企郡飯田村の登場する。

次いで、同じく明治期の『武蔵通志』では、山名を「神倉山(かむのくら)としながらも、「飯田にて三倉山という」としている。

さらに、明治20年(1887)の「飯田村地誌控」は、「比企男衾秩父三郡にまたがり(中略)往昔は三ノ倉山という。三郡境界にして呼称すと言い伝えるなり。今は四隣にてかんの倉と称す」(小川町教育委員会所蔵旧大河村行政文書2)と詳しく記している。

東峰・西峰の総称である官ノ倉山は、男衾・比企・秩父の三郡にまたがることから、昔、とくに飯田村(現在の比企郡小川町飯田)では三ノ倉山と呼んだという。

三ノ倉山の名称由来は分かるにしても、なぜ西峰に隣接している木部や安戸、東峰の山頂が属する笠原ではなく、山頂に隣接していない飯田で「三ノ倉山」と呼ばれたのか、その理由は不詳である。

しかし現在、飯田でも官ノ倉山を三ノ倉山と呼ぶ人は、ほとんどいない。

し

ししいわ 獅子岩(東秩父村)

秩父郡東秩父村白石

第10回「新定峰峠・旧定峰峠・大霧山・粥新田峠」

2万5千分の1地形図「安戸」

定峰峠(新定峰峠・マジノタワ)から登り切った「ゾンゲ山」(701㍍独標)からくだった鞍部東側(右手)の林のなかにある大岩。

ゾンゲ山からくだると分かりにくいが、反対に旧定峰峠からゾンゲ山に向かうと、立派なたてがみのある獅子(ライオン)が寝そべっている姿に酷似している大岩が左手(東秩父村白石側)にあるのがすぐ分かる。

じぞうだけ 地蔵岳(東秩父村坂本・御堂)

秩父郡東秩父村坂本・御堂

第7回「笠山前衛の山々」

2万5千分の1地形図「安戸」

比企の名山・笠山から北に続く尾根のなかに、槻川上流と槻川の支流・萩平川にはさまれた観音山(皆谷)から仙元山(皆谷)につづく尾根がある。

この尾根の北部にある393.2㍍3等三角点ピークは、1980年代後半に私が山麓の坂本や御堂で聞き取りをしたときには無名であった。

ごく一部の方が「三角点」と呼んでいた程度である。

ところが、2000年代になって突然、奥武蔵研究会調査執筆の山と高原地図23『奥武蔵・秩父』において、この山に対し、「地蔵岳」の表記がなされた。

藤本一美氏も、『比企(外秩父)の山々』(私家本、2018年)で「地蔵岳」(三角山)と記している。

藤本氏さえ、地蔵岳の名称を採用しているところから、俄然信憑性が増すのだが、なぜ無名峰に突然「地蔵岳」なる名称が付与されることになったのか、その経緯が定かでない。

比企・外秩父に「岳」の名がつく山は、「金嶽」と「金ヶ嶽」の2例だけである。

まして400㍍弱の何の変哲のない低山に、あえて地蔵岳なる名称を与える必然性があるのだろうか。

古い地誌に「地蔵岳」の名が全く現われないうえ、山頂に地蔵尊の祠等やその跡もない。

それ以上に私の古い聞き取りをふまえると、やはりこの山に地蔵岳の名を与えるのは無理があるのではないか。

残念ながら、藤本氏が亡くなられたので、どのような経緯で地蔵岳の命名がなされたのか、その経緯を知るすべがなくなってしまった。

今後地元(坂本)での再度の聞き取りが必要だが、決定的な証言が得られるまでは、393.2㍍3等三角点峰を地蔵岳とするのは誤りであるとしたい。

しのはとうげ シノハ峠(東秩父村)

秩父郡東秩父村村皆谷・御堂

第7回「笠山前衛の山々」

2万5千分の1地形図「安戸」

笠山の前衛にあたる槻川と萩平川にはさまれた尾根(393.2㍍3等三角点ピークから観音山をへて仙元山にいたる尾根)上の仙元山南の400㍍圏鞍部。

萩平(大字御堂)と新田(大字皆谷)を結ぶ旧道が乗っ越す。

「シノハ」は、新井側の登り口にあたる梅沢家の家号である。

かつては「馬入り」とも呼ばれ、馬二頭が行き来できる六尺幅の立派な峠であった。

しかし、かつては迂回路であった新田~萩平の新道が拡幅舗装されたため、今は通る人もなく、峠の皆谷側は草に埋もれている。

ところで、大石真人氏は新道の乗っ越す峠を「岳ノ平坂」(たけのだいらざか)と表記。

次のように説明を加えている。

「笠山から北走して観音山へつらなる尾根の上の、新田から萩ノ平へ越す峠。峠といっても、すぐ下の萩ノ平奥の人家の見える畑のはしのような明るいところである」(大石真人『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』朋文堂、1960年)

だが、この峠名を萩平で確認することはできなかった。

むしろ、地元(新田・萩平)では、峠近くにある御岳山座生大権現の碑をさす「御嶽様」の呼称が、峠の俗称として広く通用している。

しほうざん 士峰山(小川町)

比企郡小川町上古寺

第9回「慈光寺と都幾山・金嶽・士峰山

2万5千分の1地形図「安戸」

小川町下古寺の古寺鍾乳洞付近から南西に延びる尾根がある。

いずれも槻川の支流である館川と金嶽川にはさまれた尾根は、大字上古寺と大字腰越の境界尾根でもあり、途中で方向を南に変え、小川町・ときがわ町境の「風早山」(平萱の三角点)にいたる長大な尾根である。

この尾根上の289.8㍍4等三角点峰(点名は「西ノ谷」)が士峰山(しほうざん)である。

山麓には士峰山高福寺がある。

高福寺は禅宗臨済宗派、西平の霊山院の末寺で、山号は前記のように士(侍)峰山である。

山麓の寺の山号を山名としていることから分かるように、士峰山高福寺の裏山として密接な関係があり、高福寺から明瞭な道が山頂まで通じている。

ところで、士峰山の山頂には、瓦屋根の木造の堂宇があり、そのなかには高さ1㍍弱の畠山重忠の墓といわれる五輪塔が祀られている。

堂宇の前には2本の石碑があり、そのうち1つには「秩父六郎荘司畠山重忠之墓」と刻まれている。

堂宇のなかの五輪塔は、権現塚ないし六郎荘司塚と呼ばれ、山麓の小久保家により祀られきた。

『氷川の里 上古寺』(氷川神社、1985年)は、「上古寺村村誌」(1886年)の次にような記事を引用している。

「畠山重忠の祖父重広の弟、重遠は、最初秩父郡高山に住んで高山三郎と称した。後当地上古寺に移って小久保晏関入道と称したという。その後元久2年(1205)重忠戦死により重忠三男重慶は、密に重忠の遺髪を携え、重遠をたよって上古寺上古寺の地に至り、丁寧に埋葬し五輪塔を築いて菩提をともらい供養したという。(中略)又一説には重忠の遺髪を携えたのは、重忠の一従者であったともいわれている」(氷川の里上古寺編集委員会編著『氷川の里 上古寺』(氷川神社、1985年)

なお、289.8㍍4等三角点標石は畠山重忠墓の西側にあるが、ヤブのなかに埋もれているので探しづらい。

じゅんれいかいどう 巡礼街道(小川町)

比企郡小川町腰越

第9回「慈光寺と都幾山・金嶽・士峰山

2万5千分の1地形図「安戸」

槻川の支流・館川に沿った腰上(腰越の館・小貝戸・栗山・赤木の4地区を総称して「腰上」と呼ぶ)最奥の集落・赤木に「ショウジバ」という屋号の家がある。

廃屋になっているが、「ショウジバ」の名は「精進場」から転訛したものであろう。

このショウジバが、赤木から霊山院に登る「巡礼街道」という古道の入口である。

昭文社山と高原地図23『奥武蔵・秩父』(2025年版)にも「巡礼道」と表記され、破線路が記されているが、「悪路」との注記がある。

私が歩いた1987年当時は、明瞭な踏跡があり、迷うことなく霊山院に到着したが、今はどうだろうか。

七曲りと呼ばれる急坂を過ぎると、風早山(平萱の三角点:539.4㍍3等三角点)の北を巻き、まもなく林道に出て、慈光七石のひとつである「冠岩」のところで、「ときがわトレッキングコース」に出る。

霊山院まではわずかだ。

巡礼街道は、50年ほど前まで腰上地区と霊山院を結ぶ最短路として利用されていた。

腰上地区は小貝戸を除き、大半が霊山院の檀家であった。

赤木では。毎年8月17日に行われる霊山院のお施餓鬼法要を前に、檀家の人々が巡礼街道とときがわ町大野の七重地区へ超える峠(従来、ハイカーの間では「碑原峠」と誤称されてきたが、実際は無名の峠)からの二手に分かれ、霊山院に向かった。

そこで、お施餓鬼の1ヶ月程前にあたる7月15日に、赤木の集落総出で道の草刈りを行った(戦後は5~6人が当番となって草刈りをした)。

正月4日は年始参りの日で、この日、霊山院の住職が巡礼街道をくだって腰上の檀家を回ったという。

しょうやま 塩山・正山(嵐山町・ときがわ町)

比企郡嵐山町鎌形・比企郡ときがわ町田黒

第4回「仙元丘陵」

2万5千分の1地形図「武蔵小川」

嵐山渓谷をはさんで大平山(おおひらやま)と対峙する164.8㍍4等三角点峰。

同じく嵐山渓谷に近い山でありながら、登山道が整備され、山頂が公園化されて賑わっている大平山とは対照的に、「塩山」(正山)は不遇な山である。

山頂も灌木が茂って展望は得られない地味な山である。

今までの記述でお分かりのように、「塩山」と「正山」の表記が併用されている。

2万5千分の1地形図「武蔵小川」での表記は正山だが、点名は「塩山」など錯綜している。

私の1980年代後半の調査だが、嵐山町鎌形でも、旧玉川村(現・ときがわ町)田黒でも、「しょうやま」と発音。

『新編武蔵風土記稿』比企郡田黒村の条では、「塩山 村の東にあり」と記載。

同じく『武蔵風土記稿』比企郡鎌形村の条でも、「塩山 西方にあり上り四五町」などと、「塩山」の表記が優勢である。

『武蔵国郡村誌』比企郡鎌形村の条は、「塩山 村の西北にあり、嶺上より西は田黒村、東は本村に属す。孤立樹木生せす。字塩沢より上る三町。嶮にして近し」と記す。

このように古い地誌では「塩山」が圧倒している。

登山口にあたる北東集落「塩沢」(嵐山町鎌形」)は「しょうざわ」と発音。

面白いのは、聞き取りの結果、嵐山町・旧玉川村とも「しょうやま」と発音していたが、漢字表記となると、嵐山町側では「塩山」、旧玉川村側では「正山」が圧倒的だった。

また、山頂西側(旧玉川村側)の小字名が「正山」であることも分かった。

気になる「塩山」(正山)の名の由来だが、鏡味完二・鏡味明克『地名の語源』(角川書店、1977年)を読むと、「シオ」には川の曲流部の意味があり、これが塩山(正山)の地形に符合していることが分かった。

つまり、槻川の屈曲部に面した山ということから、「シオヤマ」の名が生まれ、「塩」の字を当てたのではないだろうか。

塩山には、山名の由来をめぐり、いくつかの伝説がある。

最初に、神山弘『ものがたり奥武蔵』(岳(ヌプリ書房、1982年)では、「都幾川、槻川合流点にある武蔵嵐山の塩山(しおやま:原文はルビ)は将軍(征夷大将軍:坂上田村麻呂」が山容秀抜な山名なので、山上に宇佐八幡を祀って守護神とし、またその折、塩の出るのを発見したといわれます」とある。

次に、鎌形付近から眺めると、塩を盛ったように見える。

その山容により、「塩山」と呼ばれるようになった。

だが、これらの山名由来伝説は、槻川の曲流部(嵐山渓谷)に面した山ということから「塩山の漢字表記が生まれ、それに付会した説の域を出ない。

さらに「シオ」の呼び名が「しょう」となまり、それに対し「正」の漢字を与え、それにより、「正山」の表記も生まれたと考えられないだろうか。

もっといえば、これはあくまでも仮説だが、旧玉川村がショウヤマに「正山」と当て字したのは、あくまでも「塩山」の漢字表記にこだわる嵐山町への対抗心だったのかも知れない。

しろいし 白石(ときがわ町)

比企郡ときがわ町田黒

第4回「仙元丘陵」

2万5千分の1地形図「武蔵小川」

仙元丘陵南東部にある224.9㍍3等三角点ピーク。

あくまでも「白石」であり、「白石山」とはいわない。

仙元丘陵の主稜は物見山から仙元山(小川町下里とときがわ町田黒の境)をへて、小倉峠・小倉城址へと続く。

その他、仙元山から玉川カントリークラブに沿って南にくだり、「昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉」に出る尾根がある。

かつて、後者の尾根をくだる途中で東に向かい、白石の三角点(点名は「菅沢」)を踏んで、田黒に出るルートがあった。

しかし、1991年から緑営開発による「玉川スプリングスカントリー倶楽部」(現・玉川カントリークラブ)の造成が始まり、白石は残存樹林として保全されたが、完全にゴルフ場内となり、ハイカーの入れない山となってしまった。

白石の山頂から東に少しくだった付近に白い岩石(「米石:こめいし」と呼ばれる)が露出していた。

このことから「白石」(しろいし)の名が生まれたという。

果たして、現在「米石」は無事だろうか。

しろいしとうげ 白石峠(東秩父村・ときがわ町)

秩父郡東秩父村白石・比企郡ときがわ町大野

第8回「笠山・堂平山」

2万5千分の1地形図「安戸」

東側の剣ノ峰(876㍍独標)、西側の川木沢ノ頭(874㍍独標)との鞍部。

峠は、東秩父村白石とときがわ町大野を結ぶ要衝である。

2万5千分の1地形図「安戸」(2016年2月調製、2016年5月1日発行)にも白石峠の名が表記され、昭文社山と高原地図23『奥武蔵・秩父』(2025年版)をはじめ、ガイドブックや都市地図などにも白石峠の名が明記されている。

もはや当たり前になった白石峠だが、私が1980年代後半に白石で地名の採集を行っていたとき、古老の多くは白石峠を「かわきざわ」「かーぎざわ」などと呼んでいた。

「川木沢」(かわきざわ)は、槻川源流部の総称名である。

「籠山」(かごやま)が大日向沢オクリ一帯の総称名であったように、「川木沢」も槻川源流部一帯の総称名であり、「籠山」が峠名(籠山のタル)に転化したように、「川木沢も峠名に転化したものである。

しかし、のちに比企・外秩父ハイキングコース開拓期に「白石峠」の命名がされて以降、地元呼称の「かわきざわ」「かーぎざわ」は忘れ去られてしまったのである。

せめて「白石峠」(かわきざわ)と括弧書きで併記して欲しいものだ。

しろやま 城山(青山城址・割谷城址:小川町)

比企郡小川町青山・下里

第4回「仙元丘陵」

2万5千分の1地形図「武蔵小川」

2万5千分の1地形図「武蔵小川」で、仙元山の南にある267㍍独標。

小川町指定史跡の青山(下里)城址である。

以下、町田尚夫氏の秀逸な文章を引用しておこう。

「小川仙元山の山頂から南の尾根に入ると、急に人影が途絶える。だらだらと下って行くと、西に青山へ、次いで東に割谷への道を分ける。

登りにかかると稜線は逆S字にぐにゃりと曲がる。地図上でも顕著な捩れ尾根だ。右折して登り着いた267㍍標高点の山頂一帯が青山城跡である。頂上からは多くの支稜が派生し、谷が複雑に入り組んでいる。その地形を巧みに利用して構築された山城だ。順路を進むと先ず三の郭、次いで本郭に至る。ここで南南西に120度向きを変え、やや下ると二の郭となる。各郭の間には土塁や堀切の遺構も多く見られ、城郭研究の資料として評価も高い」(町田尚夫『奥武蔵をたのしむ』さきたま出版会、2004年)

『関八州古戦録』には永禄5年(1562)に「小田原より松山城には上田案礫斎、同上野介朝広を置き、青山、腰越の砦と共に守らしむ」とあることから、戦国時代、松山城の支城であったことが分かる。

城山へは仙元山から尾根通しにたどるほか、山麓の青山、割谷(下里)のいずれからも登路がある。

このうち割谷には「板碑製作遺跡が発見され、国指定史跡となっているが、これに関わった石工集団として考えられるのは、近世以降、下里の石屋で有りながら、同所の田中氏と共に上田氏の菩提寺浄蓮寺の旦那であった」(梅沢太久夫『埼玉の城-127城の歴史と縄張-(改訂版)』まつやま書房、2023年)

口碑によると、青山城(割谷城)は塩山(正山:しょうやま)から石火矢が放たれ、城が焼かれたという。

東山麓の割谷(下里1区)では、「鉄砲場」「金屋敷」「オハヤシ殿ヤツ」「千騎沢」(千木沢:せんぎさわ)など、城址と関連した地名が残っていて、伝説も残されている。

「鉄砲場」は、現在の「し尿処理場」のある付近で、この地から弾丸が見つかったという。

「金屋敷」も、青山城(割谷城)の配下であった鍛冶集団が住んでいた場所であったと伝えられている。

しろやま 城山(安戸城址:東秩父村)

秩父郡東秩父村安戸

第2回「官ノ倉西尾根とその周辺」

2万5千分の1地形図「安戸」

官ノ倉西尾根上の愛宕山(細窪山東のピーク)から南走し、やがて東に方向を変え、入山川に沿って官ノ倉西尾根と対峙する長い尾根の末端にある239㍍独標。

安戸は松山城主・上田氏の本領である「大河原・西ノ入筋」の奥で、安戸耕地の奥である御堂には、上田氏の菩提寺・日蓮宗浄蓮寺がある(梅沢太久夫『埼玉の城-127城の歴史と縄張り-(改訂版)』。

このように安戸は上田氏にとって重要な地でありながら、安戸城址は一の郭を中心とした小規模な形態であり、腰越城や青山城(割谷城)などの複雑な構造に匹敵しえない。

そう考えると、安戸城は腰越城の出城ないし「小屋掛場」であると考えられる。

城跡には城山大権現の碑が建ち、廃城になったあとにも神聖視されたことがうかがわれる。

しろやま 城山(腰越城址:小川町)

比企郡小川町腰越

第1回「官ノ倉山とその周辺」

2万5千分の1地形図「安戸」

官ノ倉山東峰(石尊山)の西肩から南下する尾根は「半島状」に突き出し、小川町から東秩父村に向かう道は、この尾根の南をぐるっと迂回している。

まるで小川町から東秩父村へ入ることを邪魔しているような(言い換えると、安戸を敵の侵入から守るような)半島状の尾根の基部にある216㍍ピークこそ、城山(腰越城址)である。

城山(安戸城址)の解説で、安戸は松山城主・上田氏の本拠地であると述べた。

それだけ重要な安戸への入口を上から監視する位置にある腰越城は、上田氏にとって戦略上きわめて重要な位置にあった。

それだけに複数の郭を配置し、防衛のための堅堀を多用するうえ、同じく防衛に対する備えとして小口を工夫するなど、きわめて複雑な作りをしている見事な遺構が残されている(梅沢太久夫『埼玉の城-127城の歴史と縄張-改訂版)』まつやま書房、2023年)。

城山の南方尾根では、昭和30年頃まで石灰岩の採掘が行われていた。

当時は採掘した石灰岩をケーブルで東秩父村の御堂まで運んでいたが、現在では荒々しい採掘跡の岩峰に当時の名残を残すのみ。

腰越城址は、採石により破壊された南側部分を除き、ほぼ戦国時代の遺構をそのまま残している。

城山へはバス停「木落し」から短時間で達することができるが、官ノ倉東峰(石尊山)から山ノ神越え、ゴルフ場造成跡地になった草原(小瀬田越え、桜山跡)を経てたどるルートを勧めたい。

北から尾根をたどると、2つの堀切を抜け、一の郭のある山頂につく。

樹林のなかで展望は得られないが、往時は南方が開けていたことが想像される。

山頂からは二の郭(小祠が祀られている)を経て、三の郭との間の堀切から木落しにくだる。

この下山路が、かつての大手道であったようだ。

腰越城は、小川町青山の仙元山南方尾根上にある青山城(割谷城)と同様、後北条氏が松山城を攻略し、手に入れたあと、松山城の西の守りとして重要な位置を占めていた。

『新編武蔵風土記稿』比企郡腰越村の条によると、腰越城は松山城主・上田喰礫斎(あんれきさい)の家臣である山田伊賀守家定の居城であったという。

最後に、腰越城の戦略的な位置づけについて、元・小川町文化財保護委員である塚越正佳氏の適切な記述を引用しておきたい、

「この山域は、戦略上よりみると、松山城主上田氏の本拠東秩父谷の入口を守る極めて重要な拠点であり、また後北条氏にとっても川越・松山・鉢形を結ぶ軍事路線の後背地に位置し、裏手を守る重要拠点の1つでもあった。しかも、後北条氏が最も恐れていた慈光寺の山伏たちの動向をさぐる格好の拠点でもあったので、南古寺地区に砦を設け警戒した形跡がある」(広報おがわ№304、1984年1月)。

しょうじいわ 障子岩(東秩父村・小川町)

秩父郡東秩父村奥沢・比企郡小川町木呂子

第2回「官ノ倉西尾根とその周辺」

2万5千分の1地形図「安戸」

官ノ倉西尾根上の「細窪山」(421.2㍍3等三角点)とその西側の秩父郡・比企郡・大里郡三郡の境界ピークとの鞍部にある石灰岩の巨岩。

北側がすっぱり切り落ちていて、素晴らしい展望が得られる。

ずいこうじあと 瑞光寺跡(小川町)

比企郡小川町下里

第5回「遠ノ平山とその周辺」

2万5千分の1地形図「武蔵小川」

小川町下里の名刹・大聖寺(下里観音・子育観音)のある山(観音山)から南西に延びる尾根は、途中、愛宕山をへて、その西にある160㍍圏ピークを最後に、槻川屈曲部に落ち込む。

この最後の150㍍圏ピークについて、大石真人氏は「外秩父概念図」(大石真人『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』朋文堂、1954年版所収)で、「瑞光寺山」と表記。

しかし、地元では「瑞光寺山」の呼称はなく、160㍍圏ピーク南山麓(大字下里字北根ないし字徳寿山)の個人宅にかつて「瑞光寺」のあった跡がある。

瑞光寺は江戸期の『新編武蔵風土記稿』比企郡下里村の条にも「今は荒廃し未だ再建に及ばず」とある。

小川町在住の郷土誌家・内田康男氏からの情報提供でも、「明治初期に廃寺となり」とある。

内田氏によると、瑞光寺の仏像は個人が保存していたが、近年大聖寺に預けたところ、そのなかに慶長年代(1596~1615)の」年号のあるものがあったという。

本寺であった寄居町普光寺の文書によると、「隋光寺」、地元島田家の文書には「隋光寺」あるいは「徳寿山地蔵院瑞光寺」、天台宗本末帳には「瑞光寺」とあるという(内田氏による)。

大石氏が「瑞光寺山」と記載した160㍍圏ピークの山頂に、現在「徳寿山164m」と記された私設の山名表示板が設置されている。

「徳寿山」(とくじゅさん)は160㍍圏ピークを最高点とする南山腹の小字名である。

同時に、かつて山麓にあった瑞光寺の山号でもある(徳寿山瑞光寺)。

ただし、小字名である「徳寿山」を160㍍圏ピークの名称として良いのかどうかには疑問がある。

たしかに、「観音山」「愛宕山」など近くの小字名には山名を兼ねているものもある。

だからといって小字名徳寿山=山名とするのは早計である。

まずは、地元でこの山を本当に徳寿山と呼んでいるかどうかを確認することが先決である。

せ

せきそんさん 石尊山(小川町)

比企郡小川町笠原

第1回「官ノ倉山とその周辺)

2万5千分の1地形図「安戸」

官ノ倉山東峰の通称。

山頂に笠原の信仰の厚い「阿夫利神社」(官ノ倉の石尊様)の祠が祀ってあることによる。

詳細は(ア行)の「官ノ倉山」を参照されたい。

せきそんさん 石尊山(寄居町)

大里郡寄居町三品

第2回「官ノ倉西尾根とその周辺)

2万5千分の1地形図「寄居」

官ノ倉西尾根の西端にある277㍍独標。別名は「高山」。

寄居町三品の鎮守「白鬚神社」(「畠山重忠の乗り上げ石」で有名)の奥にある山。

正式名称は「高山」(たかやま)だが、山頂に石尊神社の奥社が祀られているため、通称「石尊山」あるいは「高山石尊山」と呼ばれる。

詳細は(タ行)の「高山」を参照されたい。

せんげんとうげ 仙元峠(浅間峠:長瀞町・寄居町)

秩父郡長瀞町風布・大里郡寄居町風布

第12回「釜伏峠・葉原峠・大平山・金ヶ嶽・金尾山」

2万5千分の1地形図「寄居」

長瀞町風布の植平(うえびら)耕地から寄居町風布の扇沢耕地へ越える峠。

「浅間峠」とも表記される。

塞ノ神峠から北に仙元峠、葉原峠、大平山(おおびらやま)にいたる尾根は、釜伏峠より尾根続きであり、長瀞町と寄居町との境界尾根である。

二本木峠~登谷山~釜伏峠への起伏のある尾根とは違い、塞ノ神峠から北の尾根は、ほとんど平坦ともいえるようなゆるい尾根であり、500㍍圏の快適な尾根散策が楽しめる。

途中、塞ノ神峠道、仙元峠道、葉原峠道などが頻繁に横切るように、この尾根は長瀞町の風布や井戸と寄居町の風布を結ぶ生活の道が通っていた。

仙元峠は、峠北の505㍍独標と南の塞ノ神峠のほぼ中間に位置する450㍍圏の鞍部である。

峠には、峠名の由来となった浅間神社(仙元さま)の社殿が建っている。

ひなびた峠にしては立派な浅間神社の社殿の裏には、「仙元宮」と刻まれた石碑があり、慶応2年(1866)11月建立の古い碑である。

先にも書いたが、仙元峠道は長瀞町風布の蕪木や植平などの耕地と寄居町風布の扇沢耕地を結ぶ生活の道であり、峠の東西風布の住民にとっては不可欠の交流の道であった。

4月上旬にはカタクリの咲く峠は、かつて秩父困民党のなかでも最強の軍団として活躍した風布組の農民が超え、白鳥尋常小学校へ通学するために扇沢の学童たちが超えた峠である。

仙元峠を越えると、長瀞側の蕪木の耕地。

ここは、大野苗吉(大鉢形耕地出身)とともに風布組の蜂起を組織した指導者のひとり、大野福次郎が育ったところだ。

せんげんやま 仙元山(浅間山・東秩父村)

秩父郡東秩父村皆谷

第7回「笠山前衛の山々」

2万5千分の1地形図「安戸」

槻川上流と萩平川にはさまれた尾根上の一峰。

「浅間山」とも表記。

この尾根は笠山前衛の尾根のなかでも変化に富み、しかもまとまった尾根歩きのできる貴重な山域であったが、観音山が採石のために消滅し、登山価値を失ったしまった。

観音山の南にある465㍍独標が仙元山である。

皆谷側の新田(あらた)、御堂側の萩平ともに、「せんげんやま」と呼称。

山頂には浅間神社の木製の小祠が祀られている。

ところが、この山は1980年代後半まで「薬師山」と誤称されてきた。

薬師山の表記が採用された最初は、戦前の岩根常太郎氏のガイド記事(ハイキング・ペン・クラブ著『奥武蔵(増訂版)』登山とスキー社、1940年)である。

その後、大石真人氏監修の「外秩父概念図」(大石真人『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』朋文堂、1954年版所収)、同氏の「奥武蔵辞典-山名編-」(大石真人『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』朋文堂、1960年版所収)で踏襲。

ちなみに、1960年の「奥武蔵小辞典-山名編-」で、大石氏は「薬師山」について、「東秩父村の中央観音山と岳ノ平坂の間にある。頂上に薬師があるかどうかは未調査」としている。

これら先駆者の誤りが、奥武蔵研究会調査執筆の昭文社山と高原地図23『奥武蔵・秩父』にも引き継がれ、1980年代末にいたり、ようやく仙元山に訂正された。

それでは、なぜ地元呼称でもない薬師山の名称が長く引き継がれてきたのだろうか。

罪作りな犯人こそ、『武蔵通志』の「薬師嶽 皆谷の東」というごく簡単な記述である。

この記述にしたがい十分な地元での聞き取りをしないまま、皆谷の東にある仙元山の名称を薬師山として、50年近く引き継いできたのである。

ところが、『新編武蔵風土記稿』秩父郡皆谷村の条に、「浅間山 村の東にあたり、字藤山にある」との的確な記載があったのである。

薬師山という誤称を採用した先駆者やそれを継承した方々は、『風土記稿』の「浅間山」の記事を見ていなかったのだろうか。

せんげんやま 浅間山(寄居町)

大里郡寄居町西ノ入

第2回「官ノ倉西尾根とその周辺」

2万5千分の1地形図「安戸」「寄居」

官ノ倉西尾根の「君八山」(勲八山:くんぽちやま:359㍍独標)を過ぎたあたりから、右手の採石場の先に突然、乳首状の山が現われる。

その乳首に酷似したユニークな山容に誰もが息を飲むのは必至である。

そして、山名を知りたがるだろう。

この山こそ、官ノ倉西尾根から北東に派生する支尾根上の322㍍独標であり、浅間山(仙元山)である。

釣鐘状の山体の上にちょこんと乳首が乗ったように見える山容は、乳首山の別称で有名な比企・外秩父随一の名山・笠山以上に乳首山の名にふさわしい。

浅間山の山麓で、この山の名を採集した結果、山麓の山居(さんきょ)集落(寄居町西ノ入)でこそ「乳首山」等の別名を採集できなかったが、むしろ離れた寄居駅の陸橋から眺めると、びっくりするほど乳首状に見えるという(藤本一美氏のご教示)情報を得た。

私も鐘撞堂山へのハイキングの帰りに、寄居町の北部で遠くに見える見事な乳首状の浅間山を指し、「乳首山」の愛称はないかと聞き取りしたところ、寄居町の北部や花園町(現在は深谷市)で「おっぱい山」の愛称が使われていることを確認した(「乳首山」の愛称はなし)。

それにしても、これほど見事な乳首状の山容の山が、私が歩いた当時(1985~86年頃)、不遇のヤブ山であったというのが信じられなかった。

そこで、浅間山の麓にある臨済宗・明善寺(寄居町西ノ入の山居地区)を訪ねてみた。

最初に明善寺から寄居町西ノ入りの平倉地区に抜ける鞍部から直接、浅間山に登ってみた。

当時、官ノ倉西尾根の主稜から浅間山への枝尾根は、ブッシュがひどく、とても歩けたものではなかった。

ブッシュがうるさいながらも、か細い踏跡を忠実に登り、山頂に着いたが、展望のない何の変哲もない頂上だった。

ただし、木立のなかに建立されている浅間神社の社殿は小さいながら、しっかりとつくられており、何と扉は新しいスチール製だった。

誰も登らないような不遇な山の山頂の小さな社殿に一体誰が真新しい扉をつけたのだろうか。

その一方で、慶応元年(1865)の銘を刻む古い鐘は、往時の信仰を偲ばせるものだった。

再度、明善寺に戻ると、ちょうど寺は屋根の改修中だった。

明善寺といえば、秩父困民党の甲大隊長・新井周三郎が捕虜にしていた県警巡査・青木与一に切りつけられ、瀕死の重傷を負ったあとにかくまわれた寺である。

周三郎は西ノ入の出身で、幼児、明善寺に通って和尚に読み書きを習った。

当時から非凡な逸材であったという。

その後、単身で東京に出て学び、教員の資格を取得。

上州鬼石の浄法寺小学校に赴任した。やがて、秩父事件の波に巻き込まれていく。

明善寺に逃れた周三郎を、密告を受けた警官隊が取り巻いたが、東京の逸見道場で取得した剣のわざに皆恐れをなし、誰ひとりとして踏み込めなかった。

周三郎は、かつての御師の説得で、ようやく折れて投降したと伝えられている。

彼は秩父事件の半年後の明治18年(1885)5月17日、22歳の若さで熊谷監獄の絞首台の露と消えた。

浅間山は明善寺と関係はないのだろうか。

あるいは神仏分離以前には、明善寺の奥ノ院的な存在では無かったのか。

こんな疑問を抱きつつ、山居地区から振り返って望む浅間山を見て驚いた。

地元の山居(大字西ノ入)からは乳首状の突起が消え、均整のとれた富士形に見えるではないか。

しかも山居には浅間山と明善寺との関係を物語る次のような伝説が伝えられていた。

明善寺の改組となった僧は駿河の国の出身だが、ある日、山居の地を訪ね、正面に仰ぐ富士型の山(=浅間山)を見て、故郷から眺める富士山を思い出し、この地に明善寺を建立したという。

住職は、かつては修行のために、毎日、浅間山に登っていた。

浅間山も、山麓の平倉や山居、大内沢などに住む明善寺の檀家の人々が信仰していたという。

そして以前の屋根瓦が取り払われ、立派な銅屋根への張り替えが終わった寺で、本堂左手の釈迦堂の扉を見て驚いた。

それは先に見た浅間山山頂の浅間神社の新しい扉と同一のもの(スチール製)であったからである。

幸い、改修に立ち会っていた檀家の方がおられたので、聞いてみると、明善寺は寄居町西ノ入や東秩父村大内沢の檀家の人々がお金を出し合って管理しているという。

浅間神社の扉を改修したのも明善寺の檀家の方々だったのである。

明善寺と浅間山とのつながりは、寺が無住になった今でもきちんと生きていたのである。

私は1986年以降、40年近く浅間山を訪れていないが、1989年に明善寺の檀家が浅間神社の傍らに「摩利支天」と刻字された青石の碑(明治35年4月)、「せんげん様」(浅間様)の碑を遷座したという。

さらに、山頂に寄居町二級基準点が新たに設置されているという。

また、大内沢から送電線巡視路を使い官ノ倉西尾根に出、枝尾根を浅間山に向かう踏跡も、猪ノ倉・仙元名水から山頂に登る道とともによく歩かれているという。

最後に、最近ハイカーの間では、浅間山は「西ノ入仙元山」と呼ばれているようだ。

しかし、浅間山にも秩父鉱業(株)寄居鉱山所の採掘が迫っている。

浅間山すぐ南の沢沿いの車道が、採掘現場の北限である。

採掘期間は2028年3月までだが、採掘許可が更新され、2028年4月以降も採掘が認められ場合、沢を越え、浅間山が採掘の対象になる恐れが十分ある。

何とかこのユニークな山容の山を守りたいのだが、大企業の利潤追求の前には無力なのだろうか。

せんげんやま 仙元山(小川町)

比企郡小川町青山

第4回「仙元丘陵」

2万5千分の1地形図「武蔵小川」

小川町青山の東にある298.2㍍2等三角点峰(点名は「青山」)。

2万5千分の1地形図「武蔵小川」にも「仙元山」の名が明記され、古い地誌にも記されている文字通り小川町青山を代表する名山である。

『武蔵国郡村誌』比企郡青山村の条は、「仙元山 高さ周囲不詳。村の東方にあり、嶺上より二分し、東は下里村、西は本村に属す。孤立にして樹木疎立す。村の北方より上る十町」と記す。

『武蔵通志』で「浅間山 同村(注:青山村)の東」とわずかに言及しているのも、仙元山のことである。

仙元丘陵には、本山以外にも物見山(286㍍独標)東に同じ名の仙元山がある。

2つの仙元山を区別するために、それぞれが位置する大字の名を冠して「青山仙元山」「下里仙元山」と便宜的に区別する人もいる。

1993年に小川町が5億円の資金を投じ、仙元山東中腹に「仙元山見晴らしの丘公園」を建設。

公園は、その名のとおり、小川町の中心部をはじめ赤城、榛名などの北関東の山々、さらに比企の名峰・笠山などを一望できる360度の眺望を誇る展望台となった。

見晴らしの丘公園は、全長203㍍と埼玉県で第2位の長さの「ローラー滑り台」をメイン施設とし、東屋やトイレ、観光休憩所、駐車場などを備え、公園から仙元山山頂まで遊歩道が延びる。

それまでは笠山や大霧山、官ノ倉山などの陰に隠れ、ヤブ山好きがわずかに訪れる程度の地味な存在だった山が一変。

過剰なほどの指導標と良く整備された遊歩道の山となった。

仙元山への登路も、従来の北山麓・天満宮から直線的に登る道から、見晴らしの丘公園から遊歩道を登るコースが主流になった。

見晴らしの丘公園から仙元山山頂まで約30分の良く整備されたルートである。

見晴らしの丘公園から遊歩道を山頂に向け登ると、以前からの天満宮からの道に合流する。

ここで指導標にしたがい左(南)に行くと、展望台を経て山頂に達するが、天満宮への道を少したどり、西に分かれる急坂を登ると、小平地に出る。

ここが仙元山の名の由来になった冨士浅間信仰の対象である浅間社のあった場所である。

さらに、ずらっと並んだ緑泥片岩の庚申塔が目を引く。

これが小川町指定史跡の「青山の百庚申」である。

万延元年(1860)は富士山御縁年の年にあたり、同年12月にこの地に冨士講の一集団である「丸三講」により「庚申大神」(親庚申)の碑が建てられた。

そのほか同年のものと思われる「庚申碑」が丸三講の講員により百基以上建てられた。

建立者は小川町以外に東秩父村、ときがわ町、熊谷市など広範囲に及んでいる。

万延元年(1860)12月、山麓にある円城寺入口に浅間大神宮と百庚申礼道の道標を兼ねた石碑も建立。

これ以降、地元青山下分の人々だけでなく、丸三講の多数の人々が登山し、浅間神社・百庚申を拝礼した(以上は、『青山二区の郷土誌』青山二区ふれあい、いきいきサロン、2024年3月)による。

百庚申の隣には、青山村の浅間講が信仰した浅間神社跡の石積みが残されている。

浅間神社は、明治41年(1908)に青山村の鎮守である氷川神社に合祀されたが、それまでは毎年4月の例祭は大いに賑わったという。

このように、仙元山の山名由来は、山頂の北にくだった百庚申隣に昔あった浅間神社に由来する。

そのため、仙元山山頂には浅間信仰の名残は存在しない。

さらに元禄8年(1695)の書類に、円城寺が富士山に浅間社の宮を新造したとあることから、仙元山はもともと富士山と呼ばれており、当時から浅間社が祀られていたことが分かる。

また、明治初年の地租改正の際に、仙元山付近の小字名を「浅間山」に変更。

そのため、小字名は「浅間山」、山名は「仙元山」という状態が現在まで続いているという(『青山二区の郷土誌』青山二区ふれあい、いきいきサロン、2024年より)。

せんげんやま 仙元山(小川町・ときがわ町)

比企郡小川町下里・比企郡ときがわ町田黒

第4回「仙元丘陵」

2万5千分の1地形図「武蔵小川」

仙元丘陵の東部。

物見山(286㍍独標)の東にある鋭峰。

古い玉川村(現・ときがわ町)役場発行の1万分の1地形図によると、標高270.8㍍。

山頂は小川町下里とときがわ町田黒の境界である。

仙元丘陵は、仙元山から東に嵐山町とときがわ町の境界尾根を小倉峠~小倉城址へとたどるコースと、南に玉川カントリークラブに沿って、「昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉」にくだるコースに分かれる。

後者のコースの途中から東に分かれ、白石(しろいし)→道元平(どうげんびら)とたどるコースが玉川スプリングスカントリー倶楽部(現・玉川カントリークラブ)建設により、廃止になってしまったのは残念。

北側の小川町下里から眺めると、ぼってりした物見山の右手に一際目立つ鋭峰を突き上げた仙元山は、その山容だけからも、神聖視されたことが想像される。

名称が、仙元丘陵のスタートの山である青山の仙元山と同じ名称なので、混乱を避けるため、298.9㍍のある2等三角点峰を「青山仙元山」、下里と田黒境界の仙元山を、「下里仙元山」あるいは「大日仙元山」と便宜的に呼ぶこともある。

「青山仙元山」は、その名の由来になった浅間神社が山頂になく、北側に少し離れた「百庚申」のある小平地にかつて存在していた(現在は青山の鎮守・氷川神社へ遷座)。

これに対し、「下里仙元山」の狭い山頂は、浅間信仰を物語る明治19年(1886)12月吉日建立の「仙元大日神」の大きな石碑をはじめ、小御嶽社の石碑、庚申塔、石灯籠などにより埋めつくされている。

それにしても、樹林に覆われた狭い山頂に、多くの石碑が無秩序に立ち、それに雑草が巻き付いている現況には寂しさを禁じ得ない。

下里での聞き取り(1989年)によると、下里1区かに浅間講の先達がいたことから、この地に浅間様や小御嶽神社を勧請して祀ったという。

浅間講の範囲は下里だけではなく、山を越えたたまがわ村(現・ときがわ町)にも及んだ。

戦前は武運長久の神として特に「出征兵士」とその家族の信仰が厚く、出征兵士の家族のなかには、夫や息子の無事を祈って、仙元山にお百度を踏んだ人もいたという。

例祭は4月17日。

下里1区は5つの組に分かれていて、各組の当番の家で団子をつくって、割谷の千木沢沿いの道から登ったり、東坂下から小倉峠をへて登り、山頂で田黒の人々と合流した。

例祭(4月17日)のときには、下里から割谷奥の千木沢沿いの道、さらに東坂下から登る人たちがそれぞれ登り、山頂で田黒の人々と会い、山頂で団子を配るなど盛大な祭りを執り行った。

しかし、その浅間信仰も1060年半ばを最後に途絶え、山頂は荒れるに任せている。

そ

ぞんげやま ゾンゲ山(東秩父村・秩父市)

秩父郡東秩父村白石・秩父市定峰

第10回「新定峰峠・旧定峰峠・大霧山・粥新田峠

2万5千分の1地形図「安戸」

現在は定峰峠と呼ばれる新定峰峠(マジノタワ)から旧定峰峠方面に向け急登を喘ぎ登った先にある大きな山容の701㍍独標。

『新編武蔵風土記稿』秩父郡白石村の条にも、「ゾンゲ山 村の西にある」と記されている。

だが、古くからの呼称が登山地図類に記載されていないのはなぜなのか。

「ゾンゲ」は、西側の定峰側の小字名である(高篠村誌編集委員会編『高篠村誌』秩父市高篠公民館、1980年所収の「高篠村略図」を参照)。

ところが、大石真人氏は、「外秩父概念図」(大石真人『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』朋文堂、1954年版所収)で、701㍍独標を「ゾンゲ山」でなく「岩久保」と記載。

大石氏は『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』(朋文堂、1960年版)所収の「奥武蔵辞典ー山名編-」でも、「岩久保(698㍍ 旧定峰峠と新定峰峠の間にあるヤブ山。山頂に道はない」としている。

「岩久保」(698㍍)=「ゾンゲ山」(701㍍)であることは明らかである。

藤本一美氏も、大石氏の採集した「岩久保」の名を701㍍独標の山名としている(藤本一美『比企(外秩父)の山々』(私家版、2018年)。

しかし、「岩久保」は前記の「高篠村略図」によると、マジノタワ(現在の定峰峠=新定峰峠)から白石峠(カワキザワ)に寄った付近、つまり高谷山南西面付近の小字名であり、ゾンゲ山と位置が離れすぎている。

ゾンゲ山は、定峰側の小字名「ゾンゲ」が山名に転化したものであるが、そもそも「ゾンゲ」なる変わった名はどのような意味なのだろうか。

そこで、いつも参照している鏡味完二・鏡味明克『地名の語源』(角川書店、1977年)に「ソギ=傾斜地」とあるのを発見した。

ソギはソゲとも関連あると指摘されている。

ここから推測すると、急傾斜地を意味する「ソギ」が「ソゲ」へ、さらに「ソンゲ」が「ゾンゲ」へと転訛したのではないだろうか。

つまり、「ゾンゲ山」は急傾斜の山」「急傾斜地のある山」という意味ではないだろうか。

コメント