はじめに

秩父市白久の奥に3つのピークをつらね、高々と聳える熊倉山(くまくらやま)(1426.5㍍3等三角点:点名「蟬(せみ)」)は、1,500㍍に満たない山ながら、限りない魅力を秘めた山である。

熊倉山は、奥武蔵・秩父の山のなかでも、最期に紹介された山であった。

戦前この山を最初に紹介した大石真人氏の言葉を借りると、「奥武蔵西辺の秘峯」である。

都県界尾根上の酉谷山(天目山・黒ドッケ・大黒)から小黒をへて延々と北東に延びる尾根上にある熊倉山は、酉谷山から縦走しようとすると3時間以上を要する。

しかも、熊倉山から北東に城山(熊倉城址)に延びる小幡尾根(おばたおね)は東側の寺沢、西側の谷津川本谷といういずれも険しい沢の源頭に挟まれた尾根で、岩場のある痩せ尾根の急坂は決して一般向きとはいえない。

熊倉山から北西に聖岩をへて三峰口まで延びる聖尾根(ひじりおね)は、小幡尾根以上の難路だ。

急な尾根にザイルがないと登降が困難な岩場が複数現われ、踏跡が不明瞭なところもあるなど、一般の登山者は決して立ち入るべきではないコースである。

しかも三峰口から山頂までの標高差は1,100㍍近くに及ぶ。

かつて白久から熊倉山への登山路として人気を博していた七ツ滝コースは、1980年頃、七ツ滝の右岸を直線的に登ったあと、その先の岩壁(金山御殿)をトラバースする道が大きく崩落し、それ以降現在にいたるまで登山禁止措置がとられ、完全に廃道化した。

それ以降もっとも多くの登山者に親しまれていた谷津川林道も、2011年に複数の崩落が起こり、こちらもそれ以降登山禁止となった。

今残っている登山路は、先の小幡尾根を登る「城山コース」と笹平から寺沢沿いにくだる「日野コース」の2コースのみだが、かろうじて「日野コース」が冬期以外なら安全なコースとして推奨できるのみだ。

そんな近寄りがたい山・熊倉山の山頂近くの原生林にある岩の間からこぼれる滴(しずく)が源流となって熊倉山の北に注ぎ、約4キロにわたり流れ、白久駅の近くで荒川に注ぐ沢が「谷津川本谷」である。

ちなみに三峰を連ね(中央が熊倉山三角点)「三ツ紋」(ミツモン)とも総称される熊倉山直下の黒々とした原生林こそ先にも述べたように谷津川本谷の源流であるが、この原生林は「千古斧鉞の入らざるヨキ入ラズの原生林地帯である。その昔、この辺一帯を飛び回ったヨキと言われた漁師が、ここだけは入れなかったという」ことから「ヨキ入ラズ」と呼ばれた地である(大石真人「熊倉林道」『山と高原』29号(1941年9月)。

沢の源頭である「ヨキ入ラズ」の原生林をつめて熊倉山頂に達する谷津川本谷の完全溯行は、実は尾根コースの「熊倉林道」(谷津川林道)よりも先に、「熊倉渓谷」として、大石氏により熊倉山登頂コースとして初めて紹介された(ハイキング・ペン・クラブ著『奥武蔵(増訂版)』登山とスキー社、1940年)。

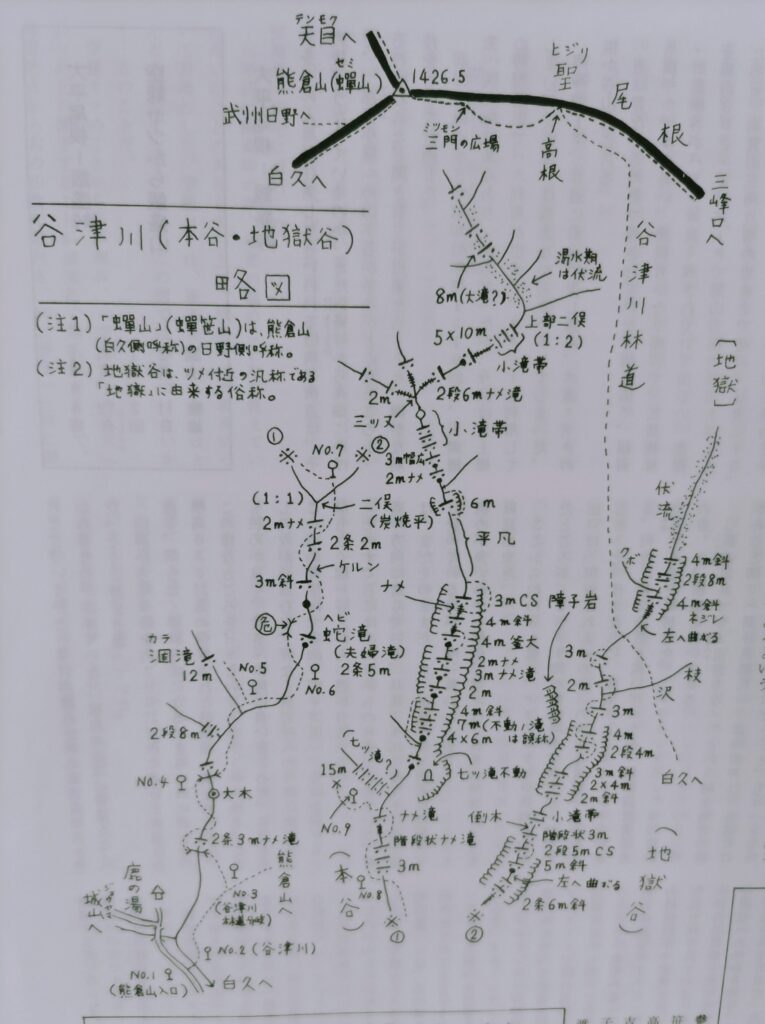

谷津川本谷・地獄谷溯行図(1989年10月)

秩父鉄道の白久駅からスタートし、谷津川林道と別れ、谷津川の溯行を始め、途中蛇滝(夫婦滝)などの滝を登りながら、支流である「地獄谷」(障子岩沢)を右に分け、やがて左から7段約50㍍という「七ツ滝」をもって、支流の七滝沢が合流する。

七ツ滝出合先の本谷右の岩穴手前に「不動尊」が祀られている。

七ツ滝以上に素晴らしいのは、本谷の奥にある約7㍍の滝である。

最近の溯行記録では、前後のナメ滝をあわせ、3段15㍍とする記録が多いが、これが通称「不動滝」(不動ノ滝、不動の滝」であり、この滝から谷津川本谷は核心部のゴルジュが始まる。

(地図)2万5千分の1地形図「三峰」「武蔵日原」「秩父」、山と高原地図23『奥武蔵・秩父』昭文社(2025年版)

谷津川本谷溯行

谷津川本谷は、このゴルジュからが本格的な沢歩きとなる。

通称「不動滝」から始まり、大きな岩のはさまったチョックストーン滝(約3㍍)を右から巻くと、ゴルジュは終わる。

その後平凡な流れとなり、6㍍ほどの滝を右から巻くと小さな滝が連続する小瀑帯となる。

小瀑帯が終わったところが三ツ俣である。

本流である右俣を行くと、2段6メートルのナメ滝を含め、いくつかの滝を過ぎ、上部二俣となる。

ここで本流は直角に左に曲がる左俣であるが、ほとんど伏流となる。

むしろ右俣の方が、水量が多いくらいだ。

伏流に近い左俣を行くと、沢の傾斜がにわかにきつくなり、源頭の近いことを想像させる。

そのなか、約8㍍の滝が現われる。これが大石氏のいう「大滝」であろうか。

水量が少なく、ときには涸滝であるのが残念である。

私は、最初は大滝の下まで行き、その先は凄まじい急なガレ場となるので、先の上部二俣まで戻り、右俣を溯行。途中からガレ場に逃れ、灌木を頼りにガレ場の急登を続けて、谷津川林道に出、白久駅に戻った。

2回目は大滝を巻き、その後極度に急なガレ場を登ろうとしたが、滑落の危険を感じたので、右の灌木の生えたガレ場に逃げ、やはり灌木につかまりながら、急峻なガレ場を約45分ほど登り、熊倉山頂近くの「高根」に出て、約10分ほどで熊倉山頂に達した。

3回目は、地獄谷出合から、今度は地獄谷に入った。

地獄谷(源頭部の総称名「地獄」にちなむ沢名)は、小粒な沢だが、滝また滝という息もつかせぬ滝との応接が楽しめる沢で、上部を横切る谷津川林道まで約1時間30分程度だが、巻くことのできない滝の直登のスリルなど、充実した沢登りが楽しめる。

谷津川林道出合より上流にもいくつもの滝があり、それらを登ったあと、再度谷津川林道出合に戻れば、楽しみは倍増するだろう。

ただし、谷津川林道の荒廃による登山禁止により、地獄谷を溯行して林道に出ても、白久までの道が荒れているので、帰路が難渋することになったのが残念だ。

私も3回にわたって谷津川本谷や支流の地獄谷を溯行したが、それ以上の執念をもって谷津川本谷の溯行にチャレンジしたのが、パイオニアである大石真人氏である。

大石氏は若き日の谷津川本谷や地獄谷へのチャレンジを次のように振り返っている。

「馬鹿げたことといえば、谷津川を完全溯行するためにコマ切れで5回遡ってやっと始めから終わりまでわかったこともそうだ。第1回は不動の滝の右岸にとりついたので、どんどん追い上げられ、白カケの左を登って笹の平付近へ出た。そして熊倉山頂の肩から寺沢に降り、2回目にはおなじく不動の滝の左岸を巻こうとしたところ、30㍍ほどの高さからうっかりしてリュックサックをとりおとしてしまったので気がさして、金談尾根を登って山頂へ出てしまった。次には不動の滝の悪場を登ったのはよいが、大滝の手前の二俣で時間がなくなり、そのまま熊倉林道を戻り、次は熊倉林道を登って不動の滝の上に出て、大滝から源頭をきわめ次には障子岩沢をやるなど、いま考えるとよくあれほどというほどしつっこくやったものだ。しかも続いてやったのではなく、足かけ4年位ついやしてやっているのだから、相当の執心ぶりである」(大石真人「私の奥武蔵の沢歩き」奥武蔵研究会会報『奥武蔵』49号、1956年5月)

さて谷津川本谷は、大石氏をパイオニアとして、それ以降、数多くの文献で紹介されてきた。

私も溯行の前後にできるだけ白久や日野で滝名や沢名、地名などについて聞き取りを行い、先行踏査研究の誤りを訂正してきた。

しかし、今でも訂正されない誤りが、谷津川本谷の核心部であるゴルジュの始まりである通称「不動滝」(不動ノ滝、不動の滝)である。

大石氏以来、最新の2025年版の山と高原地図『奥武蔵・秩父』(昭文社)にいたるまで、相変わらず「不動滝」の呼称を採用している。

しかし、この滝は地元(白久)では全くの無名の滝であり、本当の不動滝は別の滝であることが、既に1989年に判明していた。

そこで以下、谷津川本谷の不動滝について聞き取りを踏まえて誤りを正すとともに、「七ツ滝不動尊」の例祭、「蟬山(蟬笹山)」なる山名について、そして「小幡尾根」の名称由来など、熊倉山に関するトピックをまとめて紹介したい。

通称「不動滝」は地元では無名の滝だった

以下、記述が前段と若干重複することをお許し願いたい。

谷津川林道から別れ、かつての谷津川本谷に忠実に沿った「七ツ滝コース」の跡を歩く。

谷津川本谷の水線を忠実に溯行するよりも大幅に時間が節約できるが、「蛇滝」(夫婦滝)右岸の巻き道桟道が傷んでいたり、何度となく徒渉を繰り返すので、最初からワラジか渓流シューズを履いた方が無難だ。

2万5千分の1地形図「三峰」に滝記号のある支流の「涸滝」(からだき)は落差12㍍の美しい滝。

だが、滝の直下に「大肌小屋」なる粗末なあずま屋が建てられ、「乙女の滝」なる標識まであるのに唖然とする。

登山禁止区域だけに、荒川村当局(当時)が設置したとは考えられず、篤志家が個人的に造ったもののようだ。

それにしても、「涸滝」という地元呼称を無視して、勝手な滝名をでっち上げたり、「大肌」なる誤った尾根名を使った小屋名を命名するなど、常識以前の問題である(現在、小屋は潰れてしまったもよう)。

まもなく支流の「地獄谷」(障子岩沢)が右から注ぎ込む。

地獄谷の右岸に高く聳える岩壁が「障子岩」だが、白久では「屏風岩」とも呼ばれている。

本谷を登ると、今度はすぐに左(右岸)の支流に懸かる「七ツ滝」が現われる。

垂直に近い壁に懸かる滝は、通説では7段50㍍ともいわれるが、下からは5段15㍍ほどしかみえない。

滝は水量に乏しく岩盤を縫うよう落ちる心細い流れで見栄はしない。

もう少し水量のある時であれば、白糸の滝のような美しい流れとなって、より満足度が高くなるだろう。

大石氏は「七ツ滝はその手前(引用者注:通称「不動滝」手前)右岸から落ちる細長い滝で、之も十米程の滝を七ツ程連続して懸け」と表現されている(大石真人「熊倉林道」『山と高原』29号、1941年9月)。

七ツ滝付近の渓谷は小広い河原になっているので、この先の本格的な溯行に供え十分な休憩をとるには格好の場所だ。

この付近から谷津川の奥には木の間ごしに通称「不動滝」の堂々たる姿が奥に眺められ、七ツ滝以上に目をひくだろう。

なお、本谷左岸(右手)奥の岩場には不動尊が祀られ、さらにその少し上流にもやや小さな不動尊が祀られている。

そして、本谷はいよいよ核心部であるゴルジュの入口である堂々たる7メートル滝(通称・不動滝)にさしかかる。

通称不動滝の形状については、私の溯行図では7㍍としたが、野口冬人氏は2段35㍍(奥武蔵研究会著『奥武蔵の山』朋文堂、1959年)、あるネットの溯行記録では2段25㍍、ネットの「滝ペディア」では段瀑25㍍など、まちまちである。

ネットの記録では7㍍滝前後の上下のナメ滝を含め段瀑としているようだ。

ともあれ、「不動滝」の名は最初の紹介者である大石氏の記録以降、現在まで継続され、最新の2025年版山と高原地図23『奥武蔵・秩父』昭文社でも、「不動滝」と記載されている。

しかし、この滝は実は地元の白久では無名の滝という事実が1989年に判明したものの、誤りが今日にいたるまで訂正されないままである。

私があえて通称「不動滝」と「通称」を繰り返し使ったのも、登山界の誤りを正すためである。

では、なぜ大石氏が無名の滝に「不動滝」と名付けてしまったのだろうか。

以下は推測である。

たしかに『新編武蔵風土記稿』秩父郡白久村の条には「谷川」(=谷津川)とともに「不動滝」の名が記載されている。

しかも、七ツ滝(支流)と通称「不動滝」の間には、不動尊が祀られており、大石氏が不動滝とした滝は谷津川本谷でももっとも堂々たる滝であり、しかも核心部であるゴルジュの最初の滝でもある。

これだけの根拠があれば、不動尊奥の滝を『風土記稿』の「不動滝」と勘違いしてしまったのもやむを得ないといえるだろう。

しかし、それが84年もたった今日まで正されないというのは、登山界の怠慢と言われても仕方がないだろう。

七ツ滝奥の本流左岸にある不動尊は、実は「七ツ滝不動」であり、要するに七ツ滝の不動尊であって、通称「不動滝」とは何の関係もないのである。

では、『風土記稿』にある「不動滝」とはどこにあるのだろうか。

まず『風土記稿』の原文を読んでみよう。

「不動滝 谷川(=谷津川)の流滝となりて、荒川に入る。高さ二丈ばかり」

白久で不動滝の所在を聞き取りすると、『風土記稿』の文言のとおり、谷津川が荒川に注ぐ手前にある5~6㍍の滝こそ、「不動滝」なのである。

次に、「七ツ滝不動尊」の例祭について触れておこう。

七ツ滝不動の信仰について

谷津川本谷の「七ツ滝不動尊」について、1989年に不動尊の世話人をされていた(当時)白久の高野晴信氏(白久・串人形座の座長)から取材することができたので、以下紹介しておきたい。

記述のとおり、七ツ滝不動尊は、七ツ滝奥の本谷左岸の岩上に岩壁を背にして祀られている。

1㍍ほどの台座の上に約30センチの不動明王像が安置され、鉄剣も奉納されていた。

不動尊のお祭りは毎年4月18日。

以前、当日は札所30番法雲寺の住職を先頭に数人の世話役(1989年当時は4人)が不動尊まで参拝に行った。

今では谷津川沿いの道が荒れてしまったので、法雲寺に祀られている分身の木造(1980年頃に京都に修理に出して火焔などを立派にした)を拝むのみである。

4月18日は、ちょうど法雲寺観音堂の縁日に当たっている。

そこで縁日の終わった夕方の5時頃、30数人の講員(炭焼きや山仕事の人々が七ツ滝不動尊に安全を祈願)が法雲寺に集まり、住職に拝んでもらい、祭典の終了後に谷津川館で直来(なおらい)を行う。

講員は谷津川流域で山仕事をしていた(あるいは今もしている)人々が中心。

昔例祭は4月15日だったが、祭が続いて大変ということで、18日の法雲寺の縁日に合わせたという。

大正の昔、七ツ滝不動尊の前は博打場だった。

「トバ」(手前)にもってくればもっと賑わうと考え、不動尊を二見沢のオクリの「大栃(おおとち)」(かつて栃の大木があり、根元に山ノ神が祀られていた。山ノ神の祠のみ現存しているという)に移したが、さっぱり人が集まらない。

そこで、もとの七ツ滝の対岸に戻したという。

そのとき、山仕事の安全を祈願して、古い不動尊奥の岩屋に新しい不動尊を祀ったという。

高野氏の話によると、蛇滝(夫婦滝)の先が落石の多い危険地帯であるにもかかわらず、事故が起こらなかったのは、七ツ滝不動尊の御利益であるという。

最後に、山と高原地図23『奥武蔵・秩父』2025年版では、谷津川本谷の上流側に「不動ノ滝」、そのすぐ下流に「七ツ滝」の記載がある。

しかし、これはいずれも間違っている。

「不動ノ滝」は誤称であるので(無名の滝であるので)消すべきであるし、「七ツ滝」は本谷ではなく、すぐ下流の右岸から注ぐ支流にある滝である。

「蟬笹山」はどこなのか?

『新編武蔵風土記稿』秩父郡日野村の条を読むと、村の最南端で都県界尾根(長沢背稜)の「大黒山」(酉谷山・天目山・黒ドッケ)、そのすぐ北に位置する「小黒山」(1650㍍独標)など酉谷山から北西に熊倉山に向かう長い尾根上の山に関する記述が続く。

そして「小黒山」のあとに「蟬笹山」なる山が続く。

『風土記稿』日野村の条によると、「蟬笹山 同じく西にあり、登り三十町ばかり(以下略)」とある。

「蟬笹山」に続き、「城山」(じょうやま)の記述が続き、「城山 村(日野村)の西辺にあり、熊倉山と云は、是より坤の方に続き、白久村の内にあり(以下略)」と書かれている。

これを読むと、熊倉山は日野村の分ではなく、西隣の白久村の分(領域)であることが分かる。

『新編武蔵風土記稿』白久村の条には、たしかに熊倉山の記述がある。

すなわち、「熊倉山 村の東南にあり、登り一里あまり(以下略)」とある。

都県界尾根から熊倉山北東の城山(熊倉城址)へ続く、山に関する『風土記稿』日野村の条における記述、そして熊倉山に関する『風土記稿』白久村の条における記述などを、2万5千分の1地形図「三峰」や山と高原地図23『奥武蔵・秩父』と照合すると、唯一「蟬笹山」の場所が不明なのである。

記述は、大黒山・小黒山から場所不明の蟬笹山を経由して、熊倉山北の小幡尾根先にある城山(648㍍独標)に飛んでいる。

さらに熊倉山は白久と日野の境界に位置するものの、白久の領域(分)の山であるということになる。

では、蟬笹山は一体どこなのだろうか。

そもそも小黒山から熊倉山の間にはかなりの距離があり、この間には檜尾根を突き上げたピーク(檜木岳の名称は、登山者の命名した便宜的な仮称)、その北側の宗屋敷尾根(こちらは地元の日野の呼称で、実際に宗屋敷尾根の右側である川浦側の中腹に宗という人が住んでいたと伝えられ、墓石らしき平板石と屋敷跡らしき場所もある)を突き上げたピークあたりが候補となる。

原全教氏は昭和8年(1933年)に出版した『奥秩父(正)』166頁の略図(1977年に木耳社から復刻された版による)で、宗屋敷尾根を突き上げたピークに「蟬笹山」と命名し、熊倉山と明確に区別している。

原全教氏は1959年に出版した『奥秩父研究』(朋文堂、1959年)でも、宗屋敷尾根を突き上げたピークを「蟬笹山」としている。

だが、いずれも略図であって、本文中に蟬笹山に言及した個所はない。

しかし、原氏の影響は大きく、その後出版された清水武甲・浅見清一郎『奥秩父-山旅と風土-』(山と渓谷社、1962年)も原氏の説を踏襲したこともあり、現在でも宗屋敷尾根が熊倉山~酉谷山の尾根にぶつかるピークの山頂には「蟬笹山」と書かれた私設の山名表示板がある。

ここでは以下、これまでの蟬笹山=宗屋敷尾根を突き上げたピークという説に異を唱えたい。

その根拠は、熊倉山頂にある3等三角点の点名が「蟬」(せみ)であるということ。

「蟬」とは、旧荒川村教育委員会(現在は秩父市に合併)へ照会した結果、日野側の寺沢源流一帯の小字名であることが分かった。

さらに旧荒川村教育委員会によると、「蟬」(寺沢源流の小字)のなかに「笹平」があり、両者を合わせ「蟬笹」ないし「蟬笹山」という。

つまり、「蟬笹山」は宗屋敷尾根を突き上げたピーク名ではなく、熊倉山の日野側一帯の総称名だったのである。

だからこそ、『風土記稿』日野村の条では、「小黒山」の次の名のある山は「熊倉山」であるのだが、熊倉山は白久村分の山なので、日野村側の寺沢源流一帯の総称名である「蟬笹山」の名をあえて使ったと考えられる。

現在は、秩父市日野(旧日野村)でも、「蟬笹山」の名は忘れ去られようとしており、白久側(秩父市白久)の名称である熊倉山を使う人が圧倒的である。

しかし、点名に「蟬」を使うほどの歴史のある日野側の総称名である「蟬笹山」(蟬山)を後世に残すためにも、白久側の名称である「熊倉山」に添えて括弧書きで蟬笹山を併記し、熊倉山(蟬笹山)と表記すべきではないだろうか。

ところで「セミ」とは、鏡味完二・鏡味明克『地名の語源』(角川書店、1977年)によると、「狭い所」を指す地形語彙である。

これは、寺沢源流の地形そのものである。

つまり、寺沢源流の狭隘な山稜が「蟬」であり、そのなかに位置する重要な場所である「笹平」(今は笹とは名ばかりで、杉や檜の植林帯になっている)とあわせ、熊倉山の日野側一帯を「蟬笹山」と呼んだのであろう。

さらに、白久分の熊倉山という名称についても、前記『地名の語源』によると、「クマ」には「隅(すみ)」という意味があり、「クラ」には「岩・断崖・谷・岩場」の意味があり、山名に多いとされている。

熊倉山は旧白久村(現・秩父市白久)の最後部に当たる。

古くは『新編武蔵風土記稿』白久村の条にも記載のある谷川(谷津川)や七ツ滝、地誌に記載こそないが、地元では有名な障子岩(屏風岩)や金山御殿の岩壁や谷津川本谷源流の垂直に近い急なガレ場などの地形から判断し、白久の隅、すなわち奥にある岩場や深い谷のある山の意味ではないだろうか。

「大肌(おおはだ)尾根」は「小幡(おばた)尾根」の聞き違いに宛て字したもの

現在。熊倉山への「城山コース」が登る谷津川本谷と寺沢にはさまれた尾根を「小幟尾根」(おばたおね)と表記する登山地図やガイドブックが圧倒的である(例えば、山と高原地図23『奥武蔵・秩父』昭文社、2025年版、打田鍈一『埼玉県の山』山と渓谷社、2016年など)。

だが、私が熊倉山に通い詰めた1985年から89年頃の登山地図やガイドブックでは「大肌尾根」(おおはだおね)という表記が一般的だった。

しかし、白久や日野で「大肌尾根」といっても、「聞いたことがない」という回答のみ。

そこで、「大肌尾根」は先駆的な登山者による地元呼称無視の勝手な呼称と考え、大石氏以降の紹介文を読むと、大石氏は「大肌尾根」という尾根名を使わず、とくに尾根名を記していない。

それがいつの頃からか、山と高原地図に「大肌尾根」と表記されるようになった。

その頃、熊倉山の北側にある「城山」(じょうやま:熊倉城址・日野城址)のことを調べているうちに、熊倉城落城の経緯が以下のように伝えられていることが分かった。

城山(熊倉城址)は、熊倉山北東部の648㍍独標である。

『荒川村誌』(荒川村、1983年)が熊倉城址について詳しいので、少々長くなるが、関連部分を引用しておこう。

「関東における形勢は15世紀半ば、古河公方と管領家上杉家との抗争に終始していたのである。

古河公方と上杉家との抗争中に関東において新しい事態が発生した。山内上杉家家老長尾昌賢の死後、上杉顕定は昌賢の弟忠景を家老としたが、昌賢の子景春はこれを不服とし、文明6年(1474)古河公方との戦いで五十子(本庄市)に在陣していた主家上杉氏に反旗を翻したのである。これを知った太田道灌(扇谷家)は介入して景春を説得しようとしたが拒まれ、ここに景春と道灌の争いが始まった。

古河公方の援け(たすけ)もあった景春は鉢形城(寄居町)に本拠を構え、坂戸や用土原(美里町)で道灌と戦ったが敗れた。

その後両者に一時和解も成立したが、再び坂戸に陣を張った景春を道灌が破ったために、景春は鉢形城を捨て秩父へと移った。文明12年(1480)、道灌は景春に一味していた長井城(妻沼町)を攻略した跡秩父に景春を追って向かった。

秩父における景春と道灌との戦いついては確証となるものがない。(中略)言い伝えの記述では景春は両神村で敗れ、贄川を通って熊倉城(日野城)へ落ち延びたわけである。

さて景春が最後に立てこもった熊倉城(日野城)であるが、土地の人たちはこれを城山(じょうやま)と呼んでいる。この日野城が熊倉山にあったという証拠を物語る資料は何も残されていない。日尾城(小鹿野町)、高松城(皆野町日野沢)の説もあげられている。しかし、熊倉山(引用者注:正しくは城山)に登って見ると、城跡と思われる平地やその周囲に三方にわたって堀跡があり、明らかに熊倉山(引用者注:正しくは城山)に城があったことがうかがわれる。

(中略)これらのことから、熊倉山(引用者注:正しくは城山)に城があったことは事実であり、城名の日野城もここに位置していたと見るのが妥当であると考えられる。

戦いは落ち延びた景春と道灌指揮下の甲州勢小幡山城(おばたやましろ)によって行われた。地名として、小幡陣、駒返し、一の木戸、飯米場などが残されているのも、城の存在や合戦を裏付けるものとして興味深い。熊倉城と谷ひとつ隔てた熊倉山の中腹に対峙した小幡山城は、かなたの熊倉城を正面からの攻撃で落とそうという構えを見せた。そしてその前に白久側から偵察兵を登らせ、背後の様子を探らせたのである。偵察隊はここで七ツ滝から熊倉城の井戸に通ずる樋を発見し、その水路を断った。一方景春陣営では水路を断たれたために籠城が行き詰まってきたが、そうかといって水がなくて苦しむ様子を敵に見せるわけにも行かない。そこで伝説によれば、敵を欺くために米でもって馬を洗い、さも水で洗っているかのように、対峙する小幡陣に見せかけたのである。しかし小幡陣もその点は見抜き、その後大挙して押し寄せ、文明12年(1480)6月24日この山城を落城せしむるに至った。

(中略)落城の後景春は黒谷(くろや)の瑞岩寺の岩窟に逃れ、その場で最期を遂げたという」(『荒川村誌』荒川村、1983年)

ところで、『新編武蔵風土記稿』秩父郡日野村の条は、日尾の城山(熊倉城址)について、次のように記載している。

「城山 村(日野村)の西辺にあり、熊倉山と云は、是より坤の方に続き白久村の内にあり、此辺りも其頃は城郭なり巽意玄入道が居し、熊倉城は此ならん。山上に三ヶ所の平地あり。本城の跡と云伝へしは、二十間ばかり筑地の形残れリ。その外にから堀の形あり、夫より乾の方に掘切をこへて二十間四方の平坦あり。又本城巽を隔てて、二十間に十二三間ばかりの平地あり、夫より北へ一段低く前にひとしき平地あり。茲に井戸の跡と覚しき凹みあり、此水は蟬笹山をへだてて、白久村熊倉山の谷に七ツ滝と云るあり、是より樋にて引きしと言う」

ここに、熊倉城(城山)が熊倉山の七ツ滝から樋で水を引いていたとの伝説が記されているのだが、注目したいのは蟬笹山の名が出てくることである。

「(熊倉城の)井戸水は、蟬笹山をへだてて、白久村熊倉山の七ツ滝から樋で引いた水」であるという記述である。

日野の城山(熊倉城址)と熊倉山(白久)の七ツ滝との間には、熊倉山の日野側部分、すなわち寺沢源流と笹平、つまり「蟬笹山」という障壁が立ちはだかる。

それを避けるため、七ツ滝から谷津川本谷をくだり、険しい「蟬笹山」を避け、西側の谷から樋で城山へ水を引いたと解釈できないだろうか(あくまで伝説上の話だが)。

このコースは、現在の「城山コース」起点である城山と熊倉山との鞍部への林道とタブっている。

もし「蟬笹山」が原全教氏が述べるように熊倉山より南東にある宗屋敷尾根を突き上げたピークであるとするなら、位置的には城山と七ツ滝を結びラインよりはるかに南に場所であり、「蟬笹山を隔てて」とは全く関係のない場所であり、前記の文言は意味をなさないことになる。

七ツ滝は白久村の分であり、ここから日野村の分である蟬笹山を経由して城山へ樋で水を引いたという記述を地形図上の位置関係に落としてみよう。

すると、白久村の分である七ツ滝から日野村分の寺沢源流(蟬笹山)を経由して城山に水を引いたと読むことができる。

この記述からも、蟬笹山は熊倉山の日野村分である寺沢源流一帯の総称名であるという説が裏付けられるのである。

いささか熊倉城(日野城)をめぐる長尾景春vs大田道灌指揮下の甲州勢・小幡山城の争いからそれたが、話を戻そう。

『荒川村誌』では、それに続き、小幡山城の存在について考察し、小幡が武田の家臣であるなら、武田信玄の秩父乱入が永禄12年(1569)であれば、約90年間の誤差があるとして、太田道灌指揮下なる甲州勢小幡山城の実在に対し疑問を呈している。

それはさておき、城山にある熊倉城(日野城)にこもった長尾景春を攻めた大田道灌指揮下の甲州勢小幡山城が城山の尾根続きにある熊倉山中腹に陣取ったとの伝説があるなら、陣のあった尾根を小幡(おばた)山城にちなみ「小幡尾根」(おばたおね)と呼んだとしても、不思議ではない。

それがなぜ「大肌尾根」なる奇妙な名になったのかというと、先駆的な登山者が「おばた」を「おおはだ」と聞き違い、それに漢字の「大肌」をあてて「大肌尾根」としたのが、そのまま定着してしまったのではなかろうか。

その意味で、聞き違いから生まれた「大肌尾根」を本来の「小幡尾根」に戻すべきと主張した(高橋秀行「山行報告 熊倉山(城山コース)」奥武蔵研究会会報『奥武蔵』253号、1990年5月)。

コメント