- 官ノ倉山を挟む2つのゴルフ場造成計画(プリムローズカントリー倶楽部と東秩父カントリークラブ)

- プリムローズカントリー倶楽部跡地にメガソーラー設置計画が浮上

- メガソーラー事業に係る環境影響評価準備書をめぐる住民・環境NPOと事業者との攻防

- さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書に係る「公聴会」

- 環境NPOや地方議員たちの活動

- 埼玉県知事の意見書―中止を含めた事業計画の見直しに言及―

- 環境大臣「意見」―計画への抜本的な見直しと事業の再検討に言及―

- 経済産業大臣の「勧告」―「事業の抜本的な見直し」を勧告―

- 事業者による説明会開催とその後の「さいたま小川町メガソーラー」のFIT認定失効

- おわりにー官ノ倉山をまた悲劇の山にしてはならないー

官ノ倉山を挟む2つのゴルフ場造成計画(プリムローズカントリー倶楽部と東秩父カントリークラブ)

プリムローズカントリー倶楽部

私が官ノ倉山に最後に登ったのは1990年3月である。

今から35年も前だが、当時官ノ倉山は東西両方からの2つのゴルフ場造成事業により板挟み状態にあった。

「官ノ倉山とその周辺」の「はじめに」でごく簡潔に述べたが、まずはこの2つのゴルフ場ついて計画の概要とその後について触れておこう。

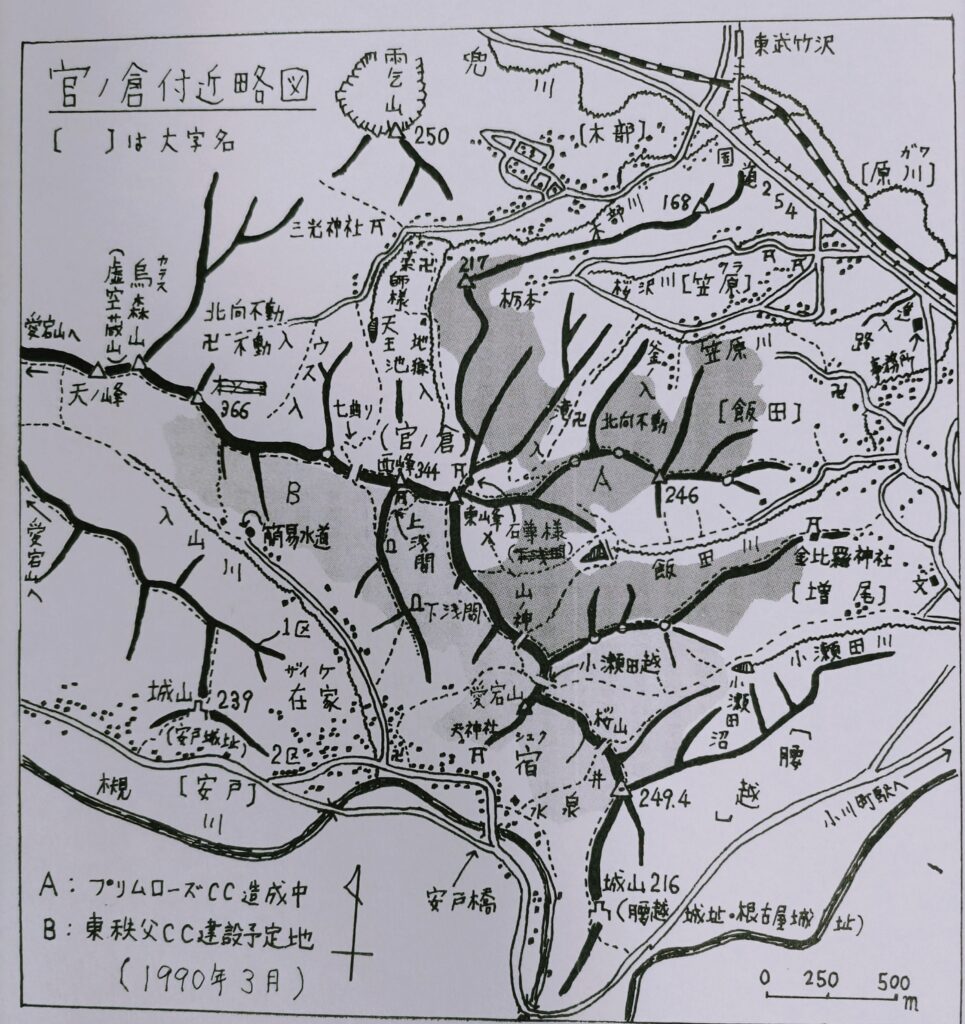

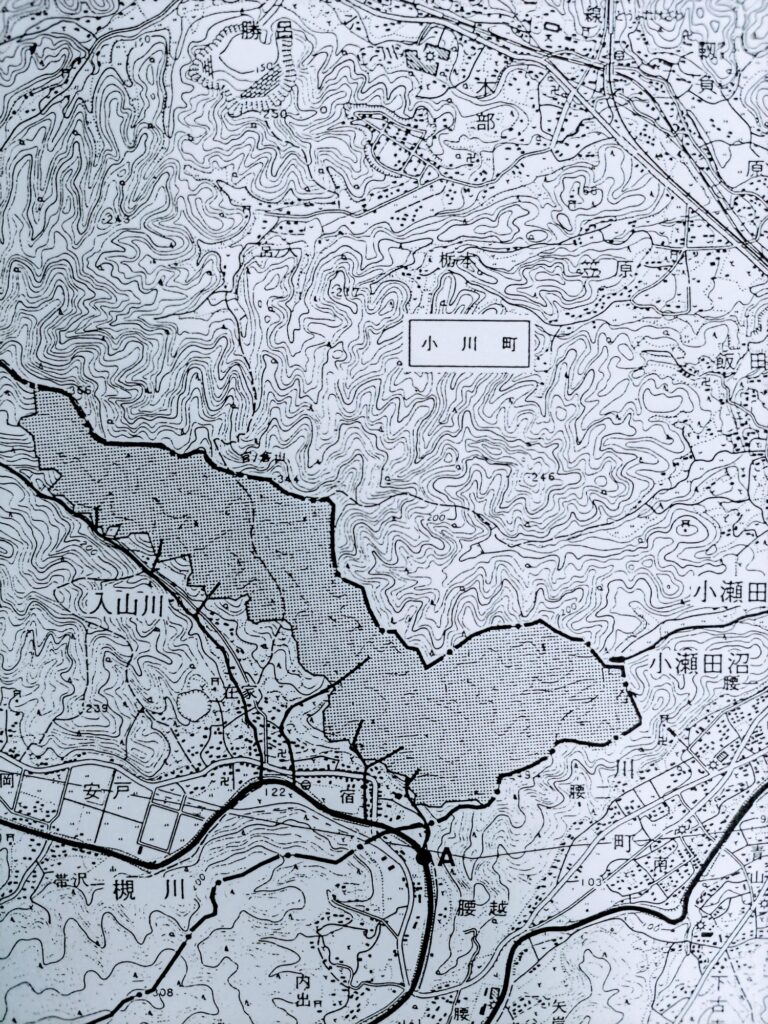

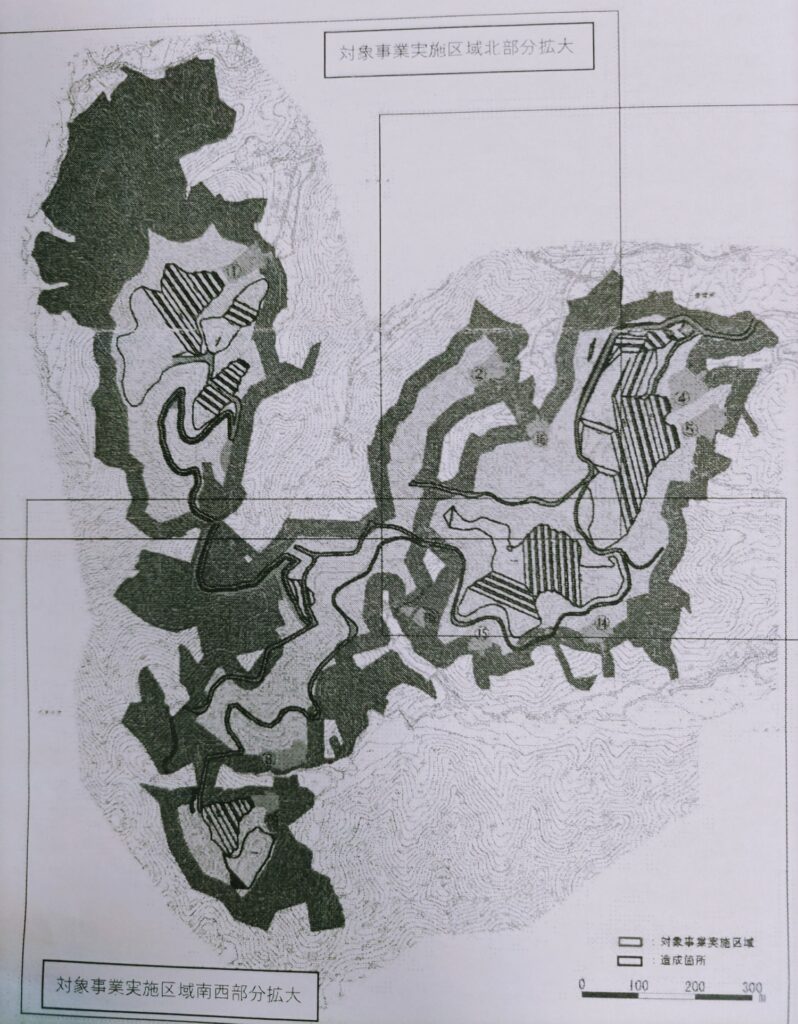

2つの図をご覧いただきたい(「官ノ倉山付近略図」「官ノ倉山を挟む2つのゴルフ場(プリムローズカントリー倶楽部と東秩父カントリークラブ」)。

図1「官ノ倉山付近略図(1990年3月)」(出典:高橋秀行「あの官ノ倉山がゴルフ場に」奥武蔵研究会会報『奥武蔵』253号(1990年5月))

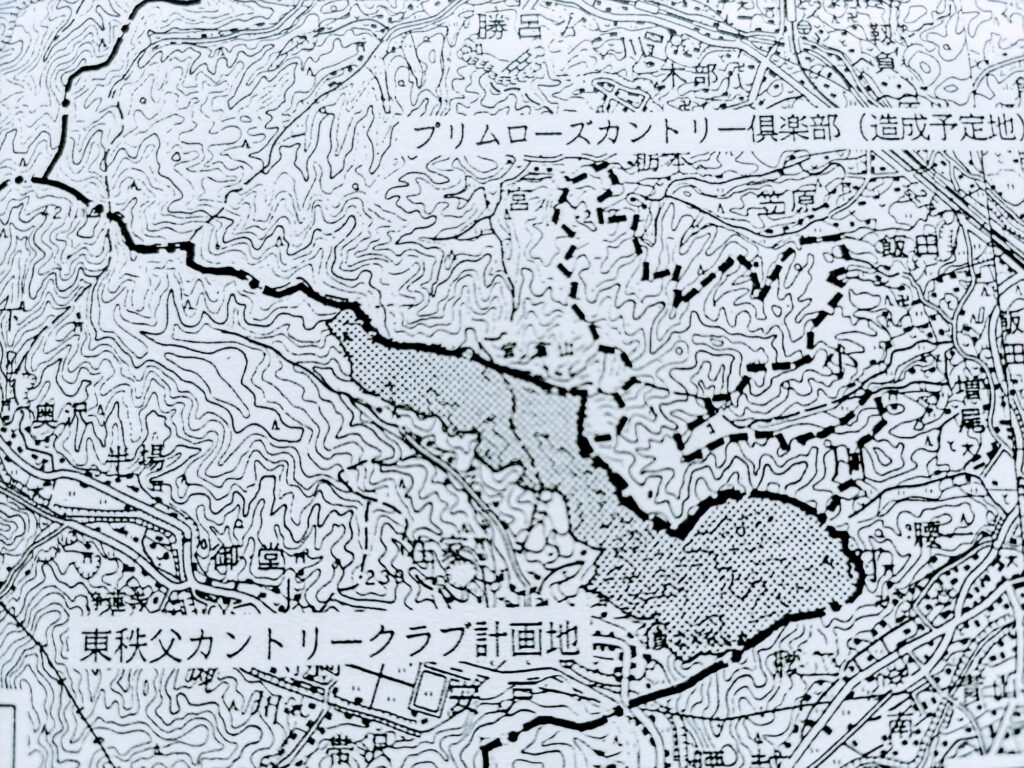

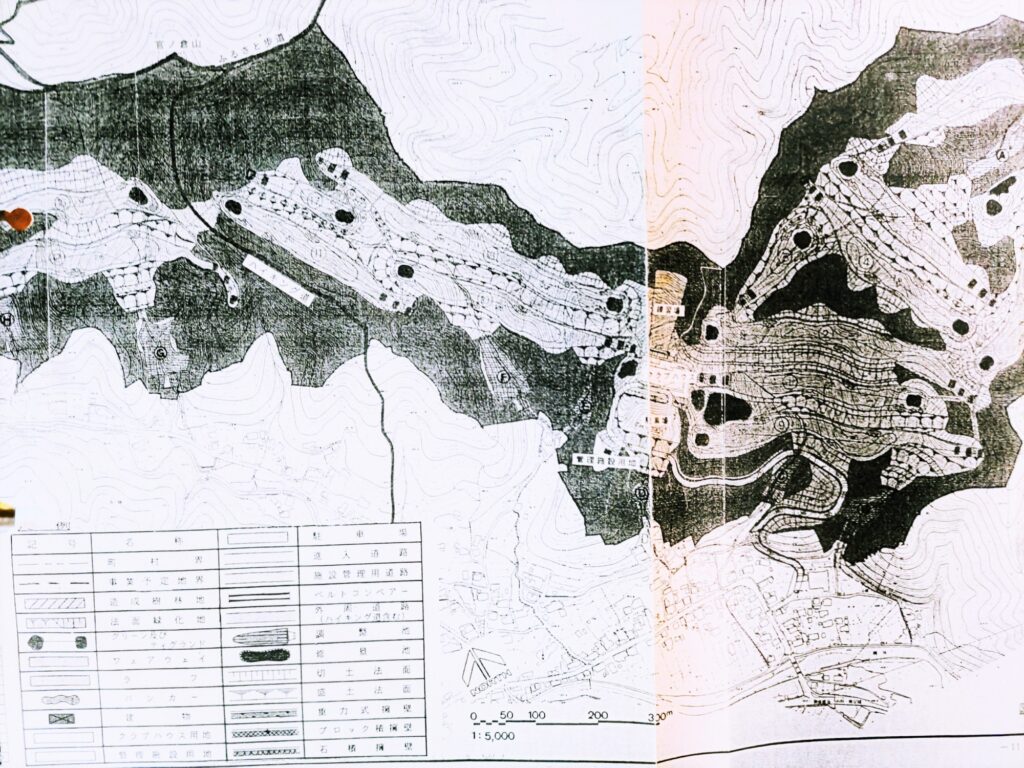

図2「官ノ倉山を挟む2つのゴルフ場造成計画(プリムローズカントリー倶楽部と東秩父カントリークラブ)」(出典:「東秩父カントリークラブ造成事業に係る環境影響評価準備書」(東秩父カントリークラブ、1991年7月)

プリムローズカントリー倶楽部は、官ノ倉山東峰(石尊山)の北側山稜からはじまり、笠原の北向不動尊のある滝ノ入は対象区域から外れるが、さらに計画地は石尊山の北東~東側~南東の山域113.9ヘクタールに及び、小川町の木部、原川、笠原、飯田、増尾の5つの大字にまたがっている(「プリムローズカントリー倶楽部の計画地」の図を参照)。

図3「プリムローズカントリー倶楽部の計画地」(出典:「プリムローズカントリー倶楽部造成事業に係る環境影響評価書(概要版)」(株式会社プリムローズカントリー倶楽部、1988年8月)

切土量約228万立方メートル、盛土量約228万立法メートルで、計画敷地内で切り・盛り土のバランスを行い、外部からの盛土の搬入はないという。

全部で18ホール。計画地113.9ヘクタールのうち、51.9%が残存緑地で、ゴルフコース芝地や法面緑化地を含む造成地は46万5,590ヘクタールである。

工事予定期間は1988年10月から1991年4月とされており、施工業者はフジタ工業となっていた。

プリムローズカントリー倶楽部は、埼玉県八高線沿線のゴルフ場開発による錬金術で名を馳せた元代議士・山口敏夫の実弟である根本勝人が社長を務めていた。

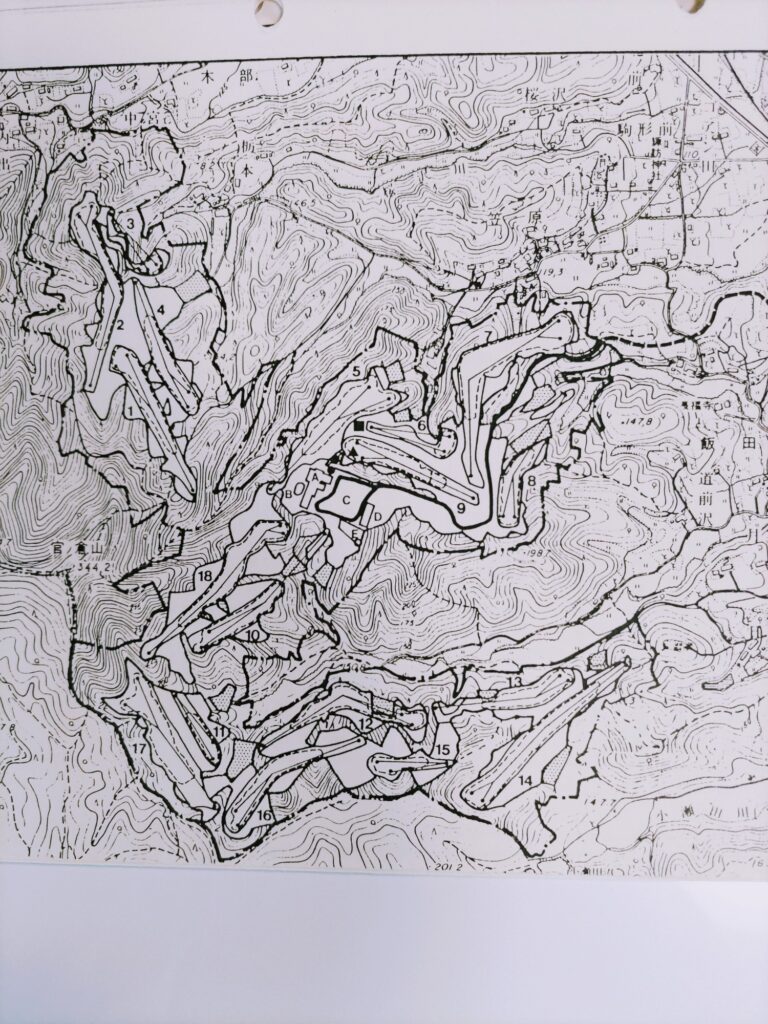

プリムローズカントリー倶楽部のコース予定は、「プリムローズカントリー倶楽部コース図」をご覧いただきたい。

石尊山(図では官ノ倉山とされているが)北側の細長い山稜に1~4の4コース。

笠原から原川にかけての山稜には5~9の5コース。

石尊山すぐ東の山稜に、10と18の2コース。

石尊山から南東に延びる小川町と東秩父村の境界尾根東に11と17コース。

飯田川南の山稜に12~16の5コースを造成する計画である。

図4「プリムローズカントリー倶楽部コース図」(出典:「プリムローズカントリー倶楽部造成事業に係る環境影響評価書(概要版)」(株式会社プリムローズカントリー倶楽部、1988年8月)

プリムローズカントリー倶楽部は、1987年5月27日に埼玉県との事前協議が終了し、事前承認された。

その後、環境アセス手続きに入り、1988年2月に環境影響評価準備書が提出され、2月23日から縦覧に入った。

準備書に対する関係地域住民からの意見書はわずか1通。

意見書の趣旨は「プリムローズカントリー倶楽部に対する森林組合への加入を促す」というもので、造成事業が環境に及びす影響を調査・予測・評価するという環境アセスの趣旨からは外れた内容であった。

プリムローズカントリー倶楽部は、住民意見に対する見解、知事の審査意見に対する見解をとりまとめた環境影響評価書を1988年8月に提出し、評価書の縦覧をもってアセス手続きが終了した。

これを受け、プリムローズカントリー倶楽部は1989年8月11日、埼玉県に開発許可を申請。

僅か1か月半の形式的な審査で、1989年10月2日、林地開発許可が下りた。

以後、進入路の建設や調整池の設置など工事に入ったが、工事は遅れに遅れた。

開発許可を得たあとも、用地買収は困難を極めた。

その結果、最後まで買収を拒んだ7人の地権者の土地を外し、計画区域やコース設計の一部変更を余儀なくされた。

プリムローズカントリー倶楽部は、当初1992年オープンの予定で、着工と同時に会員権の販売を始めたが、前記の理由もあり、92年になっても一向に工事は進まず、1989年に会員権を購入した原告2人から1995年、それぞれが払った入会金各250万、預かり保証金各1,550万の合計3,600万円を返却するよう浦和地裁に訴訟を起こされた。

結局、浦和地裁の判決(1995年10月17日)では、原告の主張が全面的に認められ、被告である「プリムローズカントリー倶楽部」に対し支払いが命じられた。

プリムローズ側は、浦和地裁での訴訟に対する反論として、はじめ施工業者としてフジタ工業を予定していたが、十分な工事の進捗をみなかったため、1994年の変更申請にあたり、施工業者を大日本土木および木下工務店の共同企業体に変更。

その後、1995年2月から工事を再開。完成予定日は1996年5月31日であると主張した。

ところが、浦和地裁で敗訴した1995年10月17日の翌11月、プリムローズカントリー倶楽部は工事を中断。

その後造成は再開されることはなかった。

1995年12月、旧東京協和、安全両信用組合の不正融資をめぐって、山口敏夫氏が背任の疑いで逮捕された。その2つの信用組合の不正融資先の1つがプリムローズカントリー倶楽部であった。

結局、プリムローズカントリー倶楽部は進捗率38.7%のまま工事を中断し、会社も経営破綻。

小川町木部、原川、笠原、飯田、増尾にまたがる約113.9㌶の予定地がその後約20年以上放置されることになった。

そこに振ってわいたのが、「さいたま小川町メガソーラー事業」(エトリオン・エネルギー3合同会社→小川エナジー合同会社)である。

東秩父カントリークラブ(和紙の里カントリークラブ)

ところで、官ノ倉山を挟み込む2つのゴルフ場計画があると述べた。

プリムローズカントリー倶楽部については上記で述べた経緯をたどったが、もう1つの東秩父カントリークラブはどうなったのか。

実は、山を削り、谷を埋める大規模な土地改変がなされ、名前のある山や峠、沢が破壊されたという実害の点では、こちらも造成途中で工事が中止された「東秩父カントリークラブ」の方がはるかに大きかったのである。

東秩父カントリークラブは、ゴルフ場経営大手の「緑営開発」(株)の関連会社である「東京湾観光」(株)の子会社である。

要するに、「緑営グループ」のゴルフ場である。

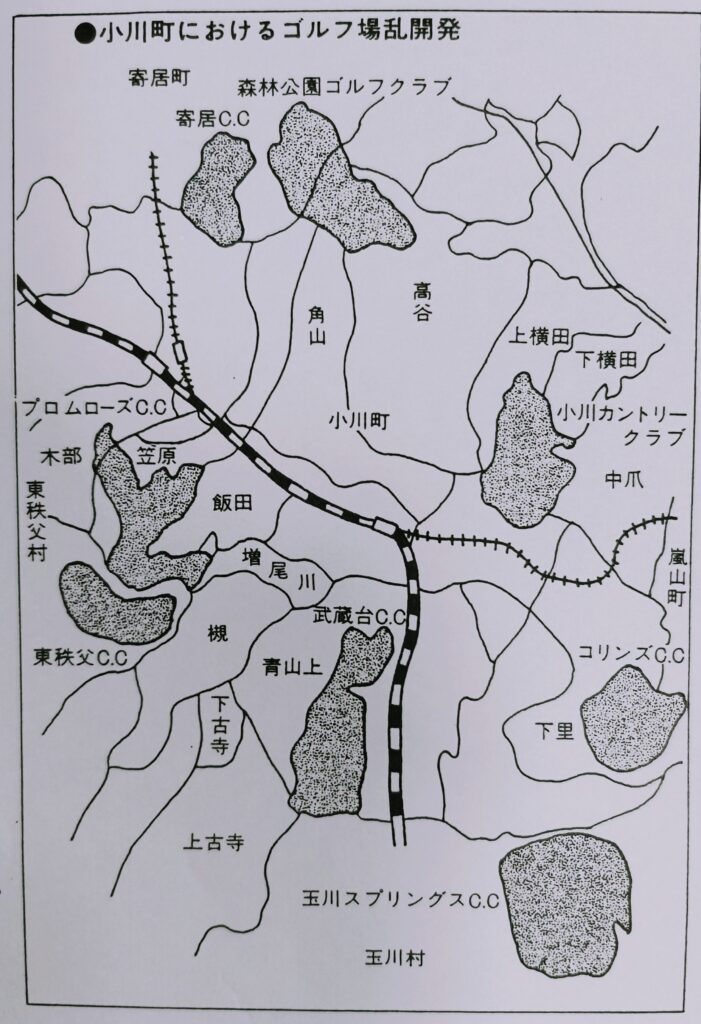

緑営開発といえば、「玉川スプリングスカントリー倶楽部」(現・玉川カントリークラ)を舞台としたあの埼玉県庁ゴルフ場汚職事件の贈賄側企業である(略図「小川町におけるゴルフ場乱開発」を参照)。

図5「小川町におけるゴルフ場乱開発(1989年)」(出典:水野たかし「ゴルフ場はもういらない!」『月刊・自治研』1989年10月号)

汚職事件の発覚後、玉川スプリングスの事前協議は凍結された。

これに危機感を抱いた緑営開発は東京湾観光の名で、地元選出の有力県議(山口敏夫氏系列)に1,000万円を寄付して計画推進を依頼。

政治工作が実って事前協議が再開され、玉川スプリングスの立地承認が1988年6月19日に下りた。

以上の経緯を『週刊朝日』がすっぱぬいたのが1988年12月。

取材で企業の実態が暴露されるのを予期したのか、いつしか開発企業の名が東京湾観光から東秩父カントリークラブにすりかわっていた。

計画地は東秩父村安戸の在家1区と宿の2地区。

官ノ倉峠から安戸にくだるハイキングコースがゴルフ場のど真ん中になるうえ、官ノ倉山東峰(石尊山)から南下する小川町と東秩父村との境界尾根と先の安戸への下山路にはさまれた山域がすべてゴルフコースとなる。

さらに官ノ倉山東峰(石尊山)から腰越城址(城山)にいたる尾根(途中まで小川町と東秩父村の境界尾根)から町村界がぐっと東に小川町側に食い込み、腰越の小瀬田沼のすぐ西側まで東秩父村の区域が延びた部分一帯がゴルフ場開発予定地の中核部分になっている(図「東秩父カントリークラブ」予定地を参照)

図6「東秩父カントリークラブ予定地」(出典:「東秩父カントリークラブ造成事業に係る環境影響評価準備書」東秩父カントリークラブ、1991年7月)

当然、境界尾根につづく尾根上にある峠の小瀬田越えや桜山も破壊されることになり、石尊山から尾根通しに城山に縦走するコースは途中で消滅する運命をたどる。

また、ゴルフ場予定地の西端は官ノ倉峠から西に延びる官ノ倉西尾根上の366メートル独標と入山川にはさまれる山腹にまで及ぶ。

「東秩父カントリークラブ造成事業に係る環境影響評価準備書」(1991年8月)によれば、面積は約114.6ヘクタール。

そのうち実際に開発される面積は約47.3%。

残存樹林の割合は52.7%。

工事の予定期間は1992年8月から1995年5月。

切土は243万2,000立方メートル。

盛土も243万2,000立方メートルで、切土・盛土ともにプリムローズを凌駕する量である。

ゴルフ場の区域を、安戸の愛宕山~小瀬田越え~小瀬田沼~249.4㍍三角点~井泉水~安戸の天神社~山ノ神越えに囲まれる一帯である「南エリア」、官ノ倉峠~安戸(在家1区)のハイキングコースと石尊山(官ノ倉山東峰)~小瀬田越えの尾根にはさまれる区域である「中央エリア」、官ノ倉峠~官ノ倉西尾根上の366㍍独標~入山川~在家の集落に囲まれる「西エリア」の3エリアに分けてみよう。

「南エリア」の右半分は、先にも述べたように、石尊山~腰越城址(城山)の尾根から小川町・東秩父村境界が離れ、東秩父村域が大きく東に飛び出し、小瀬田沼にまで迫る区域。

アセス準備書によると、この「南エリア」の右半分に第3ホールから第8ホールまでの6ホールを造成することになっている。

南エリアの西半分は、小瀬田越え~愛宕山~桜山~249.3㍍三角点の尾根を切り崩し、第1、2、9の3ホールをつくるほか、この3ホールの北側にクラブハウス、練習場、駐車場などの主要施設が設置されることになっている。

同時に、埼玉県道11号熊谷小川秩父線から離れ、槻川を安戸橋で渡った東秩父村村道1‐4号線を北上。途中から離れて、天神社の脇から駐車場にいたる進入路がつくられる予定の場所でもある。

この意味で「南エリア」はゴルフ場の中核部分をなしている。

進入路は造成中には工事用道路を兼ねることになるので、ゴルフ場の造成が「南エリア」から始まることは「準備書」からも読み取れる。

「南エリア」の北に官ノ倉東峰(石尊山)から城山までの尾根と官ノ倉峠~安戸のハイキングコースに挟まれた「中央エリア」がある。

ここには、10、11、17、18の4ホールが設置される予定。

最後に、官ノ倉西尾根の官ノ倉峠~366㍍独標までの尾根と入山川に挟まれた急峻な山腹に、残りの12~16の5ホール建設が予定されている(「東秩父カントリークラブ」コース図」を参照)。

図7「東秩父カントリークラブコース図」(出典:「東秩父カントリークラブ造環境影響評価環境影響評価準備書」東秩父カントリークラブ、1991年7月)

プリムローズカントリー倶楽部も、官ノ倉山ハイキングコースや町村界尾根に近接するものの、それらを掘り崩すことは予定していない。

これに対し、東秩父カントリークラブの影響は甚大である。

官ノ倉山ハイキングコース(安戸への下降路)を長い区間にわたりゴルフ場の区域内に入れてしまうほか、南部の左右のコースを統合するため、両者の障壁となっている愛宕山・小瀬田越え・桜山の尾根を掘り崩し、土地をフラットにすることを予定している。

東秩父カントリークラブの造成により、地形上・景観上、官ノ倉山周辺の環境は大きく変わってしまうのである。

官ノ倉山から安戸にいたる急斜面を強引に造成するため、最高盛土高が35メートル、最高切土高が50メートルにもなる。

ゴルフ場に到底向かない急峻な山腹にゴルフ場をつくり、ハイキングコースを台無しにするほか、官ノ倉山から延びる主要尾根を一部とはいえ、掘り崩し、地形を一変させてしまう。

これにより愛宕山・小瀬田越え・桜山など、東秩父村と小川町を結んだ古い峠や峠道が消失してしまう。

おまけに飲み水として重宝されてうた井泉水が埋められてしまうほか、安戸の重要な水道水源流である入山川の直上が広範囲にわたり造成される。

こんな無茶なゴルフ場計画を果たして地元の住民が容認するはずがないと思っていたら、そうではなかった。

1990年4月1日に行われた安戸在家1区、宿それぞれの地区総会では、推進派は村会議員も同席し、すでに計画地の90%にも及ぶ地権者の同意が得られたと豪語したという。

実はこの1990年4月初めの時点では、正式の申請がまだ埼玉県には出されていない、俗にいう「下協議」の段階だと思っていた。

しかし、1990年5月下旬に埼玉県庁土地政策課に問い合わせたところ、既に東秩父村村長の賛成の意見書を添付した造成事業申出書(事業者が提出)を受け付けし、受理済みであるという。

開発に向けてのゴーサインが既に1990年5月には出されてしまっていたのだ。

そして土地政策課の話を聞く限り、立地承認はスムーズに下りてしまいそうな情勢にある。

形式要件として、「埼玉県ゴルフ場等の造成事業に関する指導要綱」では、「造成区域の面積の90%以上の土地所有者の同意」「地域住民の理解及び協力」の両者が得られていれば立地承認へのハードルはきわめて低い。

土地の売却や賃貸により多額のお金が入ってくるという地権者が同意しないわけがないし、埼玉県は住民が選挙で選んだ首長の賛成意見書をもって「地域住民の理解及協力が得られた」と解釈しているからだ。

それに加え、東秩父村が1990年当時、ゴルフ場未設置市町村であるという事情もある。埼玉県は1989年1月1日をもって、ゴルフ場の新規受付を凍結したが、抜け道があって、リゾート法関連地と未設置市町村は例外とされている。

前記指導要綱に照らしても、そこで打ち出された一般的な総量規制基準(①今後、新設事業は、1市町村1か所とし、その規模は18ホール以内とする②新設事業を含む1市町村のゴルフ場面積を累計は、当該市町村面積の10%以内とする)を軽くクリアしている。

つまり、東秩父村は未設置市町村ということで新規受付の凍結の例外扱いされるうえ、先の総量規制基準をクリア(未設置市町村だから当然)し、さらに地権者の同意や住民の理解・協力(=村長や村議、区長などの有力者の理解と協力)も得られているので、形式的な審査のみで立地承認が確実に下りてしまう(実際そうなった)。

東秩父カントリークラブの立地承認の正確な日付は残念ながらわからない。

だが、次のステップである環境影響評価準備書が1991年7月に提出されていることから、1990年中には立地承認が下りたのは間違いない。

「準備書」に対する関係地区住民の意見書に対する事業者の見解書、知事の審査意見に対する事業者見解を付した環境影響評価書(評価書)が1992年5月に県に提出され、アセス手続きが終了。

その後、開発許可申請が関係課に提出され、1993年中に林地開発許可が下り、着工に入ったというのは間違いない。

というのは、埼玉県ゴルフ場等の造成事業に関する指導要綱によると、立地承認の効力は、その旨の通知を事業者が受けた日から起算して3年を経過した日において造成事業に係る工事に着工していない場合は、当該造成事業に係る立地承認の効力を失うものとするとしている。

つまり、事業者が立地承認から3年以内に着工に入れない場合、立地承認が取り消されてしまい、環境アセスなどがすべて無駄になってしまうのだ。

そう考えると、東秩父カントリークラブ造成事業の場合、1990年中に立地承認→1991年7月にアセス準備書提出→1992年5月アセス評価書提出→1992年内に開発許可申請→1993年内に開発許可→着工の可能性がきわめて高いのである。

一般にゴルフ場の造成が始まった時点で、造成事業のための資金調達のために会員権の販売が開始されるのが通例である。

実際、プリムローズカントリー倶楽部の場合でも、造成が始まった1989年に会員権の販売をスタートさせている。

ところが、東秩父カントリークラブが会社名こそはそのままだが、ゴルフ場名を「和紙の里カントリークラブ」に変え、会員権の販売を開始したのが1997年5月からであるという。

着工が1993年内とすると、会員権の販売まで4年のタイムラグがある。

このことからも、「和紙の里カントリークラブ」の造成事業がスムーズに進んでいなかったことがうかがえる。

しかし、ゴルフ場造成事業が中断した1995年11月の時点で進捗率わずか38.7%にしか過ぎなかったプリムローズカントリー倶楽部に対し、「和紙の里カントリークラブ」の造成は南エリアを中心に、2万5千分の1地形図「安戸」(2016年2月調製、同年5月1日発行)に進入路や大規模な土地改変が明示されるほど進んでいたのである。

2万5千分の1地形図「安戸」(2016年2月調製)には進入路が描かれ、ゴルフ場南部エリアの右半分と左半分を隔てる愛宕山・小瀬田越え・桜山・249.3㍍三角点ピークの尾根を削り、小瀬田沼から安戸の天神社にいたる広範な範囲の里山が無残な造成地に変貌した姿が克明に描かれている。

「南エリア」の北にあたる「中央エリア」との接続部分であるクラブハウス、駐車場等の予定地でも造成が行われていた。

東秩父カントリークラブ(和紙の里カントリークラブ)は、造成中の1997年5月から会員権の販売を開始した。

しかし、この時点でゴルフ場をはじめとする無茶なリゾート開発はピークを過ぎ、景気の低迷は、やがて迫りくるバブル崩壊を予兆していた。

そのなかで「遅れてきた」「和紙の里カントリークラブ」は会員権の販売がうまくいかず、工事資金の捻出に苦慮することになった。

緑営グループも膨大な借入金を抱え、2003年8月4日、緑営開発、東京湾観光など緑営グループ9会社は、東京地裁に民事再生法の適用を申請。同日、財産保全命令を受けた。

緑営開発、東京湾観光などの経営していたゴルフ場も手放さざるを得なくなり、1994年7月にオープンしていた「玉川スプリングスカントリー倶楽部」(旧玉川村玉川・五明・田黒)も、他の緑営グループのゴルフ場とともに大手ゴルフ場運営会社「アコーディア・ゴルフ」に譲渡され、ゴルフ場名も「玉川カントリークラブ」に変わった。

緑営グループが多大な借金を抱え、再建を図る状況では、親会社である緑営開発の資金援助を受けることができず、「和紙の里カントリークラブ」の工事はこの時点(2003年4月)で完全に行き詰まった。

そして、2004年12月22日、工事中の「和紙の里カントリークラブ」を運営する「(株)東秩父カントリークラブ」(1988年6月設立)は負債118億円の返済のめどが立たず、自己破産を東京地裁に申請。

2005年1月5日、東京地裁より破産宣告を受けた。

この時点で、「和紙の里カントリークラブ」の造成は完全に中止され、その後20年あまり官ノ倉山南東の広大な造成地は無残な姿のまま放置されている。

尾根上の小瀬田越えや桜山を消滅させた造成地は今どうなっているのだろうか。

プリムローズ跡地に計画された「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書」(小川エナジー合同会社、2021年4月)に、現在の様子が写真付きで描かれている。

それによると、「本コース(腰越城址から官ノ倉山東峰(石尊山)までの山道))は地図やガイドブックには記載っされていないが、腰越城址から手作りの標識があり、官ノ倉山まで整備された山道が続いている。

腰越城址入口から分岐点まで登り、案内板のとおり山道を進んでいくと東京電力の鉄塔が立っており、さらに進んでいくとゴルフ場予定地であった草原が広がる。草原内の道を進んでいくと、官ノ倉山方面を示す看板が現れる。

この山道は石尊山から官ノ倉山に向かう分岐点まで続いている」

以前は土が露出した無残な造成地だったものの、約20年の時を過ぎ、今では広大な草原になったというのである(「プリムローズ跡地(さいたま小川町メガソーラー予定地)と東秩父カントリークラブ造成跡地」の図を参照)。

図8「プリムローズ跡地(さいたま小川町メガソーラー予定地)と東秩父カントリークラブ造成跡地」(出典:「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書」小川エナジー合同会社、2021年4月)

プリムローズカントリー倶楽部跡地にメガソーラー設置計画が浮上

残土処分事業が突然大型ソーラーの設置事業に

話をプリムローズカントリー倶楽部に戻そう。

1992年オープンの予定が大幅に遅れるなか、1995年に施工業者を変えたのち、同年12月に旧東京協和、安全両信用組合の不正融資をめぐり、山口敏夫氏が背任の疑いで逮捕された。

両信用組合の不正融資先の1つが山口氏の実弟である根本勝人氏が社長を務めるプリムローズカントリー倶楽部であった。

根本氏も逮捕され、ゴルフ場造成は中断。その後、再開されることなく、約20数年が過ぎた。

2万5千図「安戸」(2016年2月調製)をみると、官ノ倉山峰(石尊山)東の裾野に広がる丘陵地帯の一部にゴルフ場造成の爪痕が残っているのが分かる。

12の調整池がつくられ、官ノ倉山東峰(石尊山)の東丘陵中央部(笠原川と飯田川に挟まれた丘陵部)には、明らかに人為的な造成の跡が地形図上からも読み取れる。

それでも、1995年11月の工事中断時点で進捗率38.7%というのは、調整池や工事用道路の建設など周辺部の工事がメインであり、本体であるクラブハウスや駐車場、ゴルフコースの設置などのために土地の一部改変に着手した部分は、前記の「笠原川・飯田川に挟まれた丘陵部分」(第5ホール~第9ホール予定地:この区域には駐車場やクラブハウスが設置される予定だった)に限られる。

つまり、プリムローズカントリー倶楽部の造成範囲や規模は「和紙の里カントリークラブ」ほど深刻なダメージを環境に対し与えたものでなく、現地は「工事が中断されたゴルフ場跡地」という表現とはやや違い、比較的自然が良好な状態で保全され、造成地についても自然が復元されてきているといってよい。

「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価調査計画書についての住民意見」で、ある住民が指摘しているように、「生態に関しては30年近い放置により表土をはがされた場所以外は様々な木々が生え、多様な植生を生み出しており、様々な野生動物の住処ともなっている」

もっと詳しくいうと、「生態系に関しては、私の耕作する田んぼではドジョウ、ハヤ、シュレーゲルアオガエル、ホウネンエビをはじめとし多種多様な水生生物が自生する。さらに上流に行けばトウキョウサンショウウオなどが卵を産みつけ、夏には毎年ゲンジボタル、ヘイケホタルが乱舞している。鳥類ではオオタカ、サシバなどの猛禽類、サンコウチョウなどの珍しい鳥なども多数目撃されている」(いずれも、2020年1月7日から2月7日まで縦覧された「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価調査計画書」に対する住民意見より)

だが、20年以上もの間、放置された広大な中断ゴルフ場跡地には絶えず産業廃棄物の不法投棄が行われ、住民の監視・通報の結果、業者が撤収するという繰り返しであった。

このようにゴルフ場建設跡地の自然復元が進み、地元住民の記憶から「プリムローズカントリー倶楽部」をめぐる騒動の記憶が薄れたなか、突然「残土処分場」の建設計画が浮上。

それは、やがて「メガソーラー計画」に変質する。

顛末を振り返ってみよう。

「プリムローズカントリー倶楽部」の造成が中断された1995年11月から22年後の2017年11月頃。

この頃から株式会社サンシャインエナジー(所在地:深谷市本田6422番地。代表者:加藤茂)が「さくら太陽光センター合同会社(本社住所:大里郡寄居町赤浜2078番地1)なる会社ともに、現地周辺に現れた。

両者からなる企業グループは2017年3月に国の「固定価格買取(FIT)制度」の認定を受けたことを掲げ、太陽光発電事業の名目でプリムローズの跡地を買いあさるとともに、開発許可が出ていないうえ、計画地内に町道や住民の私有地もあるなかで、計画地入口に勝手にゲートをつくり、「不法占有行為」を行った。

そして、近隣住民への説明もなく、計画地内で無断で重機を稼働させ、進入路の増設をはじめたため、埼玉県も数回にわたる調査のうえ、不法投棄監視カメラを設置した。

これに対し、小川エナジー合同会社は、「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書についての意見の概要と当社の見解」(「小川エナジー合同会社」2021年8月31日)において、次のように反論している。

「2017年から2018年にかけてのその時期は、造成ではなく、ゴルフ場開発時の防災施設である調整池の現況調査、測量業務を行っております。これらの作業についてのご指摘であるものと推察しています」(「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書についての意見の概要と当社の見解」小川エナジー合同会社、2021年8月31日)

その後、2018年12月になって、上記企業グループ(株式会社サンシャインエナジーと「さくら太陽光センター合同会社」は突然、太陽光発電から残土処分事業に切り替え、残土処分事業についての説明会を笠原・飯田・原川などの関係地区で実施した。

サンシャインエナジーと「さくら太陽光センター合同会社」による残土処分事業の説明会は2018年12月17日を皮切りに計4回にのぼった。

説明会では、再生可能エネルギーの固定価格買取(FIT)の認定を受けながら、なぜ急遽、残土処分に事業を変更したのかについては全く触れなかった。

それどころか、残土処分事業の内容は驚くべきもので、外部から運び込む残土の量は何と150万立方メートルに達するという。

さらに「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価調査計画書についての意見の概要と事業者の見解」(エトリオン・エネルギー3合同会社、2020年7月17日)に掲載された住民意見によると、

「残土処分事業の説明会で、『質問をした住民の自宅を』執拗に昼夜問わず何度も訪問し、威圧的な対応を繰り返した」

もちろん、サンシャインエネジーと「さくら太陽光合同センター」による一方的で高圧的な説明会に対し、関係地区である笠原・飯田・原川の各地区ではそれぞれ2019年4月の自治会総会で反対決議が採択された。

3地区の自治会代表は、2018年8月、埼玉県庁農林部森づくり課に決議文を直接手渡すとともに、集まった反対署名1,011筆を提出した。

これ以降、残土処分事業の動きは鳴りを潜めたが、2019年11月にプリムローズカントリー倶楽部跡地において、「エトリオン・エネルギー3合同会社」による埼玉県環境影響評価条例にもとづく予備調査が始まり、「環境影響評価調査計画」の説明会が2020年1月18日に小川町で行われるという急展開を見せた。

隣接地区の住民に対し、メガソーラー事業計画の説明会を開き、住民の同意を得ず、町の合意を得ないまま、一方的に環境影響評価手続きに入り、事業に関する住民説明会を行わず、いきなり「環境影響評価調査計画書」の説明会を小川町中央部で開くという前代未聞の挙に出た。

「リリックおがわ」会議室で開催された小川町における「調査計画書」説明会には、52名が参加した。

しかし、隣接地区住民が事業者に対し、深い不信感を抱いたのは当然だった。

ダミー会社

「エトリオン・エネルギー3合同会社」は、環境影響評価準備書の提出以降、「小川エナジー合同会社」と名称を変えることになる。

しかし、残土処分事業を計画した「さくら太陽光センター合同会社」、埼玉県環境影響評価条例の「環境影響評価調査計画書」手続き時の「エトリオン・エネルギー3合同会社」、そして国の環境影響評価法の「環境影響評価準備書」手続き時の「小川エナジー合同会社」の3つは、事実上、同一の会社である。

しかも、「合同会社」というのは偽装で、実質的には中核会社であるサンシャインエナジーのダミー会社である。

「エトリオン・エネルギー3合同会社」「小川エナジー合同会社」は、いずれも代表者名、主たる事務所の所在地は同一である。

つまり、事業所の名称は変わっているが、代表者は、「代表社員 株式会社サンシャインエナジー 職務執行者 加藤隆洋」となっており、同会社である。

この名称変更について、環境影響評価準備書の冒頭で、「さいたま小川町メガソーラー事業の事業者は、令和3年1月15日に『エトリオン・エネルギー3合同会社』より『小川エナジー合同会社』に名称を変更した。これは、合同会社の社員構成の一部変更に伴い名称変更したものであり、法人格しての『小川エナジー合同会社』は、「エトリオン・エネルギー3合同会社」と同一のものである」としている。

たしかに「エトリオン・エネルギー3合同会社」は、2014年12月にサンシャインエナジーとエトリオン・ジャパンの2社で設立された。

その後、2019年1月15日付けで社員であったエトリオン・ジャパン社から持ち分をすべて譲渡されたことにより、サンシャインエナジーが代表者となる会社に変貌した。

この段階で、エトリオン・エネルギー3合同会社とエトリオン・ジャパン社は全く関係のない会社になった。

本来ならこの時点で会社名を「小川エナジー合同会社」に変更すべきであった。

しかし、エトリオン・ジャパンが関係なくなってから1年後の2020年1月に埼玉県に「環境影響評価調査計画書」を提出した時点でも会社名は「エトリオン・エネルギー3合同会社」のままである。

ある住民が「エトリオン・ジャパン」に電話で確認したところ、同社は小川町のメガソーラー事業には一切関わっていないと回答したという。

つまり、サンシャインエナジーはエトリオン・ジャパンの名と紛らわしい「エトリオン・エネルギー3合同会社」名を使い続け、住民に対し、信用性を与えるための偽装をしたのではないかと勘ぐりたくなる。

この点を、「環境影響評価調査計画書」に対する住民意見で指摘され、さすがに「エトリオン・エネルギー3合同会社」名を使えなくなり、「小川エナジー合同会社」に変更したといっても過言ではない。

それ以上に、2018~2019年の残土処分事業の説明時にも、さくら太陽光センター合同会社を前面に出していたが、実は「さくら太陽光センター合同会社」の事務所所在地も、大里郡寄居町赤浜2078番地1であり、エトリオン・エネルギー3合同会社、小川エナジー合同会社の事務所所在地と同一住所である。

さらに、さくら太陽光センター合同会社は代表者もいない全くのペーパーカンパニーであり、実質的にはサンシャインエナジーのダミー会社である。

エトリオン・エネルギー3合同会社、小川エナジー合同会社についても、代表者が「株式会社 サンシャインエナジー 職務執行者 加藤隆洋」である以上の情報は開示しておらず、合同会社を構成する他のパートナー会社の名前を出していない。

要するに、残土処分事業からメガソーラ事業にいたるまで、合同会社などと偽装しているものの、実質的にはサンシャインエナジーが事業者であることは明白である。

サンシャインエナジーの事業所は深谷市であり、代表者の名前も違っているが、サンシャインエナジー、合同会社とも代表者は加藤姓であり、両者は親族である可能性が高い。

サンシャインエナジーは「加藤造園」というゴルフ場運営会社を母体に事業展開をしてきた会社である、

しかし、どのようにプリムローズカントリー倶楽部の跡地を入手したのかについては不明な点が多い。

これに対し、小川エナジー合同会社(実質的にはサンシャインエナジー)は、「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書についての意見の概要と当社の見解」で以下のように答えている。

「土地を入手した経緯は地元不動産と協力し、土地所有者の皆様、小川町、埼玉県、担保債権者と協議を経て、一つ一つ問題を解決して取得しています。具体的には仰せられている様に進捗状況約4割ほどの造成途中で破綻していますので巨額の担保債権、税金の滞納がありました。また、ゴルフ場に土地を賃貸していた土地所有者の方で長年賃貸料不払いなど不利益が生じていたと聞いています。そういった過去の問題、将来の不安を解決して土地を購入しています」

また、事業者が事実上サンシャインエナジーであるのに、別名の合同会社を装っているのは、最初の残土処分事業で同社名が出て、悪イメージがついて回ることへの警戒に加え、サンシャインエナジーの地元・深谷市で問題になった事例が今回の小川町メガソーラーの前例とみられることへの警戒もあったように思われる。

深谷市の事例というのは、深谷市本田の太陽光発電所建設である。

最初は平地林だったところに残土を搬入し、15~20㍍の丘をつくり、そこに太陽光発電パネルを設置している。

発電所は第一から第四まで同じ規模のものが連なり、搬入残土は10トンダンプで4万台にものぼったという。

ソーラー発電と盛り土造成と称する残土受け入れ事業をセットにして、一挙両得をねらう商法、ないし太陽光という名目だが、実質的には残土処分場であるという実態は、のちに明らかになる「さいたま小川町メガソーラー」における約72万立法メートルもの盛り土のうち約半分の35.5万平方メートルを外部から搬入するという計画内容と全く同一であった。

突然始まった環境影響評価手続き(2020年1月)

サンシャインエナジー株式会社と「さくら太陽光センター合同会社」による残土事業の計画が立ち消えになったのもつかの間、住民たちは今度は同じくプリムローズカントリー倶楽部跡地への「さいたま小川町メガソーラー」設置計画に直面することになった。

埼玉県環境影響評価条例にもとづく「さいたま小川町メガソーラー」の「環境影響評価調査計画書」が2020年1月に埼玉県に提出され、1月7日から2月7日までの1ヶ月間縦覧させる旨が一方的に公告されたのである。

しかも、環境影響評価調査計画書の縦覧場所(東松市、熊谷市、小川町、ときがわ町、東秩父村、寄居町各1ヶ所)、意見提出期間(1月7日~2月21日)、説明会の日時と開催場所(2020年1月18日:リリックおがわ、1月24日:ときがわ町活き生き活動センター、1月24日:東秩父村高齢者生きがいセンター、1月24日:寄居町勤労福祉会館)などが一方的に決められてしまった。

以上の情報は各自治体の広報紙やホームページで公開されたほか、事業者である「エトリオン・エネルギー3合同会社」のウェブサイトで公表された。

しかし、正月早々にいきなり「メガソーラー」設置事業の環境アセスに直面し、しかも聞き慣れない「環境影響評価調査計画書」の縦覧と意見提出に遭遇した住民の驚きは想像を超えるものがある。

さらに、2020年1月といえば、あの新型コロナウイルスの日本への流入が国民に計り知れなし恐怖感を与え、ダイヤモンドプリンセス号下船者の感染が判明。

政府の水際対策の遅れによる国内感染者の急増と4月7日の緊急事態宣言発動へとつづく新型コロナ感染症拡大の前夜にあたっていた。

意見書の提出期間は、新型コロナ感染症が人ごとから自分ごとへと移行したまさにその時期に符合していた。

年初で、しかも予見不能な新型コロナ感染症の流入という最悪のタイミングのなかで、「環境影響評価調査計画書」の縦覧・説明会・意見書の提出への対応に住民は追われることになった。

そもそも住民にとって、環境アセスというと、事業の細かい内容と、それが計画地内や周辺の環境に及ぼす影響を予測・評価し、影響を最小限に抑えるための具体策をとりまとめた環境影響評価準備書のことを指すのが普通である。

それでは「環境影響評価調査計画書」とは何なのか。

おそらく環境アセス制度によほど通じた人でないと、「アセス調査計画書」と「アセス準備書」の違いが分からないだろう。

まず指摘したいのは、普通なら太陽光発電所は経済産業省の主務事項であり、環境アセス手続きを所管するのも経済産業省である。

したがった、国に環境影響評価法があるかぎり、主務官である経済環境省のもとで環境アセスが行われ、そのプロセスのなかで関係する都道府県知事が意見を述べ、さらに環境大臣の意見を勘案したうえで、経済産業大臣が勧告を述べるべきである。

それが「さいたま小川メガソーラー」の場合、なぜ国のアセス法の対象とならず、埼玉県のアセス条例の対象となったのだろうか。

実は信じられないことだが、2020年1月の時点では、発電所のうち水力・火力・地熱・原子力・風力のうち一定出力以上のものが国のアセス法の対象になっていたが、メガソーラーを含む太陽光発電所はすべてアセス法の対象となっていなかったのである。

しかし、丘陵地に設置される大型ソーラーが大規模な森林伐採と地形改変を引き起こし、場合によっては盛り土の崩壊などによる大規模な災害に結びつく懸念。

さらに住民によって象徴的な山の山腹が大量のソーラーパネルに覆われる景観上の問題、ハイキングコースと交差するなどのレクリエーション上の問題などを無視できなくなり、2000年4月1日より、環境影響評価法、電気事業法がそれぞれ改正され、大規模ソーラーが法アセスの対象なった。

しかし、「さいたま小川町メガソーラー」は改正アセス法・改正電気事業法の施行(2000年4月1日)以前から手続きに入っていたため、法アセスの「方法書」手続きに相当する手続きは、埼玉県環境影響評価条例の「環境影響評価調査報告書」手続きで行われ、次の「準備書」手続き以降は「法手続き」で行うという「経過措置」による対応となった。異例の対応となった。

実際に「さいたま小川町メガソーラー」事業に対し、アセスの初期段階である「方法書」(埼玉県条例では「環境影響評価調査計画書」)の手続きは、法と条例では、どう違うのだろうか。

環境影響評価法では、規模が大きく環境に与える影響が甚大である第一種事業については、事業の位置・規模等の検討段階において環境保全のために適切な配慮をすべき事項についてとりまとめた「環境配慮書」を作成し、主務大臣に送付するとともに、縦覧に供する。

環境大臣は、必要に応じて主務大臣に対し、環境保全上の意見を提出する。

規模が第一種事業未満の第二種事業については、環境配慮書の作成は任意である。

次が「方法書手続き」である。

法にもとづく「方法書」手続きにおいて、事業者は対象事業に関する環境影響評価の項目や調査・予測・評価の手法についての方法書をつくり、関係都道府県知事・市町村長に送付するとともに、公告・縦覧を行う。

国民や関係自治体は、事業者に対し、環境保全上の見地から意見を述べることができる。

主務官庁は方法書に対する住民意見、都道府県知事の意見(都道府県知事は意見書を作成するにあたり、関係市町村長に照会をし、その意見を踏まえ意見書を作成する)を勘案。

さらに、経済産業省は方法書の審査にあたり、知事意見、住民意見などとともに、同省の「環境審査顧問会」の助言を受けることができる。

その上で、主務大臣は、環境大臣に意見照会を行い、環境大臣意見を勘案した「勧告」を作成。

それに知事意見を付して、事業者に対し「勧告」を行い、それらを踏まえ、事業者は環境影響評価に係る調査・予測および評価を行い、「環境影響評価準備書」を作成する。

埼玉県環境影響評価条例の「環境影響評価計画書」手続きは、上記の環境影響評価法の方法書手続きに沿っているが、大きな違いがある。

メガソーラーが国のアセス法の対象外となっていた時期、都道府県影響評価条例にもとづきアセス手続きを行った(条例アセス)。

埼玉県の場合、対象事業のなかに明確にメガソーラーがなかったので、「工場の設置及びその施設の変更」にさしあたり該当するとし、施行区域20ヘクタール以上のメガソーラーを条例アセスの対象事業とした。

さらに、別表で,メガソーラーに係る調査・予測・評価項目のサンプルを提示している。

埼玉県の条例アセスが国の法アセスと大きく違う点は、最初の段階である「環境配慮書」の作成と縦覧のプロセスがないことである。

つまり、「環境配慮書」を作成せずに、いきなり法アセスの「方法書」に相当する「環境影響評価調査計画」の作成に入る。

「環境影響評価調査計画書」には、対象事業の目的・概要、調査項目、調査項目別の調査・予測・評価の方法、環境の保全についての配慮事項などが盛り込まれる。

住民は、「環境影響評価調査計画書」の閲覧および説明会参加により、大まかな概要ながら事業の場所や工事方法などについて初めて情報を得ることができる。

埼玉県知事は、住民から提出された意見とそれに帯する事業者の見解、関係市町村の意見を踏まえ、さらに埼玉県環境影響評価技術審議会の意見を聴いたうえで、環境の保全の見地から「知事の意見」をとりまとめ、事業者に伝える。

これにより確定した環境影響評価の調査項目について事業者は対象事業の実施により与える影響を調査・予測・評価し、その結果をとりまとめた「環境影響評価準備書」を作成する。

国の法アセスと埼玉県の条例アセスを比較すると、埼玉県の場合、「環境配慮書」の作成段階がないことがまず指摘できる。

それに加え、大型ソーラーの主務官庁である経産省がアセスを実施するとなると、大臣による勧告は一層の実効性をもつ。

これに対し、埼玉県の条例アセスにもとづく知事の意見は、あくまでも許認可権に裏付けられていない「要請」の域を出ない。

この点が条例アセスと法アセスの実効性に大きな差を生む点であり、その他条例アセスの法が法アセスに比べ、相対的に手続きが簡略化されている点も含め、2000年4月1日にから太陽光発電事業がアセス法の対象となり、第1種事業は4万kW以上、第2種事業が3万kW以上4万kW未満となった意義は大きいといえる。

「さいたま小川町メガソーラー」の場合、埼玉県条例にもとづく「環境影響評価調査計画書」手続きが終了していたため、経過措置として、準備書以降はアセス法にもとづき手続きを行うという措置がとられた。

そして、アセス準備書に対し、住民意見、関係市町村長意見、関係都道府県知事の意見、環境大臣の意見、そして経済産業大臣の勧告という重みのある意見・勧告を重層的に通知するという法手続きのメリットが最大限発揮される事例となった。

当初の事業内容

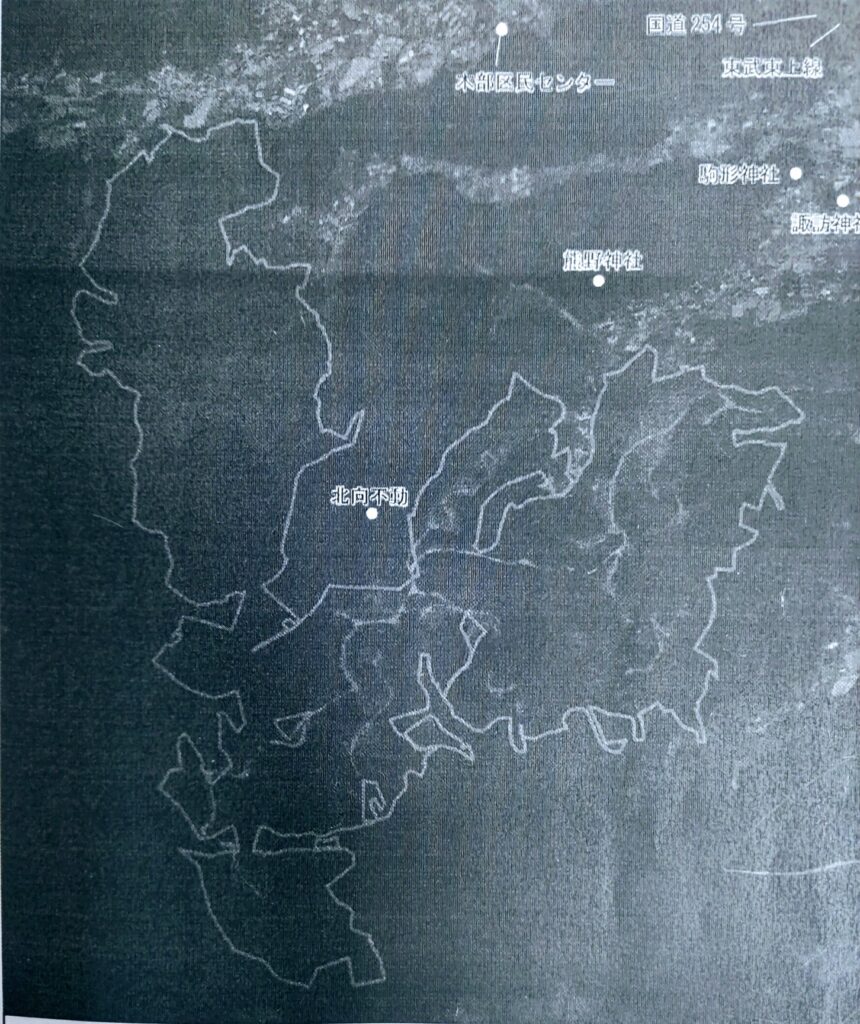

「さいた小川町メガソーラー環境影響評価調査計画書」(2000年1月)で初めて、事業内容が具体的に示された(図「さいたま小川町メガソーラー事業対象区域」を参照)。

その内容たるや住民の想像をはるかにこえたものであった。

計画地(小川町木部、笠原、飯田、原川)は、大きく3つに分けられる。

「北エリア」は、官ノ倉山東峰(石尊山)の北側のうち、地獄入と滝ノ入にはさまれた山稜で、北側は木部川に達する南北に細長い地形。

プリムローズカントリー倶楽部の第1~4ホール予定地と一致する。

「東エリア」は、、官ノ倉山東峰(石尊山)から東北~東に広がる丘陵で、この部分がもっとも範囲が広い。

笠原川と飯田川にはさまれる丘陵で、山麓には特養ホーム「さくらぎ苑」、諏訪神社、駒形神社などがあり、国道254号線が走っている。

プリムローズカントリー倶楽部のクラブハウス、駐車場、第5~9ホールが設置される予定地であった。

「南エリア」は、やはり官ノ倉山東峰(石尊山)から南に腰越城址(城山)まで延びる尾根(途中まで小川町と東秩父村の境界尾根)に沿って南下し、飯田川源流と境界尾根にはさまれた部分を含む山稜であ

プリムローズカントリー倶楽部第10,11,12,16,17,18ホール予定地である。

区域は、ほぼプリムローズカントリー倶楽部の跡地と一致するが、プリムローズの約113.9ヘクタールから約86.2ヘクタールに縮小している。

プリムローズカントリー倶楽部跡地のうち、メガソーラー設置予定地に入らなかったのは、「南エリア」の東に続く山稜で、ここは飯田川源流であり、プリムローズでは第13、14、15ホールの設置が予定されていた。

計画地約86.2ヘクタールのうち、39.79%にあたる約34.3ヘクタールが残存緑地として残される非改変区域である。

改変区域は計画地のうち60.21%に相当する約51.9ヘクタールである。

改変区域で最大の面積を占めるのがソーラーパネルで、面積は約45.2ヘクタール。

計画区域全体の52.47%にも達する。

ここに約9万枚のソーラーパネルが設置される。

発電出力は3万9,600kW。

計画区域内は起伏に富む斜面地形であり、ソーラーパネルを設置するためには森林を伐採したのち、山を削り、谷を埋めるなどして傾斜をある程度ならしたのち、架台にソーラーパネルを乗せることになる。

問題は、このときの切り土と盛り土の量である。

計画書によると、計画地内の盛り土は97万立方メートル、切り土は1万6,500立方メートルであるが、盛り土が計画地内の切り土から調達できないため、外部から約95万3,500立方メートルもの大量の盛り土を搬入する必要があるという。

砂防用の調整池11ヶ所は、すべてプリムローズの調整池をそのまま使い、工事用道路(進入路)は国道254号線から特養ホーム「さくらぎ苑」の近くを通り、予定地の南東側から入るルートとする。

着工してすぐに造成工事にとりかかり、太陽光パネルの設置は1年目半ばから4年目4ヶ月の間、約3年間行われる。

図9は、メガソーラー設置区域の航空写真である。

黒く見えるのは、ほぼすべて緑の木々である。

計画によれば、残存樹林は予定地の約40%であるので、緑の木々のうち約60%が伐採され、一時とはいえ茶色の山肌が現われるのである。

図9 ソーラー事業計画の区域(航空写真:プリムローズカントリー倶楽部造成跡地)(出典:「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価調査計画書」エトリオン・エネルギー3合同会社、2020年1月)

「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価調査計画書」(2020年1月)に対し、16件の意見書が住民等から提出された。

一見すると、16件という数は少ないように思われるだろうが、1988年に行われたプリムローズカントリー倶楽部造成事業に係る環境影響評価準備書への僅か1件の意見書にくらべれば大きな増加である。

しかも、準備書ではなく、計画の概要と調査項目のみ示した「環境影響評価調査計画書」へ意見を出すモティベーションは準備書にくらべ大幅に減少するので、この数は決して少ない数字ではない。

しかも、16件の意見書すべてを読んだが、いずれも長文であり、理路整然とメガソーラー建設の問題点と事業者の信頼性について核心を突く指摘を行っている。

住民意見はメガソーラー建設に対し、すべて反対の立場からの意見であるが、その趣旨はおおむね以下の4点に集約される。

第一は、95万立法㍍もの残土を外部から搬入し、盛り土をすることへの危惧である。

ゴルフ場をはじめとする丘陵地帯における大規模な土地の改変(造成)においては、山を削り(切り土)、その土で谷を埋め起伏を少なくするという域内での切り土・盛り土のバランスが常識である。

域外から大量の盛り土を搬入することは異例である。

傾斜地において、大量の盛り土を行うことは、最悪の場合、土砂崩れを引き起こし、山麓の家屋に大きな被害を与えかねない。

プリムローズ跡地では、2019年の台風19号により、大規模な土砂崩れがあったが、これも盛り土が崩れたものであった。

しかも、外部から搬入する場合、一体どこの土が搬入されるかが分からず、搬入土が汚染されていた場合、それによる周囲の土壌汚染が心配される。

第二は、第一とも関係するが、事業者である「エトリオン・エネルギー3合同会社」の信頼性にかかわるものである。

これについては既に詳しく述べたが、「エトリオン・エネルギー3合同会社」の中核会社がサンシャインエナジーであるという点である。

サンシャインエナジーは、2018年から19年にかけて、プリムローズ跡地に150万立方㍍もの大量の残土を盛り土する「残土処分事業」を行いたい旨を住民に説明したまさに当の企業グループの中核会社であったからである。

なぜ住民に説明もなく残土処分事業を撤回したのか。

なぜ、すぐに計画をメガソーラに変えたのだろうか。

残土処分事業時の「さくら太陽光センター合同会社」にしても、今回の「エトリオン・エネルギー3合同会社」にしても、いずれもサンシャインエナジーのペーパーカンパニーであり、今回のメガソーラー計画でも異例な95万立方メートルもの盛り土を外部から搬入するという。

これは、同社が手がけた深谷市の事例からも、太陽光発電を名目としているが、実質的には残土処分事業ではないかと住民が疑っても無理はない。

第三は造成が生態系に対し致命的な影響を与えるという点である。

プリムローズの工事進捗が38.7%にとどまり、山腹の造成(切り・盛り土)も一部を除き進んでいなかったため、皮肉なことだが、ゴルフ場跡地という表現からは想像もできないほど現地に豊かな自然が残されている。

造成地についても、自然の復元が進んでいる。

その結果、予定地やその周辺には生物多様性の豊かさの指標である猛禽類のサシバやサギ科のミゾゴイの生息・営巣が確認されている。

とくにミゾゴイは日本でのみ繁殖する世界で1,000羽ほどの渡り鳥であり、予定地は日本における貴重な繁殖地の1つである。

サシバも最近大幅に数が減っている。

予定内の沢には貴重な両生類や魚類がみられ、沢の埋め立ては、これらの貴重な動物に対し致命的な影響を与えかねない。

第四は、唯一の工事用道路(進入路)が国道254号線を利用。そこから分かれたあと特養ホーム「さくらぎ苑」の近くを抜け、住宅地の間を縫って予定地南東から入るという点である。

工事期間は約3年にわたり、この間残土を積んだ10トントラックが推計で1日300台以上も進入路を往復することになる。

これに伴う騒音や振動、交通事故の危険性など住民の生活環境の悪化が懸念される。

「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価調査計画書についての意見の概要と事業者の見解」(エトリオン・エネルギー3合同会社、2020年7月17日)で1つ注目したいのは、外部からの大量の土砂の搬入を批判する住民の意見を受け、事業者が盛土量を削減する変更案を提示していることである。

事業者の見解を引用しておこう。

「土地利用計画では、架台に載せるソーラーパネルの枚数を変える、架台の角度を変えるなどの対策を行い、地形に沿ったソーラーパネルの設置を行い、地形改変量を低減するように努め、盛土970,000立方メートル、切土16,500立法メートルとしておりました。

ご指摘を受け、造成に関する計画に関しまして、計画地に受け入れる土の量を極力低減させるよう、計画地内での切土・盛土量のバランスを変えるなどの検討を行い、盛土720,000立方メートル、切土365,000立法メートルとして計画を再検討しました」

たしかに盛土量は大幅に削減され、それに応じ外部からの土砂搬入量も減少するだろう。

しかし、外部からの残土搬入を減らし、盛土・切土量のバランスを最優先するあまり、結局は域内の切り土量が大幅に増え、結果的に切土・盛土量の合計が増加していることを見過ごすべきではない。

盛土量の削減、外部からの残土の搬入を減らすことも重要だが、それにあまりにこだわると、今度は計画地内の山を削る量が大幅に増え、結果的に土地改変の量が増えてしまうという問題にぶつかるのである。

埼玉県知事の意見(2020年3月26日)

埼玉県知事は、県環境影評価条例にもとづき、さいたま小川町メガソーラー事業の環境影響評価調査計画書に対する関係市町村長(小川町・東秩父村・ときがわ町・寄居町)に2020年2月14日意見照会を行い、2月27日~3月9日の間に各町村長からの回答を得た。

残念ながら、計画地にあたる小川町長がどのような回答を寄せたのかについては、町のホームページに公開されていないので、閲覧することはできなかった。

同時に埼玉県知事は埼玉県環境影響評価技術審議会に諮問を行い、2020年3月24日に答申を受けたのち、3月26日に知事意見を公開した。

知事意見で注目したいのは、さいたま小川町メガソーラー計画にについて、「調査計画書に示された事業概要によると、大規模な盛土や森林の伐採により事業計画内の土地を大幅に改変する事業となっている」とした上で、「事業計画外からの土砂の搬入は交通量の増加による沿線環境の悪化やCO2排出量の増加を伴うため、できる限り影響の回避に努めること。なお、造成計画(盛土・切土)計画については、複数案を示し、各案の項目別の評価など比較検討の根拠を明らかにすること」としている。

完全に外部からの盛り土搬入を否定したものではないが、事業者の当初案以外に別の案も示し、両者を比較検討することにより、外部からの盛り土の搬入を減らすようにすることとしてる点が注目される。

その他にも「盛土に使用する土砂の入手方法及び土質の管理方法を示した上で、土地の安定性について予測・評価すること」「事業計画地が官ノ倉山のハイキングコースを一部分断していることから、自然とのふれあいの場の利用者や日常的な散策者に聞き取りをし、利用状況を把握した上で、影響を評価すること」「事業計画地周辺で活動する環境保全団体等から情報収集を行い、調査、予測及び評価に活かすこと」など、全体的に控えめではあるが、住民やハイカーなどに寄り沿った内容になっている。

小川町議会が「さいたま小川町メガソーラー事業」での土砂(客土)搬入に強く反対する意見書を採択(2020年12月10日)

環境影響評価調査計画書に対する埼玉県知事の意見は、外部からの土砂搬入に対し、現行案に加え、搬入量を抑えた対案を作成し、複数の案を比較検討すべきという趣旨であった。

外部からの盛土用土砂搬入の全面的な禁止を要請したものではなく、むしろ削減を要請したと解釈できる。

事業者も上記のように切り土・盛り土のバランスを考慮し、計画地内における切土量を増やし、その分盛土量を減らし、結果的に土砂搬入量も減らす対案を既に提示していた。

これに対し、外部からの残土搬入に対し全面的に反対する決議を採択したのが小川町議会である。

少々長くなるが、これまでの記述をまとめる意味で、全文を引用しておきたい。

「エトリオン・エネルギー3合同会社(埼玉県大里郡寄居町赤浜2078-1)による『さいたま小川町メガソーラー事業』での土砂(客土)搬入について、小川町議会の総意として反対の意向をお伝えするものです。

反対の主な理由を以下に述べます。

「さいたま小川町メガソーラー事業・環境影響評価調査計画書」の概要説明会が、エトリオン・エネルギー3合同会社の主催で、令和2年1月8日、小川町リリックおがわ会議室で開催されました。

この説明会において、大量の土砂(客土)96万立方㍍『現在の計画約36万立法メートル』の搬入事業が含まれていることがわかり、笠原・飯田地区周辺の環境や景観の悪化だけでなく、土砂災害などの危険性も高い事業であることを再認識することとなりました。また、本事業により計画地域周辺住民の日常生活にも支障が出ることが予想されます。

同企業グループは過去に、同事業予定地において、『残土処分事業』を実施するという説明会を4回開催しました。そこで隣接3区(笠原・飯田・原川)は、令和元年度の区の総会において反対を決議し、『反対決議書』として同年8月に埼玉県農林部森づくり課に提出しました。本事業についても、隣接3地区(笠原・飯田・原川)は令和2年度の区の総会において、土砂災害等の危険な状態になることは『残土処分事業』と変わらず、甚大な被害の発生源としないための反対決議をしました。

また、小川町内でも、令和元年10月の台風第19号の影響により土砂崩れや河川の越水・氾濫・崩壊の恐怖を体験していることから、土砂(客土)の搬入には強く反対する住民運動が行われており、竹沢区長会においても、地域住民の安心安全な暮らしと、地域社会に対する責任ある立場を痛感し、区長会の総意として土砂(客土)の搬入に強く反対を表明しております。

小川町議会として、地域住民に及ぼす悪影響は将来にわたると予想され、より良い環境を次世代に引き継ぐ責任を果たすことが出来なくなるとの思いから、本事業に伴う土砂(客土)の搬入に強く反対する意思を表明し、地方自治法第96条の規定により意見書を提出します」

小川町議会の「土砂」(客土)搬入反対意見書は、宛先は埼玉県知事であり、埼玉県に事業者に対するよりきびしい指導を要請したものである。

外部からの土砂搬入ゼロを要求しているという意味で、土砂搬入の低減にとどまる埼玉県知事の意見よりも、さらに踏み込んでおり、住民の意思に沿っているといえるだろう。

メガソーラー事業に係る環境影響評価準備書をめぐる住民・環境NPOと事業者との攻防

事業者が「エトリオン・エネルギー3合同会社」から「小川エナジー合同会社」へ社名変更

「さいたま小川町メガソーラー設置事業」(小川エナジー合同会社)は、国の環境アセス法における「方法書」の段階では、アセス法で太陽光発電所にアセスの実施を義務づけをしていなかったため、埼玉県環境影響評価条例にもとづき、「方法書」に相当する「環境影響評価調査計画書」の手続きを行った。

ちなみに、埼玉県のアセス条例でも太陽光発電所を明示的にアセスの対象として明記していなかった。

だが、丘陵地帯における環境破壊的な大型ソーラー設置問題が深刻になるにつれ、環境への配慮の視点から行政が関与する必要に迫られ、技術指針を改定。

対象事業のうち、太陽光発電施設は「20ヘクタール以上の工場の設置及びその施設の変更」に該当するとしたうえで、太陽光施設に係る環境影響評価要因と調査・予測・評価項目関連表を新設した。

埼玉県環境アセス条例における「環境影響評価調査報告書」の審査が終わった段階で、国のアセス法および電気事業法が改正され、太陽光発電所を国のアセス法の対象とすることが決まった。

ちなみにアセス実施を必須とする第1種事業の要件規模は4万kW以上の出力。

第1種事業に準じる規模の事業で、都道府県知事の意見を勘案しつつ経済産業大臣が環境アセスの要否を決定する第2種事業の要件規模は3万kW以上4万kW未満の出力となる。

「さいたま小川メガソーラー」は交流出力が3万9,600kWで「第2種事業」に該当する。

そのため、埼玉県知事の意見次第で国のアセスを実施しないことも可能だが、既に条例でアセスの手続きに入っていたこともあり、経済産業大臣は埼玉県知事の意見を踏まえ、準備書以降の手続きを法アセスで実施することを決めた。

この結果、「さいたま小川メガソーラー」事業は、途中からではあるが、環境アセス法の定める手続きにしたがって審査を行う太陽光発電施設第三号となり、全国的な注目を集めることとなった。

「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書」(事業者:小川エナジー合同会社)を経済産業大臣が受理したのが2021年4月16日。

準備書提出の段階から、事業者名が「エトリオン・エネルギー3合同会社」から「小川エナジー合同会社」に変わった。

会社名の変更についいては既に触れたが、事業者の信用にかかわる重大な問題であるので、くどいとの批判を甘んじて覚悟して再度検証したい。

「さいたま小川メガソーラー環境影響評価調査計画書」(2020年1月)作成時点での「エトリオン・エネルギー3合同会社」とは、文字通り出資者が社員であり、役員である会社形態であり、3つの会社が出資してできた会社である。

「エトリオン・エネルギー3合同会社」は、2014年12月17日設立されている。

業務執行社員は、「エトリオン・ジャパン株式会社」「株式会社サンシャインエナジー」「エヌ・アール・エス建設会社」。

しかし、2018年12月20日、「エトリオン・エネルギー3合同会社」から再生エネルギー事業の大手である「エトリオン・ジャパン株式会社」が退社(業務執行権喪失)。

その結果、業務執行社員は「サンシャインエナジー株式会社」と「エヌ・アール・エス建設会社」のみとなった。

同日(2018年12月20日)、「エトリオン・エネルギー3合同会社」の本社は、東京都港区六本木1-9-19 アークヒルズ千石山森タワー28F ベーカー&マッケンジー法律事務所内から、埼玉県大里郡寄居町赤浜2078-1に移転している。

「エトリオン・エネルギー3合同会社」は、2018年12月20日付けで、2社の合同会社とすべきであり、「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価調査計画書」(2020年1月)の時点で、エトリオン・エネルギー2合同会社」と名乗るべきである。

なお、「エトリオン・ジャパン」のホームページには、「エトリオン・エネルギー3合同会社」に関するお客様への重要な連絡と書かれた注意文が掲載されている。

それによると、「弊社は2018年12月以来、同社の持分を1%保有しておりましたが、同社の事業には一切関与しておりません。また、今後も関与することはございません。お客様には、同社を弊社又はグループ会社等であると誤認して取引を行うことのないように十分ご注意いただきますようお願い申し上げます。また、万が一、お客様は同社を弊社又はグループ会社と誤認して同社と取引を行った場合であっても、弊社は当該取引に基づき発生する一切の債務に関する責任を負わないことを予めご承知おきくださいますよう合わせてお願い申し上げます」と警告している。

エトリオン・ジャパンが、このような警告文を発し、「エトリオン・エネルギー3合同会社」とは一切関係ないとしているにもかかわらず、「さいたま小川町メガソーラー」の事業者は、1年以上も「エトリオン・エネルギー3合同会社」と名乗り続けた。

この結果、問い合わせが続いたので、エトリオン・ジャパンが前記のような警告文を出すにいたったのである。

「さいたま小川町メガソーラー」の事業者が「小川エナジー合同会社」へと名称変更したのは2021年1月15日になってからである。

小川エナジー合同会社は、準備書の冒頭で、「さいたま小川町メガソーラー事業の事業者は、令和3年1月15日に『エトリオン・エネルギー3合同会社』より『小川エナジー合同会社』に名称を変更した。これは、合同会社の構成員の一部変更に伴い名称変更したものであり、法人格としての『小川エナジー合同会社』は、『エトリオン・エネルギー3合同会社』と同一のものである」と記している。

ちなみに、小川エナジー合同会社の事務所は、エトリオン・エネルギー3合同会社が本社移転した先の埼玉県大里郡寄居町赤浜2078-1である。

現在の小川エナジー合同会社は、株式会社サンシャインエナジーとエヌ・アール・エス建設会社の社から構成される。

小川エナジー合同会社の代表者は、代表社員「株式会社サンシャインエナジー」 職務執行者 加藤隆洋氏である。

小川エナジー合同会社の資本金はわずか100万円。

パートナーである「エヌ・アール・エス建設株式会の住所は、「さくら太陽光センター合同会社」「エトリオン・エネルギー3合同会社」「小川エナジー合同会社」と同じ「埼玉県大里郡寄居町赤浜2078-1」であり、創業、設立、資本金、従業員数の記載はない。

その意味でペー-パーカンパニーの疑いが強い。

さらに当初の太陽光発電を名目にしたゴルフ場跡地買収、残土処分事業、さらにメガソーラー事業のすべてに共通しているのが、株式会社サンシャインエナジーの加藤隆洋氏である。

これ以上は推測になるので語るのをやめるが、合同会社という形をとりつつ、実際には残土処分事業から大型ソーラーまで「サンシャインエナジー」が主導していたというのは間違いないだろう。

環境アセス準備書説明会(小川町)で参加者が全員退席

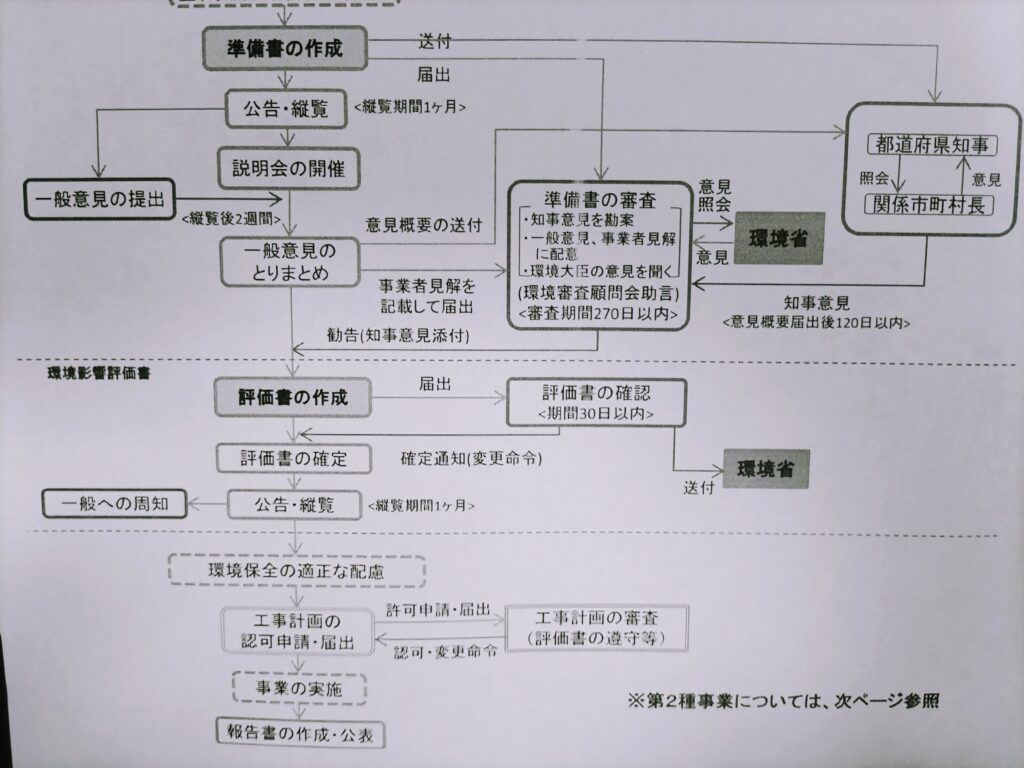

以上、事業者をめぐる不明瞭な部分にこだわり過ぎたが、「小川エナジー合同会社」が「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書」を2021年4月16日に提出したのち、準備書の縦覧期間と関係地域、準備書の縦覧場所、縦覧期間、準備書の説明会の期日と場所、意見書の提出期限が4月19日付けで公告された(図「発電所に係る環境影響評価法にもとづく環境影響評価手続き(準備書・評価書手続き)」を参照)。

図10「発電所に係る環境評価評価法にもとづく環境影響評価手続き(準備書・評価書手続き)」(出典:「発電所に係る環境影響評価の手引き」経済産業省産業保安・安全グループ 電力安全課、2025年2月)

公告の方法は「官報」第472号(2021年4月13日号)、埼玉県広報紙「彩の国だより」2021年3月号6ページ、事業者(小川エナジー合同会社)ウェブサイトである。

関係地域は小川町、東秩父村、ときがわ町、寄居町である。

問題は、アセス準備書説明会の期日である。

計画地があり、もっとも反対運動が熱心な小川町での説明会を、何と公告(2021年4月19日)の翌日である4月20日に開催するというのだ。

つまり、小川町における準備書説明会を、4月20日(火)午後5時15分から午後6時45分までと午後7時から午後8時30分までの2回に分けて開催するというのである。

準備書の縦覧期間が4月19日~5月19日までの1ヶ月間であるから、縦覧開始の翌日に

説明会を嫉視するという異例なスケジュール設定である。

「官報」472号に4月13日記載がともっとも早いが、一般住民はもちろん、環境NPOでさえ『官報』に毎回目を通す人はほとんどいないであろう。

しかも、一番アクセスする事業者のウェブサイトで説明会の期日と場所が告知されたのも公告日の4月19日。

その翌日で、しかも平日にいきなり説明会を開催するということで、住民側が初発から平手打ちをくらった。

住民や環境NPOの立場からみれば、数百ページにのぼり、内容も専門的な準備書をわずか1日で読みこなし、内容の問題点を指摘するのは物理的に不可能である。

ここに事業者と計画に反対する住民・環境NPOとの根本的な利害の対立点がある。

事業者の見方では、説明会はあくまでも「準備書」の内容を説明するための会である。

そのため、1時間30分のうち、たとえば1時間を説明に、残りの30分を質疑応答にあてるという時間配分を想定していたとしても不思議ではない。

住民から反対の意見が出るにしても、準備書を十分踏まえたものではないので、意見がかみ合わず、説明会は消化不良のまま時間切れ終了となる。

これが事業者の思惑である。

しかし、住民側からすれば、準備書手続き=縦覧→説明会→意見書の提出→公聴会のなかで、住民と事業者が直接対面で意見交換出来る場は説明会しかない。

意見書に対する事業者の見解は、アセスの事実上最後の段階である「評価書」が縦覧開始になって、初めて分かる。

なぜなら、「評価書」には「準備書に対する住民意見の概要と事業者の見解」が盛り込まれるからである。

公聴会にいたっては、事業者に対する出席義務のない場で、公述人が一方的に公述するのみである。

これらの理由で、住民側の視点に立てば、縦覧期間中に準備書を十分読み込んで意見書の概要を整理したあとで、まず説明会で直接踏み込んだ意見を事業者にぶつけ、事業者の回答に納得いかない場合、次の手段として「意見書」「公聴会での公述」があるのが理想である。

とくに小川町では計画地の周辺住民はもとより、町内の住民から町会議員、小川町長にいたるまで反対意見が圧倒的であり、賛成なき大規模開発事業である。

住民の背後には、地元の専門家や環境NPOなど大型ソーラー設置による造成の与える影響に詳しいシンクタンクも存在し、小川町における説明会は、とても1時間30分に収まらず、それこそ時間無制限のバトルなり、事業者がつるし上げになることは不可避となる。

事業者は、こうした小川町における説明会の状況を予想して、住民やNPOが準備不足のまま出席するか、あるいは説明会の期日を知らないままあえて開催を強行して、説明会の主導権を握りたいと考えたのであろうか。

ちょうど新型コロナウイルスの感染者が急増し、緊急事態宣言ないしまん延防止重点措置がまもなく埼玉県でも発令されることが確実視されていた、

実際、埼玉県では小川町で準備書説明会が開催された2021年4月20日にまん延防止重点措置が発令され、8月1日まで続いた。

2021年8月2日からは緊急事態宣言にレベルアップされ、9月30日まで続いた。

まん延防止重点措置のもと、多人数が会議室に集まり、長時間の議論する会議などに対し、自粛が求められたことも、事業者に有利に働いた。

事業者はまん延防止重点措置の発令を見越して、多人数の町民が殺到し、制限時間を越える事業者追求の場になることを避けるために、説明会を平日の夜に開催し、しかも二部制にして、人数制限(50席)を課したと考えたとしてもおかしくなない。

当日の様子を環境NPO「おがわ町自然エネルギーファーム」のFacebookでは、次のように克明に記録している。

「小川エナジーの準備書についての説明会 第一部17時15分からの回は、50席のうち8割くらいの席が埋まってました。

業者側は今日の説明会日程について、小川町全戸にポスティング、周知させたとのこと。

しかし、会場にいるだれも、ポスティングチラシを受け取っていない。

これではそもそも説明会として成り立たない。

業者側は説明会日程を官報に載せたので法的には問題ないと言う。

その他に小川町役場に、回覧板にての配布をお願いしたが、『町の事業と勘違いされる』と断られたので、役場に説明会のポスターを貼ったそう。

(誰かみました?)

このあたり、こういったやり取りがそもそもあったのか?

小川町役場の担当の方に確認したい。

参加者から『説明会はSNSで知った、肝心の地域の人に説明会の周知がなされないまま報告会をやるのはいかがなものか?』

『再度、日程を改めて欲しい』という声多数。

業者側は、説明会の既成事実が必要なのか、強引に説明会を始めるが、参加者が全員退席となった。

再度、小川町町民に日程を周知して報告会を開くことについて、業者側は『コロナが・・・非常事態宣言が・・・』というが、住民側としてみれば、それらが落ち着いてからでもいいわけで、説明会が遅れれば、工事着工も遅れるから早く説明会の既成事実が欲しいのだろう。

それにしても『回覧の全戸配布』『現場周辺に650戸は配った』とか、まるで現実とかみ合っていなかったことを記しておきます。

そもそも、報告書はものすごい厚さ、それを19日に縦覧開始で、翌日に説明会って、そこもどうなのか?

小川町の皆さん、自分に関係ない問題として知らずにいていいのでしょうか?

自分事としてとらえて、しっかり現状を知って下さい。

第二部の状況が分かったらまた投稿します」

「メガソーラー報告会、業者側は回覧をポスティングにて全戸配布したという。

しかし、会場の誰も回覧を受け取っていないことが判明。

みんな故人のネットワークやSNSで知った!!

これでは説明会の体を成さない!

殆どの人が退場しました」

事業者「おがわエナジー」は、「さいたまメガソーラー環境影響評価準備書についての意見の概要と当社の見解」(2021年8月31日)において、小川町の説明会に触れ、「小川町の来場者数は、1部は47名、2部が8名の計55名であった。

ただし、小川町(会場:リリック小川)での準備書説明会においては、直接投函によるお知らせを受け取っていないとされる来場者の会場でのご意見により、準備書の内容の説明及び質疑応答には至らなかった」と報告している。

要するに、第1部、第2部ともに参加者は4月20日という縦覧開始翌日の開催およびチラシの投函を受け取っていないという2点の抗議を行い、結局事業者と決裂して、来場者全員が準備書説明会を退席したのである。

ちなみに、4月24日(土)のときがわ町での説明会には10名、4月24日(土)の東秩父村での説明会には3名、4月24日(土)の寄居町での説明会には7名の参加者があったという。

山場である小川町での説明会は、参加者がボイコットしたため、事実上開催されない結果になった。

ここで気になるのが、業者の主張する小川町全戸へのポスティングの実情である。

事業者は、2021年5月12日付けで、ウェブサイトで「ポスティング会社の調査結果について」を公表した。

これは、事業者がポスティング会社の配布担当者から行ったヒアリング結果をまとめたものである。

ポスティングは全5名で担当。

4月11日から13日にかけて小川町の全戸配布をめざしてポスティングを行った。

一部、管理人と思われる人に配布を断られた集合住宅(280ポスト程度)はあったものの、それ以外の7,650戸にはすべてポスティングを行ったという。

事業者はまとめとして、「4月20日(火)小川町住民説明会につきまして、住民説明会の周知方法につきましては。、法に基づいて官報で広報したこと、住民の方に周知するため小川町全体を対象にポスティングを行い、特に飯田・笠原・原川・木部の事業地周辺の4地区には念入りに配布を行ったこと、回覧は小川町の事業と認識される恐れがあることから実施していませんが、庁内での掲示を行っていることと説明しました。このうち、庁内の掲示の説明は、住民説明会ではなく縦覧開始を告知した内容のもので、誤りでした。町には、住民説明会のチラシを送付したこと、縦覧のためのポスターを掲示していたことから、混同したものです」と釈明している。

住民への説明会周知のためのチラシのポスティングが説明会より7~9日前に完了したことをもって事業者は住民への事前の周知に問題はなかったとしている。

だが、公告(4月19日)の1週間以上前のチラシの場合、住民には何の説明会かよく分からず、そのまま廃棄されてしまった可能性もある。

また、3日にわたる配布期間中、とくに念入りに配布を行ったという事業地周辺の飯田・笠原・原川・木部が配布最終日の4月13日になったことも疑問である。

たしかに官報における公告、チラシのポスティング、そして前日だが、事業者ウェブサイトでの周知など、周知方法には形式上は問題はない。

しかし、事業者ウェブサイトでの周知は『官報』における告示と同日の4月13日には行うべきであろう。

だが、問題は繰り返すが周知方法というよりも、縦覧の翌日というあまりにも早すぎる小川町における説明会の設定にある。

通常なら、関心のある方が縦覧した、ないし縦覧中である縦覧開始後10日目ぐらいに説明会を行うのが望ましい。

10日あれば、関心のある町民やNPOのメンバーなどは準備書のとくに関心のある部分を熟読し、意見書の概要をまとめているタイミングである。

このタイミングで事業者による準備書の説明会を行い、参加者との十分時間をとった質疑応答を行えば、今回のような相互不信が募るという最悪の事態は避けられたのではなかろうか。

本来なら、「まん防」が発令され、それが緊急事態宣言にグレードアップされるという時期に、多くの方が会議室に集まるという説明会を開催すべきではない。

むしろ新型コロナウイルスの感染の波がピークを過ぎるまで、縦覧期間を延ばし、意見書の提出期限も延長し、十分な期間をとったあとに説明会を開催することが望ましい。

だが、そうすると工事の着工が数ヶ月遅れることになることを事業者は恐れ、あえて「まん防」の発令初日という最悪・最短のタイミングで説明会を強行し、参加した町民とのトラブルが起きることをあえて想定しながら、説明会を実施したという実績をつくりたかったのではないかと勘ぐりたくなる。

では、事業計画は「環境影響評価調査計画書」の段階からどの程度修正されたのか。

次に、「環境影響評価調査計画書」で示された事業概要と比較しながら、準備書で示された事業の概要と環境影響評価の主要な論点を整理しておきたい。

計画内容はどう変わったのか

本節では、「環境影響評価調査計画書」(2020年1月)と「環境影響評価準備書」(2021年4月)を比較しながら、調査報告書に対する住民意見や知事意見を受け、どのように計画が変わったのかをみていこう。

計画地は官ノ倉山東峰(石尊山)北側の地獄入(大字木部)と滝ノ入(大字笠原)にはさまれた「北西エリア」(北側末端近くに217㍍独標がある)、石尊山から北東~東に延びるもっと広い領域である「東エリア」(途中に246㍍独標がある)、そして石尊山から南に延びる小川町・東秩父村の境界尾根の「山ノ神越え」を南限とし、飯田川上流域の北側山稜から石尊山東の急斜面を含む「南西エリア」の3エリアからなる(「さいたま小川町メガソーラー」全体図を参照)。

図11「さいたま小川町メガソーラー全体図」(出典:「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書」小川エナジー合同会社、2021年4月)

面積は約86.2ヘクタール。

1995年1月に工事が中断した「プリムローズカントリー倶楽部」(113.9ヘクタール)の跡地であるが、面積は27.7ヘクタール少なくなっている。

それでも86ヘクタールという面積は東京ドーム18個分に相当する広さである。

そこが残存緑地を除き、9万6,100枚もの太陽光パネルに覆われ、官ノ倉山周辺の景観は一変してしまう。

プリムローズ跡地のうちメガソーラー予定にから外されたのは、飯田川南の一帯である。

この地域の一部(約4.6ヘクタール)は事業者の構成社員(株式会社サンシャインエナジー)が所有しており、準備書ではこの隣接箇所を対象事業実施区域外の森林保全区域としている。

次に土地利用面積、切り土、盛り土の総量等を比較してみよう。

左側が環境影響評価調査計画書、右側が環境影響評価準備書である。

改変区域

519,000㎡(60.21%) 433,700㎡(50.3%)

太陽光パネル用地

452,300㎡(52.47%) 379,100㎡(44.0%)

非改変区域(残存緑地)

343,000㎡(39.79%) 428,300㎡(49.7%)

計画地内切り土

16,500立方メートル 365,000立方メートル

計画地内盛り土

970,000立方メートル 720,000立方メートル

盛り土搬入量

953,500立方メートル 355,000立方メートル

太陽光パネル数

約9万枚 96,100枚

発電出力

39,600kW 39,600kW

メガソーラー設置事業は、環境影響評価調査計画書に対する埼玉県知事意見(2020年3月26日)でも指摘されているように、「大規模な盛土や森林の伐採により事業計画地内の土地を大幅に改変する事業計画」となっている。

たしかに改変区域は調査計画書当時の60.21%から50.3%へと減り、その分、非改変区域(残存緑地)が39.79%から49.7%へと増えた。

計画地の約半分が残存緑地(残置森林)として残されるが、土地利用図を見れば明らかなように、残存緑地は敷地周囲の緩衝帯ないし施設内の道路両側の緩衝帯であり、細長く確保されているだけであり、まとまった森林は北西エリアの上部だけである。

残存緑地は単なるパーセントで判断するのではなく、野生動物の生息や繁殖が可能になるまとまった面積の緑地がいかに確保されているかで判断されるべきであろう。

調査計画書と準備書との最大の違いは、計画地内切り土、盛り土と、盛り土の外部からの搬入量の変化である。

メガソーラー事業の中核である企業が、それ以前、同地(プリムローズ跡地)で別会社とのグループで150万立方メートルもの残土の搬入事業を計画していたことから、今回のメガソーラー計画の是非をめぐる最大の争点となった。

そして、調査計画書当時の盛り土量-切り土=95万3,500立方メートルもの盛り土を外部から搬入する計画を知り、多くの住民が「メガソーラーの名を借りた残土処分事業」と疑ったのは当然であった。

住民たちの疑いは調査計画書に対する意見書に現れており、知事の意見書でも「造成(切土・盛土)については、複数案を示し、各案の項目別の評価など比較検討の根拠を明らかにすること」と指摘されていた。

事業者は、調査計画書当時は「架台に載せるソーラーパネルの枚数を変える、架台の角度を変えるなどの対策を行い、地形改変量を低減するよう努め、盛土970.000立方メートル、切り土16,500立方メートルとしておりました。ご指摘を受け、造成に関する計画に関しまして、計画地に受け入れる土の量を極力低減させるよう、計画地内での切土・盛土量のバランスを変えるなどの検討を行い、盛土720,000立方メートル、切土365,000立方メートルで計画を再検討しました」と、調査計画書への住民意見に対する事業者見解で答えている。

それでも、計画地内で確保できる盛土は切土には足りず(域内での切土・盛土の完全なバランスはできず)、外部から35万5,000立方メートルもの盛土を搬入することになった。

事業者は残存緑地を50%近くとっていることが、外部からの盛り土受け入れの理由であるとも準備書への住民意見に対する見解のなかで示している。

「今回の計画では、森林伐採を極力低減させるため残置森林を49.7%(法令では25%)としており、改変部分を少なくしていることから、切土量を増やすことが制限され、ある程度の客土搬入を行わざるを得ないものと判断しました」(「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書についての意見の概要と当社の見解」)。

果たして、この説明に信憑性があるのだろうか。

起伏のある丘陵地で、樹林を伐採し、山を削り(切り土)、その土で谷を埋める(盛り土)すれば、切り土・盛り土の域内バランスは実現でき、外部からあえて土を大量に搬入する必要はない。

これが、切り土・盛り土バランスの原則である。

準備書に対する住民意見のなかにも、「残土処分前提ではないとするならば、残土を持ち込ませず、対象地域内での切土・盛土だけで太陽光発電を行う案を改めて提出して下さい」という主張が出てくるのも当然だろう。

だが、域内での切り土・盛り土バランスにこだわると、両者を合計すると、土地改変の規模はきわめて大きくなる。

小川町メガソーラーの盛り土量が970,000立方メートルとすると、域内の切り土・盛り土バランスの原則に固執すると、同じく970,000立方メートルの切り土量だけ山を削る必要がある。

合計1,940,000立方メートルもの大規模な造成になり、まさしく自然破壊そのものである。

事業者のいうように、「切り土を最小限にしたい(工事を最小限にしたい)」「残置森林を多めにとっているので、切り土を確保できない」ために、現地地形をなるべく残しつつ、外部から持ち込んだ土で盛り土をするというのか。

それとも前記は建前で、最初から残土持ち込み前提の大型ソーラー計画だったのか。

ともあれ、完全に域内バランスの原則にこだわり、盛り土を外部から入れないにしても、切り土量を少なくするため、外部から盛り土用の土砂を持ち込むにしても、いずれにしても無理があり、周辺住民の理解を得られる計画ではない。

最初から、小川町メガソーラー計画は破綻していたのである。

外部からの残土搬入への住民や環境NPOの反対は根強い。

それは残土処分事業を持ち込んだ事業者を含む合同会社が計画するメガソーラーが残土搬入を前提とした計画になっていることが最大の理由だが、それ以上に「どんな土が搬入されるか分からない」「プリムローズの造成時に盛り土をした場所が大規模な山崩れを起こしたのに、再度そこに盛り土することによる災害の危険性」も大きな理由になっている。

実際、メガソーラー計画に反対する環境NPO「比企の太陽光発電を考える会・小川支部」が発行した「プリム跡地 メガソーラーニューズレター」№1(2021年7月29日)でも、「残土持ち込みによる水質・土壌の汚染」を反対理由の1つに挙げている。

同じくメガソーラーに反対する小川町の環境NPO「おがわ町自然エネルギーファーム」作成のチラシでも、「この計画、残土持ち込みが前提です!」と指摘したうえで、いくつもの問題点を列挙している。

つまり、「どんな土が持ち込まれるか分かりません」「工事をきっかけに、一帯が将来残土処分場になってしまうのでは?」などを挙げている。

さらに同じチラシでは、2020年12月10日に小川町議会が残土(客土)持ち込みへの反対を決議しているが、今回準備書で示された修正計画でも、「未だ残土持ち込みありきの計画です」と述べ、事業者が小川町議会の議決を公然と無視した事実を挙げている。

残土の安全性や残土がどこから来た土か分からない不安、そして残土について放射能検査はしないのかなど、準備書に対する意見書で多くの意見提出者が搬入残土の安全性や周辺環境悪化への懸念を問題にしている。

一方、事業者は準備書で盛り土については、域内の切り土により発生した土を利用するほか、切り土で足りない約35万5,000立法メートルを外部から搬入するとし、この土はUCR(株式会社建設資源広域利用センター)からのみ購入すると述べている。

準備書から引用すると、「UCRは、公共や民間の建設工事から発生する建設発生土の有効利用を図るため、東京都、災異多摩県、神奈川県、横浜市、川崎市、さいたま市、相模原市、(独)都市再生機構、東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、首都高速道路(株)、UCRで構成される『UCR利用調整会議』で搬出土量と受け入れ地の調整を行っており、土質などの受け入れ条件(上質区分、土壌分析基準等)が明確になった土のみを斡旋している。

土の搬入にあたっては、事前協議によって搬入土の採取の場所を調整し、首都圏の近隣都県とする」としている(「さいたま小川町メガソーラー環境影響準備書」小川エナジー合同会社、2021年4月、47頁)。

だが、本当に事業者は盛り土用の土をUCRからのみ受け入れるのだろうか。

官ノ倉山のメガソーラー問題を執拗に追い続けているジャーナリストの河野博子氏は次のように述べている。

「UCRはホームページ上で受け入れ地の場所と事業者を明示しているが、小川町メガソーラーおよび小川エナジー合同会社は記載されていない。環境アセスの手続き中なのでホームページへの記載はないが小川エナジー合同会社はすでに受け入れ希望の申し出をUCRに行っているのか、あるいは受け入れ希望をすればかなうためそうした手続きは必要ないということなのか。

UCRに聞いたところ、驚きの答えが返ってきた。『小川エナジー合同会社から受け入れ希望の話があったかというと、まったくない。希望があれば、受け入れ地として登録するかどうかについて、場所や法令の適合性、現地の交通状況、近隣とのトラブル状況、事業者が公共事業の入札参加資格を持っているかなど内規に基づく審査を行う。簡単に受け入れ地になれるわけではない(総務課)』」(河野博子「埼玉・小川町メガソーラー、大量盛り土への大懸念」(『東洋経済オンライン』2022年2月24日)

「準備書」で堂々と「UCRからの土のみしか受け入れない」と述べているのに、肝心のUCRに対しては、何と連絡もしていないということなのだろうか。

アセス手続きは終わり、林地開発許可の申請に入ってから、UCRに連絡するということなのだろうか。

おそらく、今後もし小川エナジーが環境アセス手続きを強行し、開発許可申請に入り、UCRに対し受け入れ地としての希望を申請しても、これだけトラブルを抱えた事業に対し、簡単にOKを出すわけがないだろう。

さて、外部からの35万5,000立方メートルもの搬入残土を含む72万立方メートルもの盛り土を行うことへの懸念は、別の側面からも指摘されている。

それが計画地のような急斜面への盛り土そのものの危険性であり、具体的にいえば山崩れの危険性である。

プリムリーズカントリー倶楽部の造成にあたっては、今回のメガソーラーの東エリアにかぎり、盛り土を含む土地改変工事を行っている。

2019年10月の台風19号通過時に、官ノ倉山東峰(石尊山)東側の丘陵地帯(東エリア)の北側斜面で大規模な地滑りが起きた。

この付近はプリムローズ造成時に盛り土が行われた場所で、盛り土への懸念が現実になっている場所でもある。

これについて、アセス準備書のなかで、事業者は「崩落箇所付近には、ゴルフ場計画時には、配水施設の設置が計画されていたことが確認できる。しかしながら、現在、付近に配水施設は存在しておらず、雨水は地表を直接流下もしくは浸透する状況となっている。

ボーリング調査において、崩落箇所であるG1地点において盛土層が確認されたことを考慮すると、崩落箇所周辺においては、過去のゴルフ場開発計画により盛土による地形改変が行われたものの、配水施設の建設には至らず放置されていたものであると考えられる」と指摘している(「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書」小川エナジー合同会社、2021年4月、605頁)。

準備書では、こうした見解から、山崩れの原因は盛り土そのものにあるのではなく、以前のゴルフ場造成工事における配水施設の不備が原因であり、盛り土の安定性を高める工事を環境保全措置として導いている。

つまり、十分な安全対策を行えば、現地と異なる出自の土を盛っても、安定性は確保できるという考えである。

これに対し、河野博子氏は笠原在住の桑原衛さんという土木工学・水分学専門家に取材を行い、プリムローズ跡地における2019年の台風19時の山崩れの原因を盛り土の安全対策の不備に求めるのではなく、この地域固有の地質こそが原因であるとの結論を得ている。

河野氏のレポートを引用すると、「砂岩と泥岩が交互に重なり、その間に粘土層の土もあるモザイク型の地質で、地盤の安定性を確保するには、最も扱いづらい」「そのような厄介な地質の地盤を安定させるためには、どうしたらよいか。「桑原さんは『まず多くの地点でボーリング調査をきちんと行い、地盤内の状況を把握する。さらに、地すべり面があれば、崩積土を全部取り除く。地すべり面の上に盛り土をするのは、自殺行為。そのうえで段差工や排水路を備える必要がある』と説明する。準備書は、そうした手立てを行うことについてまったく触れていない」(河野博子「埼玉・小川町メガソーラー、大量盛り土への大懸念」『東洋経済オンライン』2022年2月24日)と鋭く指摘する。

準備書への住民意見のなかには、過去に山崩れを起こした地点への盛り土だけでなく、北西エリアの2箇所の谷への大量の盛り土計画の安全性を心配するものが見られる。

この地点は桜沢川最上流の2つの急峻な谷で、谷のすぐ下には栃本(大字笠原)の集落がある。

予定地内の北側の谷にはプリムローズが設置した調整池があり、それをそのまま砂防ダムとして利用する予定である。

だが、南側の谷には砂防ダムの設置予定はないという。

造成計画では、谷の間の小尾根を切り土して、2つの谷を埋めるという。

準備書には盛り土の高さは記入されていないが、急峻な斜面で、盛り土の高さは30メートル近くに達すると推測される。

とくに心配なのは南側の盛り土で、下流に砂防ダムもなく、急傾斜の谷を大量も盛り土で埋め、その上にソーラーパネルを敷き詰めた場合、もし大雨が降り、盛り土に大量の雨水がたまり滑りやすくなったとき、果たして砂防ダムなしに山麓集落への土砂崩れを防ぐことができるのだろうか。

こう書いているとき、準備書の手続中の2021年7月3日午前10時半、静岡県熱海市伊豆山地区の逢初川で発生した死亡者28名(災害関連死1名を含む)を出した土石流災害を思い出した。

伊豆山地区土石流災害の原因は、逢初川上流の山に行われた大量の違法残土の盛り土の一部が崩壊したことにある。

違法盛り土の量はトータルで5.4万立方メートルを超えていたと推測されるが、盛り土に雨水配水のための地中配水設備もなく、流れ出した土砂をせき止める砂防ダムもなかった。

伊豆山地区の土石流を知るにつれ、準備書に対する住民意見で、複数が「桜沢沢上流の2箇所の盛り土計画の小さい方(南側の盛り土)の盛り土計画について疑問を呈していたのも理解できる。

これに対し、事業者見解では「盛土地域の雨水排水は、1号調整池(北側の盛り土下流に設置されているプリムローズの調整池)まで配水施設を設けていますが、盛土についてはそれ自体で安定するよう設計しております」と答えているが、意見提出者は、それ以上が知りたいのではなかろうか。

つまり、大雨の時、果たして盛り土が本当に安定するのか?盛り土のなかにどのような雨水対策を設けるのか?しみ出した雨水や土砂を1号調整池まで流す配水施設で全部受け止めることができるのだろうか?もし、配水施設が壊れ、大量の土砂が土石流となって流れ出した場合、1号調整池だけで受け止めることができるだろうか?

こんな疑問に対し、事業者の見解は、あまりにも素っ気ない。

まるで人ごとのような書き方である。

以上、大量の盛り土や外部からの残土搬入などの問題に焦点を絞り、住民意見を引用しながら準備書の内容を検証してきた。

次節では、それ以外の主要な問題点についての準備書に対する住民意見の概要と事業者の見解を対比しながら、検証作業を進めてゆくことにしたい。

住民意見と事業者見解との埋めがたいギャップ

「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書」は4月19日から5月19日までが縦覧期間であった。

縦覧期間中に準備書の説明会が関係地域である小川町、東秩父村、ときがわ町、寄居町で開催されたが、予定地のある小川町における説明会が縦覧開始の翌日であるということから、周知不足が指摘され、当日の説明会は参加者が1部、2部とも全員退席する混乱状態になったことは既に述べたとおりである。

準備書に対する意見書提出期間は当初4月19日から6月2日までの1ヶ月半であったが、途中大型連休をはさむことから、6月14日まで延長された。

法アセスでは、意見がある者は関係地域の居住者以外であっても誰でも提出できるので、もちろん提出者は地元小川町やその周辺の方が圧倒的であったが、全国から意見が出された。

それだけ、里山の自然生態系を破壊するメガソーラー事業のアセスへの関心は深く、本件はまさしく「全国区レベル」の関心事になった。

意見書提出件数(提出人数)が534件にのぼった。

2021年8月31日に経済産業大臣に提出された事業者である「小川エナジー合同会社」作成の「住民意見の概要と当社の見解」は350頁を超える大冊となり、住民意見が数だけでなく、内容も多岐にわたっており、その多くが専門的な知見、そして現地での実地調査を踏まえた的確な指摘であった。

もちろん意見書のほぼすべてがメガソーラー反対の立場に立っているが、主要な論点として前節で述べた「大量の盛り土の危険性」「外部から盛り土搬入への寄付」を指摘するもののほか、次に多かったのは希少種である鳥類のサシバとミゾゴイが現地で営巣・繁殖をしているのが確認されたため、生息環境を守るために反対する意見であった。

さらに、国道254号線から特養施設や住宅地を抜けて毎日大量の土砂を運ぶダンプが走ることによってもたらされる騒音や振動への不安、相変わらず根強い事業者の信頼性への疑問、大量の木を切り、造成をおこなったあとに9万枚以上の太陽光パネルを敷くことによる景観の悪化、そして官ノ倉山ハイキングコースと工事用の道路が交差することをはじめとする官ノ倉山周辺のハイキングコースへの影響などを心配する意見が続いた。

「盛り土」「残土搬入」に関する意見書や見解書については、前節で触れたので、本節ではそれ以外の主な論点を、準備書、住民意見、事業者の見解などを引用しながら整理していこう。

サシバの保護

中型の猛禽類であるサシバは、環境省の「レッドリスト」ではVU(絶滅危惧Ⅱ類:絶滅の危険性が増大している種)、埼玉県の「レッドデータブック動物編」ではCR(絶滅危惧Ⅰ A類:ごく近い将来における野生での絶滅の危険性がきわめて高い種)とされている希少種である。

空を優雅に舞う鳥で、「サシバの語源として、尾羽が矢に使われたことから差羽になったという説がある」(「埼玉県レッドデータブック動物編」)ほど親しまれてきた鳥である。

環境省が2013年にとりまとめた「サシバの保護の進め方」は、「はじめに」で次のように書いている。

「サシバは、東北地方以南に夏鳥として渡来する中型の猛禽類である。南西諸島やフィリピンにかけての地域で越冬し、おもに両生類、爬虫類、昆虫類、小型哺乳類などを食物としている。環境省の繁殖分布調査の結果によると、生息分布が急激に縮小していることが示されており、特に関東以西でその傾向が顕著である」

そのため、平成18年12月に改訂された環境省レッドリストでは、絶滅危惧Ⅱ類としてとりあげられるまでになった。このような状況の変化から、近年、開発事業等にあたってサシバの保全措置の必要が高まっている。

一般的に猛禽類は種ごとに生態的地位が異なり、各々特異な環境を選好しているが、サシバの多くは里山環境に生息しており、里山の生態系の上位に位置している。

つまり、サシバの多くは里山環境の保全状態が良好であることを意味し、里山において多様性の高い生態系が保全されていることを示す一つの証になるものと考えられる。

このため、サシバの保護にあたっては、生息地全体における多様性の生態系の保全を念頭に置く必要がある」(環境省「サシバの保護の進め方」2013年3月)

プリムロース跡地とその周辺にサシバの複数のつがいが確認されているということは、ゴルフ場の造成が途中で中止なってから約30年、この間に自然の復元が進み、造成の手が入らなかった丘陵と合わせて、生態系の上位にあるサシバの生息にとって理想的な里山環境が保全されてきたことを意味する。

その良好な里山の自然を根底から覆しかねない、プリムローズ跡地へのメガソーラー設置は、サシバの良好な生息環境を奪い、近年その数が大きく減っているサシバの減少に拍車をかけかねない。

2020年10月5日、「方法書」(「環境影響評価調査計画書」)に対する埼玉県知事意見で、「生態系について、地域特性・事業特性に応じた適切な注目種の選定、事業の影響を踏まえた定量的な調査・予測評価を実施すること」と既に指摘されていた。

知事意見では、付け加えて「事業計画地周辺で活動する環境保全団体等から情報収集を行い、調査、予測及び評価に活かすこと」と述べていた。

現に環境NPO「比企の太陽光発電を考える会」自主調査チームは、環境アセスの調査とは別個だが、時期的には並行して地元の鳥類学者の指導を受けながら、町民有志で野鳥調査を行ってきた(2020年4月初旬から2021年6月。以後も調査継続中)。

その結果、サシバの3ペアの繁殖、雛(ひな)の巣立ちまで確認している。

サシバの営巣場所は栃本地区・笠原地区・飯田地区の3地区であり、3つの営巣木を並べていき、それぞれから500メートル以内の高利用域を円で描いてみると、3つの円が重なり、サシバの行動圏はメガソーラー予定地をはるかに超える。

サシバの営巣中心域および高利用域の保全や高利用域に対する外部からの人為的圧力の低減が必須とするなら、メガソーラー設置による29万9,400平方メートルもの樹木の伐採、とくに最大の伐採対象となっているコナラ群落(面積比71.9%)や2番目の「スギ・ヒノキ植林」(面積比24.9%)などの消失と切り土・盛り土などの地形改変は、サシバの生息・繁殖環境破壊の捉えられても仕方ないだろう。

こうして比企地方に残ったわずかなサシバ生息地も、消失の恐れ大である。

この懸念に対し、準備書ではサシバについて、地元ではなく、地元で活動していない

認定特定NPO団体の助言を得て、一営巣期に調査を行ったところ、対象事業工事実施区域内で2ペア、対象事業区域外で1ペアの繁殖を確認したとしている。

準備書では、営巣地関係の地図が「動植物保全の観点から非公開」扱いになっているので、事業者が営巣と繁殖を確認した3ペアが、市民団体が調査で発見した3ペアと同じかどうかは分からない。

しかし、両者の調査からも、官ノ倉山のプリムローズ跡地が急激に減っている里山のサシバ営巣地の残った砦であることは明らかである。

ところが、準備書ではサシバ3ペアの営巣と繁殖を確認しながらも、工事の実施によるサシバへの影響について、「工事の実施により、忌避行動が生じうると考えられる」と認めつつ、事業実施区域外や区域内の改変区域外(残存樹林内)に営巣木と同種の木が存在するとし、工事区域外や残存樹林内への「営巣誘導」を行うことを暗に匂わせている

さらに、工事の実施により、予定地内を営巣中心域としているペアについては、営巣中心域が減少することを認めている。

また、高利用域の減少も認めているが、計画の見直しにより、営巣中心域、高利用域減少の削減を図り、主要な餌地も残されるため、工事や樹木伐採、土地の造成によるサシバへの影響は軽微であると結論つける。

もちろん、これに対し、意見書では微に入り細をうがつ追及を行っているが、事業者は最終的には「事業計画を見直し、対象事業区域内の樹林等の一部を残存させるとし、影響を低減する環境保全措置を講じました」として逃げ切っている。

市民団体から一営巣期のみの今後も引き続き調査を続けるべきだと指摘され、事業者は次の営巣期に調査を行い、その結果を「評価書」にとりまとめること。

そして、工事中においてもモニタリング調査を行い、供用時においても事後調査を実施するとしているが、果たして信じられるだろうか。

これに対し、日本野鳥の会・上田恵介会長は「サシバは県内で十数つがいほどしかいないとされるなか、新たに3つもつがいが発見されたのは驚き。里山自然環境の宝庫だ」と価値を強調し、「予定地の3分の2が高利用域と重なり、森が伐採されたら繁殖できなくなる」としている(「朝日新聞、2021年8月30日付)。

ミゾゴイの保護

サギ科のミソゴイは、環境省の「レッドリスト」ではVU(絶滅危惧Ⅱ類:絶滅の危険が増大している種)、埼玉県の「レッドデータブック動物編」ではEN(絶滅危惧 B類:A類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの)にそれぞれ指定されているサギ科の夏鳥である。

サシバと同様、冬期はフィリピンを中心とする東南アジアや台湾で越冬する。

4月上旬頃に本州の低山~里山の営巣地に飛来。

独特の鳴き声で囀りを行ったあと、つがいが形成され、造巣作業が行われる。

造巣期間は約2週間。抱卵期は4月下旬以降。巣内での育雛期は5月下旬以降。

一夫一妻で、雄雌とも抱卵や給餌を行う。

巣立ち後の幼鳥は約1ヶ月程度営巣地周辺に滞在し、9~10月に移動を開始し、越冬地(フィリピンなど)に南下する(以上の説明は、「ミゾゴイの保護の進め方」環境省自然環境局野生生物課、2016年3月)を参照した)。

繁殖は、ほぼすべて日本で行われ(済州島・台湾で繁殖の2例がある)、生息地は「平地~低山帯等の薄暗い広葉樹林や針広混交林」である

川や沢など水の流れる谷地形の谷底ないし斜面に生育するケヤキやコナラなどの広葉木を営巣木とすることが多い。

餌は、生育場所により異なるが、ミミズ類、陸産貝類、甲虫類などの土壌動物が主たる食物である。

水の流れる沢や谷の近くでは、そこに生息するサワガニ等を食べる。

里山におけるミゾゴイ生息地の位置づけについて、前記「ミソゴイの保護の進め方」では次のように書いている。

「ミゾゴイは、およそ標高1,000㍍以下の平地から低山帯の広葉樹林及び針広混交林に生息することから、里地里山に生息していると捉えることができる。しかし、ミソゴイの典型的な生息環境は、里地里山の全域にわたるものではない。(中略)ミソゴイの典型的な営巣環境を、湿潤な谷地形で樹冠が閉じて薄暗く、営巣に適した大径木があり、餌となる生物が豊富な場所であると整理したが、このような環境は、里地里山の中でも、比較的人為的攪乱の少ない自然性のやや高い地域に多いといえる」

いまやミソゴイの数は世界でわずか1,000羽以下ともいわれている(「ミソゴイ保全活動野外調査結果」バードライフ・アジア、2010年3月)

埼玉県でも、2018年に発行された「レッドデータブック動物編」によると、東松山市東平等の山林や比企・児玉丘陵等では1970年代まで繁殖記録はあるが、現在確実な記録はないという(2012~2016年の間に、狭山丘陵・加治丘陵などの丘陵や寄居町・飯能市・秩父市・日高市・横瀬町などの低山帯で繁殖期に記録があり、東松山市の高坂台地でも記録がある)。

こう見ていくと、ゴルフ場造成跡地とはいえ、官ノ倉山周辺でミゾゴイが生息・繁殖していれば、それは官ノ倉丘陵の自然環境の良好さを証明するものである。

そこで事業者はミゾゴイの生息・繁殖調査を行っている。

事業者は、ミゾゴイについて「囀り調査」「営巣木の確認調査」「植生調査」を実施。

その結果、4つの巣を発見し、その位置をもとに造成工事等の影響を予測した。

事業者の見解から要点を引用しておこう。

「確認された巣については、『事業計画を見直し、対象事業実施区域内の樹林等の一部を残存させる』環境保全措置を講じることにより、巣のある谷地形の改変を回避した他、調査地域内の樹林環境のうち改変面積の割合を約16%まで減少させ、出来る限り本種の影響の回避・削減を図る計画としました。

また、動物の項目の他、生態系の項目において、特に調査地域の重要な特性である「谷沿いの湿地的な環境」を指標する種として本種を選定し、生息環境への影響を定量的に予測・評価しました。その中で、本種の営巣環境の他、餌資源に該当するサワガニ、ミミズ等の土壌動物を対象とした調査を実施し、採餌環境についても予測・評価を行っています。

また、予測・評価は調査地域全体を対象とし、確認された本種の営巣地付近のみでなく、他所での繁殖・利用も想定して調査地域全体における本種の生息環境と改変区域の位置関係を考慮しております。

そのうえで、『事業計画を見直し、対象事業区域内における樹林等の一部を残存させる』環境保全措置などを考慮した結果、本種の生息環境は残されると予測しております。

一方、本種の餌資源の生息環境である河川の一部には調整池から濁流の流入が考えられるため、『濁水』においては、排水路にて調整池に導き一旦貯留し、土粒子を十分に沈殿させたのち、上澄み水を対象事業実施区域内に放流する』等の措置をとります。

この結果、流入する濁水の程度は、現況で発生している程度以下になり、本種の生息環境への影響は小さいと予測しております。環境保全措置の確実な実施により、本種への影響の削減に努めていきます」

このような事業者の現地調査にもとづく環境保全措置に対し、先に紹介したサシバの自主調査を行った「比企の太陽光発電を考える会」のメンバーと地元の専門家からなる7人の調査グループは、独自に2020年1月に予定地全域の沢を遡行し、さらに生息が想定される山林を歩いて、鳥の巣を発見。

発見した場所や巣の形状、巣の高さ、樹種、周辺環境などを可能な範囲で記録し、写真とともに、専門家(複数)に鑑定をしてもらった結果、全員がミゾゴイの古巣と確認した。

この方法で合計4つの古巣を発見した。

次に古巣(4つ)について囀りの調査のために繁殖期にあわせ古巣から少し離れた場所にICレコーダーを設置し、日の出前約2時間(2箇所で実施)、日没後約2時間(3箇所で実施)自動録音を試みた。

そして囀り調査にもとづき、2021年6月中旬に野鳥調査メンバーで、古巣付近の実態調査を行った。

古巣付近ではミゾゴイの新巣は発見できなかったが、全く違う新しい場所で営巣を確認tできた。

しかも、新巣にミゾゴイが座って営巣している姿を写真に収めることができ、繁殖中であることが確認できた。

新巣は予定地のほぼ中央であり、これにより事業者が主張する「事業予定区域内の残存樹林の若干の増加」程度では済まなくなる可能性がある。

市民グループが粘り強い調査の結果、事業者が発見できなかったミゾゴイの繁殖を写真に収め、ICレコーダーに鳴き声を録音したことは画期的であるといえる。

これらの調査を踏まえ、住民側は「改めて営巣、繁殖の調査を実施してから、しっかり保護できるようなミゾゴイの行動圏を回避した事業計画の案を提示してください。この調査結果から、ミゾゴイは繁殖中であることが確認できましたので、環境影響評価の本調査においても、ミゾゴイの営巣、繁殖調査を環境省の『ミゾゴイの保護の進め方』に基づき実施し、その上で、ミゾゴイの繁殖への影響、回避策を改めて示してください。今後も自主調査を続けていきます」と意見書のなかで訴えている。

事業者は見解で「ミゾゴイの繁殖」という新たな事実を突きつけられながらも、完全にスルーして、回答すらしていないのである。

いずれの主張が妥当なのかについては、準備書、住民意見、事業者の見解を踏まえ、準備書を審査する埼玉県、環境省、経産省に委ねられることになった。

残土等を積んだ工事用車両の増加による進入路周辺への影響(騒音・振動)

メガソーラーの設置工事にともなう工事用資材の搬出入ルートは1本のみである。

国道254号線の飯田・笠原境界付近から小川町の町道に入り、飯田の特養施設「さくらぎ苑」脇を抜けて、南東から事業実施区域内に入るルートである。

利用車両が大幅に増えるため、搬出入ルートが国道254号線から分岐する付近の国道の渋滞も心配だが、それ以上に心配なのが町道周辺の人家に与える影響である。

なかでも、車両増加にともなう騒音や振動の増加が心配である。

「準備書」では、国道254号線から町道が分岐する地点、特養施設「さくらぎ苑」前の2地点を選び、騒音・振動等のシミュレーションを行っている。

まず現況調査として、平日(2019年11月21日・木・午前6時~22時)と休日(2020年11月7日・午前6時~22時)に騒音や振動等の状況を調べている。

そのうえで、予測対象期間として、「建設工事」時期において1日に走行する工事関連車両の通過が最も大きくなると想定される「工事開始から30~32ヶ月目)を選び、予測地点(2地点)において、現況交通量に工事関係車両(予測)を足して、将来交通量を予測し、騒音・振動等の値を導いている。。

ここでは、細い町道沿いの特養施設「さくらぎ苑」付近の騒音・新道の予測値をみてみよう。

それによると、現況が1日当たり大型車9台、小型車236台、合計245台であり、これに工事関連車両を足した値である将来交通量(予測)が、1日当たり大型車253台、小型車306台の合計559台台である(工事関係車両の割合は56.2%)。

上記の調査地点(さくらぎ苑脇)における将来交通量(予測)をベースとして、「道路交通騒音レベル」「道路交通振動レベル」がどれだけ現況より上がり、それが環境基準内であるかどうかを計算している。

予測結果では、「さくらぎ苑」脇における建設工事時の昼間の騒音レベルは、入方向・出方向ともに現況の48デシベルから7デシベル増加し、将来騒音レベルは、ともに55デシベルとなり、環境基準の55デシベルと同じ値である。

振動の予測でも、「さくらぎ苑」脇の造成工事の昼間の振動レベルは、入方向・出方向ともに現況の25デシベルから13デシベル増加し、将来振動レベルは、ともに38デシベルとなり、環境基準の65デシベル以内である。

そして結論として、建設工事時の車両増加による騒音について、次のように結論づけている。

「事関係車両の走行(引用者注:「廃棄関係車両」の文言は省略した)に伴う騒音の影響を低減するための環境保全措置は以下のとおりである。

・工事用資材等の運搬車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画的かつ効率的な運用管理を図る。

・工事用資材等の運搬車両の整備、点検を適切に実施する。

・工事用車両のアイドリングストップを実施する。

・建設発生土を原則場内で有効活用し、場外への運搬車両を低減する。

・造成計画を見直し、搬入する土量を低減する。

工事関係車両(引用者注:「撤去・廃棄関係車両」の文言は省略した)の走行に伴う騒音は、昼間の時間帯にのみ発生する一時的な影響であり、上記の環境保全措置、配慮を行うことによって、実行可能な範囲での影響の低減が図られているものと評価する」

造成時の車両増加にともなう振動についても、以下のように結論づけている。

「工事関係車両(引用者注:「撤去・廃棄関係車両」の文言は省略した)の走行に伴う振動は、建設工事時(引用者注:「解体撤去工事」の文言は省略した)で要請限度を満足する結果であった。

なお、予測においては、工事期間中で最も工事関係車両台数が多くなる時の台数で予測しており、環境保全措置で示したような工事関係車両の平準化や交通量の調整によりて低減は可能と考える。

以上のことから、環境保全の基準等との整合が図られているものと評価する」

これが、準備書で事業者が示した大型ソーラー設置工事時(準備書では、パネルの解体・撤去時の値も計算しているが、煩雑になるので省略した)に走行する工事用車両による騒音・振動の増加分の予測である。

当然、準備書に対する住民意見では、こうした事業者の予測・評価に対してきびしい指摘が投げかけられている。

いくつか紹介しておこう。

「どうして交通に影響ないと言えるのですか。国道254号線にも大きく影響し渋滞を引き起こすこと請け合いです」

「土砂の搬入にかかわる交通量の増加が予想されるが、どのような調査をして影響を認識しているのか?」

これらの意見に対する事業者の見解は、あくまでも「準備書」の内容を繰り返したものであり、「影響は軽微である」と言い放っている。

つまり、「資材運搬の車両の影響については、影響が考えられる大気質、騒音・振動、動物、生態系、人と自然とのふれあいの場、温室効果ガスの項目を選定し、予測・評価しました。その結果、環境基準等の基準値を満足しているため、影響は軽微であると考えております。

更に、資材運搬等の車両は、計画的かつ効率的な運行管理に努め、車両台数を平準化することや、アイドリングストップなどの環境保全措置を徹底し、影響の低減に努めてまいります」としている。

しかし、環境基準を満足しているといっても、将来騒音レベルの予測値は環境基準の値と同じであり、辛うじてクリアしたというだけでしかない。

工事用車両が1日当たり往復314台も増加するという事実の重さは「住民意見」の指摘するとおりである。

大型車・小型車合計で314台も増加するのに、増加分の騒音レベルがわずか7デシベルというのにも、頷けない部分がある。

事業者はなるべく小型車を増やすことにより、騒音・震度レベルの増加分低減をめざしているようだが、走行車両が大幅に増えることには変わりはなく、児童の通学時の安全にかかわる問題を引き起こすことは不可避である。

それ以上に、準備書では事業者の見解のように、「大気質、騒音・振動」などここに予測・評価を行っているが、大気汚染、騒音、振動のそれぞれが増加した場合の、人体に与える複合的な影響について予測・評価する手法がないのかどうか気になるところではある。

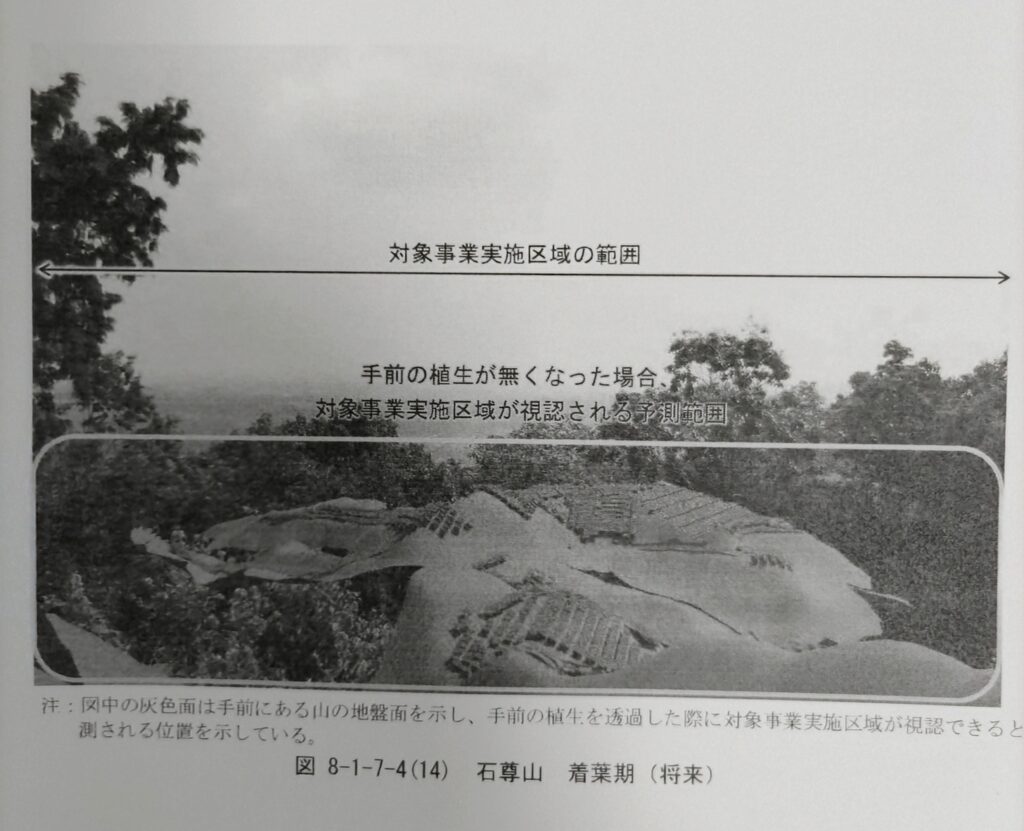

大量の木を伐採。盛り土をして、そこに9万1,600台ものソーラーパネルを設置することにより、官ノ倉山付近の景観が一変。しかし「準備書」では景観変化を過小評価

「小川町里山クラブ”You-You”」が、小川町角山地区の町有林地内にある「同クラブ台に展望台」からは、北側方面から官ノ倉山西峰、東峰(石尊山)、さらに東峰から東に延びる緑の丘陵それぞれの北面がよく見える。

官ノ倉山よりもさらに低い馬の背のような丘陵の背後には、比企の象徴的な山である笠山が高く聳えている。

問題は、官ノ倉山東峰(石尊山)北側の山腹と石尊山から東に延びる丘陵の北側および山頂部が9万1,600台ものソーラーパネルで埋め尽くされてしまうことだ。

官ノ倉山とその周辺の緑の丘陵が、緑の木々の代わりにソーラーパネルで埋め尽くされる無残な姿を予想図として「小川町里山クラブ”You-You”が作成し、公表することにより、小川町の町民はもちろんのこと、官ノ倉山を愛する多くの人々が事態の深刻さを肌身で感じることになった。

事業者は、このような景観変化(景観悪化)を準備書でどのように「過小評価」しているのだろうか。

「準備書」では、対象事業実施区域からおおよそ3キロの範囲内を調査地域としている。

調査地域内における「主要な眺望点」(不特定多数の利用が考えられる地点)6地点に加え、地域住民が日常的に慣れ親しんでいる場所等の8地点の計14地点を取り上げ、それらの地点から対象事業実施区域がどのように見えるのかどうか予測している。

「主要な眺望点」は以下のとおりである。

・見晴らしの丘公園(仙元山中腹)(小川町)

・県立小川元気プラザ(金勝山)(小川町)

・官ノ倉山西峰(小川町・東秩父村)

・官ノ倉山東峰(石尊山)(小川町)

・富士山(小川町)

・三ケ山緑地公園(寄居町)

「日常的な視点場」は以下のとおり。

・熊野神社(小川町笠原)

・山光神社(小川町木部)

・天王池(小川町木部)

・長福寺周辺(小川町飯田)

・北向不動周辺(小川町笠原)

・笠原集落(小川町笠原)

・飯田神社(小川町飯田)

・栃本親水公園(小川町笠原)

落葉期と着葉期のそれぞれにおいて、上記の14の眺望点から対象事業実施区域が眺められるのかについてである。

ここで注意しておきたいのは、眺められるというのは、現況の対象事業実施区域(木々に覆われた)が眺められるかどうかである。

上記の14の地点のうち、官ノ倉山に近いものの、着葉期はもちろんのこと、落葉期であっても、対象事業実施区域を眺められないのが官ノ倉山西峰・富士山・熊野神社(笠原)・三光神社(木部)・天王池(木部)・長福寺周辺(飯田)・北向不動尊(笠原)・飯田神社(飯田)・三ケ山緑地公園(寄居町)である。

残った5ケ所のうち、「見晴らしの丘公園」は、たしかに360度の展望を誇るが、官ノ倉山方面は遠すぎてぼやけてしまう。

となると、「県立小川元気プラザ」(金勝山」)、「官ノ倉山東峰」(石尊山)、「笠原集落」(笠原)、「栃本親水公園」(笠原)の4ケ所のみとなる。

このうち、着葉期・落葉期ともに対象事業実施区域が眺望できる地点として、「県立小川元気プラザ」「笠原集落」「栃本親水公園」。落葉期のみ眺望できる地点として、「官ノ倉東峰」(石尊山)を挙げ、今度は着葉・落葉両期における現状と将来の眺望を比較している。

なかでも対象事業実施区域がよく見えるのが、落葉期に山頂直下の東エリアの区域が眼下に眺められる官ノ倉山東峰(石尊山)であり、着葉期・落葉期ともに眺められるのが「県立おがわ元気プラザ」と「笠原集落」である。

このように主要な眺望点のうち、いくつかでは緑茂る丘陵が、伐採され、切り土・盛り土のため起伏が少なくなった草地にソーラーパネルが敷き詰められた人工的な景観に変貌する。

こうした地形変形および施設の存在にともなう景観への影響を低減するための環境保全措置として、準備書では次の2つを挙げている。

・森林伐採量を最小限に抑え、残置林を確保し、周辺からの景観に配慮する。

・太陽光パネルは、低反射型太陽光パネルを採用する。

その上で、「準備書」において、事業者は、「本事業においては、太陽光パネルが浮き上がって見えないように反射や眩しさを抑制した低反射型太陽光パネルを採用し、また森林伐採量を最小限に抑えて残置林を確保し、周辺からの景観に配慮する計画としていることから、『埼玉県景観条例』及び『埼玉県景観計画』に示されている景観形成基準に整合しているものと評価すると結論づけている。

ただし、「主要な眺望点」「日常的な視点場」は、いずれも予定地から3キロ範囲内の比較的知られた場所に限定されているように思われる。

とくに、計画地に近い眺望点のなかには、計画地が1年をとおして見えないとわかりきった場所が多く含まれ、水増ししているようにも勘ぐりたくなる。

計画地から3キロの範囲内という条件をゆるめ、最初に紹介した「小川町里山クラブ”You-You”」の第二展望台(小川町角山)のような官ノ倉山北側から東側にいたるソーラーパネルの全貌を手に取ることができるような隠れたビューポイントがあるはずである。

このような隠れたビューポイントを住民への聞き取りなどにより掘り起こし、眺望点に加える努力をもっとすべきであった。

また、東エリアの造成地が直下に広がるはずの官ノ倉東峰(石尊山)から見下ろす眺望については、落葉期に木の狭間から見えるのみという表現をしている。

実にショッキングなのは、仮に東峰(石尊山)山頂東側の植生がないとしたら、将来どのような眺望になるか予測した写真(準備書に掲載)である。

それをみると、緑の丘陵を覆っていた木が消え、盛り土をして起伏がなだらかになった土地一面が造成地に変貌。そこにソーラーパネルが敷き詰められるのを待っている光景である。

これをみると、無残な造成地やソーラーパネル設置後の山の姿が木の間ごしに微かにしか見えないことのありがたさを痛感せざるを得ない。

図12 官ノ倉山東峰(石尊山)からの将来眺望(着葉期間。山頂東側の植生が無くなった場合)(出典:「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書」(小川エナジー合同会社、2021年4月)

ところで、景観については次のような住民の意見(要望)がある。

「景観の調査対象地の一つである笠原集落や栃本親水公園周辺は、住民及びハイキングや登山者が歩きながら景観を楽しむ馴染みの場です。準備書によると、落葉期も着葉期すらも事業区域がはっきりと確認されると書かれています。資源エネルギー庁の『事業計画策定ガイドライン』の第1節内の「土地及び周辺環境の調査・土地の選定」内の解説にも、「周辺の景観との調和に配慮するとともに、反射光等による地域住民の住環境への影響を与えないよう考慮する」と記載されています。これに対する対応策は、低反射型太陽光パネルを用いることだけなのでしょうか。私たちが太陽光パネルを見ながら暮らすのは、精神的にも日々の不安感が募ります。対象地の除外を行ってください」

この切実な訴えに対する事業者の見解は、「現在の景観に与える影響を低減させるため森林伐採量を最小限に抑え、残置林を確保するほか、低反射型太陽光パネルを採用するなど保全措置を講じます」として、準備書の主張をそのまま繰り返したに過ぎない。

「森林伐採量を最小限に抑え」というが、伐採規模が299,400平方メートルにのぼり、

コナラ群落の71.9%、スギ・ヒノキ群落の24.9%が消失する事業のどこが最小限の森林伐採量なのだろうか。

眺望点に選定については、次のような住民意見もある。

「官ノ倉山、石尊山は頂上に木々がぽつぽつと並び、山の形がわかりやすいため、遠くからでもすぐにそれと分かります。少し開けた場所から山々を眺める時、まずそれらの山が目に留まります。

貴社の準備書を拝見したところ、事業計画による景観の変化について数か所からの眺望について書かれていましたが、調査個所が足りないと思います。これだけ、どこからでもよく見える山々です。もっと細かく、調査すべきです。

埼玉県知事の意見書に項目にも『主要な眺望点のみを調査地点としているが、コース沿いの眺望点や身近な景観における眺望点などについても選定すること』とあります。

大塚地区、角山地区、竹沢地区の各地区より眺望点を選定し、事業計画による景観の変化を示してください」

もっともな指摘である。

ただ、それに対する事業者の見解は以下のように、先の見解と全く同じ内容であり、意見に対し直接回答することを意図的に避けている。

「現在の景観に与える影響を低減するため、森林伐採量を最小限に抑え、残置林を確保するほか、低反射型ソーラーパネルを採用するなどの保全措置を講じます。地域の方々の小川町の自然に対する思いを真摯に受け止め、保全措置など環境配慮のための対策の切実な履行を通じご理解を賜るよう努めてまいります」

意見提出者が聞きたいのは、なぜ眺望点をもっと増やさないのか?なぜ計画地から3キロの範囲内にこだわるのか?なぜ地元の方々に聞いて身近な眺望点を探す努力をしなかったのかという点である。

全く答えになっていないところに、事業者見解の限界がある。

ハイキングコースに与える影響

さいたま小川町メガソーラーに隣接して官ノ倉山の西峰・東峰(石尊山)がある。

東武竹沢駅から三光神社・天王池・官ノ倉峠をへて、西峰・東峰に登り、笠原の北向地蔵にくだって、小川町駅へとたどるハイキングコースは、駅から歩き出し、最後に駅につくという便利さ、3時間程度の行程という手軽さなどもあって、小川町のなかでももっとも多くのハイカーを迎えている比企・外秩父のゴールデンコースである。

それに加え、官ノ倉峠から東秩父村の安戸にくだり、和紙の里で和紙の手漉き体験をしてみるのも良いだろう。

さらに西峰から東峰に向かう途中から小川町・東秩父村境界尾根を南下。

途中、東秩父カントリークラブ造成跡地の草原を抜けるが、城山(腰越城址)までつづく静かな山道もベテラン向きの良いコースである。

ところが、メガソーラーの設置工事にともない、メインルートの東峰(石尊山)から北向不動にくだる途中で、ソーラー設置予定地の道路用地と一部が交差する個所が出てきた。

さらに腰越城址への尾根道についても、東秩父カントリークラブ造成工事を辛うじて免れた山ノ神越え(山ノ神)付近がソーラーパネル用地と隣接することが分かった。

山ノ神越え(山ノ神)は小川町飯田と東秩父村安戸を結ぶ昔からの峠道であり、同じく両者を結ぶ小瀬田越えや桜山が東秩父カントリークラブ造成工事により消失した今、残すべき貴重な峠なのである(図12「メガソーラー設置が官ノ倉山付近のハイキングコースに与える影響」を参照)。

図13「メガソーラー設置が官ノ倉山ハイキングコースに与える影響」(出典:「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書」小川エナジー合同会社、2021年4月)

以下、官ノ倉山周辺のハイキングコース2箇所に対し与える具体的な影響とそれに対する準備書の記述、住民意見、意見に対する事業者の見解を整理しておきたい。

深刻な問題なのは、比企・外秩父のゴールデンコースの一部がメガソーラー道路予定地と交差する問題ある。

場所は東峰(石尊山)から北に鎖場もある岩の出た急な坂をくだったあと、尾根から離れ、北向不動のある滝ノ入の源流にくだる道である。

2万5千分の1地形図「安戸」をみると、東峰から北東方面にくだり、その跡急激に南に方向を変えたあとジグザグに滝ノ入の源流にくだる山道である。

この山道の上をメガソーラーの東エリアと北西エリアを結ぶ道路が通過するのである(図13「石尊山~北向不動間のハイキングコースが造成地と交差」を参照。

図14「石尊山~北向不動間のハイキングコースが造成地と交差」(出典:「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書」小川エナジー合同会社、2021年4月)

実は、この地点が問題になったのは、これが初めてはない。

プリムローズカントリー倶楽部の環境アセスメントでも、東峰東側のゴルフ場のクラブハウスと東峰北側の第1コースを結ぶ「吊り橋」を、下をとおる北向不動への道の上に設置する案を事業者が提案し、県の承認を得た。

結局プリムローズの造成は1995年11月に頓挫し、ハイキングコース上に吊り橋が架けられることもなかった。

それがメガソーラーを設置にともない再度浮上した。

「準備書」によると、やはり東峰から急な尾根を北東に急降下し。そのあと今度は方向を南にガラリと変えて北向不動のある滝ノ入にくだる急坂が約100㍍近くにわたって、予定地内の計画道路と完全に重なっている。

地図上では重なっているが、計画道路の方が高い位置に設置されるので、ハイキングコースの上に計画道路が約100㍍にわたり設置されるという状況である。

プリムローズでは、計画道路をハイキングコースの上に設置する吊り場を通るように設計したが、メガソーラー事業ではどうだろうか。

「準備書」を見ると、以下のような対策を講じるとしている。

・対象事業実施区域内の計画道路とハイキングコースが交差する地点は、利用者が従来どおり通行できるようにする。また、工事時間中は安全対策のため警備員を常駐させる。

・建設機械、工事用車両と人とを隔離することに努め、利用者の安全を確保する。

・工事時間外は、工事関係車両へ利用者が迷い込まないよう、柵及び看板を設置し侵入防止措置をとる。

・工事関係車両は規制速度を遵守し、人の出入りが想定される箇所については、一時停止や徐行運転により安全確保に努める。

・工事関係車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画的かつ効率的な進行管理に努める。

・工事関係車両のアイドリングストップを徹底する。

・造成箇所や資材運搬等の車両が走行する計画道路や仮設道路には粉じんが飛散しないように、必要に応じて散水を行う。

・建設機械については、低騒音型の機械の使用に努める。

・建設機械のアイドリングストップを徹底する。

以上であるが、ハイキングコースと交差する計画道路を具体的にどのような形で(例えば、プリムローズのような吊り橋を架けるなど)設計するのかについては何も語っていない。

そのため、上記の対策(とくにハイカーが従来どおりハイキングコースを通過できるとか、警備員を置くなど)がどのようにして実施され、どのような効果をあげるのか、今ひとつピンとこない。

「準備書」に対する住民意見のなかで、この点を鋭く指摘したのが、次に引用する意見である。

「準備書に『計画道路とハイキングコースが交差する地点は、『利用者が従来どおりに通行できるようにする』『工事時間は、交通安全のため警備員を常駐させる』と書いてあるが、道路新設工事中のことには触れていない。計画されている道路は、ハイキングコースの登山道から見上げる斜面の上部に作られる計画であるため、道路新設工事中は極めて危険なため立ち入ることはできない。登山道が使えないとなると石尊山に登れません。かつてのプリムローズの開発の時の『橋を架ける工事中』は仮設の登山道を使ったようだが、今回はどのようにするのですか。詳しい工事計画、設計図、迂回路計画を教えてください。また、『利用者が従来通りに通行できるようにする』と書いてあるので、一旦たりとも『工事中につき通行止め』ということにはしないでください」

これに対し、事業者がどのような見解を寄せているのか興味津々だが、次に引用しておこう。

「官ノ倉山ハイキングコースにつきましては、対象事業実施区域と交差している地点がありますが、利用者が自由に通行できるようフェンス等は設置せず、林地はその周囲を残し、太陽光パネル等は設置せず、工事後は可能な限り現地発生表土の撒きだしや現地確認種による植栽を行い、植生の回復に努めることなどから、利用者への影響を低減します。

また、工事時間中は交通安全のため警備員を常駐させる、建設機械、工事関係車両と人とを隔離することに努め、利用者の安全を確保する、工事関係車両は規則速度を遵守し、人の出入りが想定される箇所についてっは、一時停止や徐行運転などにより安全確保に努めることなどの環境安全措置を実施し、安全性を確保します」

官ノ倉山ハイキングコースと計画道路の交差と、計画道路の建設工事中、ハイキングコースはどうなるのかに関する意見は、先の代表意見の他にも数多く見られたが、事業者の見解は上記とすべて同じものであった。

しかし、ハイキングコースの上部にほぼ並行して計画道路をつくる場合、ハイカーの安全を確保するためには、やはり迂回路が必要なのではないかと考えるが(本当はこんな場所に計画道路をつくるべきではない)、仮にハイカーの通行を認めるというのなら、具体的に計画道路の建設計画はどうなっているのか。本当にハイキングコースの上部につくるのか等、事業者が回答を曖昧にし、「ハイカーの通行を認める」という点のみ強調し、事業への理解を得ようとしている印象を拭えない。

次に東峰のすぐ西から腰越城址(城山)にいたる山道への影響である。

この尾根道は、何度も述べているが、東秩父カントリークラブの造成によって、愛宕山・小瀬田越え・桜山などの部分やその両側の丘陵が広範囲に造成され、今では広大な草原として残っている。

ところが、メガソーラー予定地のほぼ南端が境界尾根上の「山ノ神越え」(山ノ神)になっているほか、山ノ神越えから飯田ダム(砂防ダム)に抜ける峠道がメガソーラーの予定地内になっていることから、心配の意見が寄せられている。

まず意見を3つ。それに対する事業者見解と合わせて引用していこう。

(住民意見1)「飯田ダム」から「山の神」への山道について

「工事中、工事後通行できるのか、この道は町道なので通行できないと困ります。

この道は、造成工事の場所よりも低い位置にあるため。工事中は非常に危険です。迂回路がないと困ります。

準備書では一切触れられていない。迂回路をどこに作るのですか」

(事業者の見解)

「山の神周辺は残置森林の区域になっております。土地の改変はなく、山道はそのままお使いいただけまず」

(住民意見2)「飯田ダム」から「山の神」への山道の景観

「この道は歴史ある道です。隣の東秩父村安戸との行き来があった道です。現在でも山の神にはお神酒が供えられています。大切にされている場所ということです。「景観」の観点から、パネルをすぐ横に置くという最悪の景観になります。しかしながら、プリムローズカントリー倶楽部ゴルフ場開発の時使用された残骸も残っており、この道は「景観」の点からも美しいとは言えません。残骸の撤去と『景観』の環境影響評価してください」

(事業者の見解)

「現在の景観に与える影響を低減するため、森林伐採量を最小限に抑え残置林を確保するほか、低反射型太陽光パネルを採用するなどの保全措置を講じます。地域の人々自然に対する思いを真摯に受け止め、保全措置など環境配慮のための対策の誠実な履行を通じご理解を賜るよう努めてまいります。

(住民意見3)「山の神」近くのパワーコンディショナーの騒音について

「山の神」は神聖な場所です、その近くにパワーコンディショナーの設置予定、騒音、低周波が気になります。どのくらいの騒音ですか。どれくらいの振動ですか。環境影響評価をしてください」

(事業者の見解)

「ご指摘の山の神近くにおいて騒音は45デシベル程度になります。また、低周波についても現況と将来予測値の増加量は0のため現況と変わりありません。地域の方々の小川町の自然に対する思いを真摯に受け止め、各設備機器を堅固に取り付け、適正な維持・管理を行い、低周波音の発生防止に努めるなど環境配慮のための対策の誠実な履行を通じご理解を賜るよう努めてまいります」

境界尾根上に唯一残された峠である「山ノ神越え」(山ノ神)が、いまでも飯田の人々に愛されており、山ノ神には今でもお神酒が供えられているのを知ったときは、心温まるものがあった。

山ノ神も、飯田ダムからの峠通もメガソーラー予定地内に入ってしまうものの、残置森林内であるため、通行可能であることが確認できたのは成果であった。

しかし、山ノ神近くの残置森林の幅は狭く、すぐ横にパワーコンディショナーが設置される予定である。

残置森林により見えづらくなっているとはいえ、すぐ横にパワーコンディショナーがあり、さらにソーラーパネルも見えるとなると、やはり静かな峠の環境は一変してしまったといわざるを得ない。

さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書に係る「公聴会」

異例のタイミングでの公聴会の開催(公聴会を意見書締め切り2週間後に開催)

2021年6月14日が「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書」(事業者:小川エナジー合同会社)への意見書の締め切り日であった。

しかも、同日(6月14日)が、埼玉県が埼玉県環境影響評価条例にもとづく開催する「さいたま小川町メガソーラー準備書に係る公聴会」の公述申し出の締め切り日にあたっていた。

そして、事業者が環境アセス法にもとづき住民意見に対する事業者見解書をとりまとめ、経済産業大臣に提出したのが2021年8月31日である。

何が言いたいのかというと、以下の2点である。

第一は、国の環境影響評価法には「公聴会」の規定はない。

「さいたま小川町メガソーラー事業」は、当初太陽光発電がアセス法の対象事業となっていなかったため、埼玉県のアセス条例にもとづき「方法書」に相当する「環境影響評価調査計画書」の手続きが行われた。

この手続き中の2020年4月1日からメガソーラーがアセス法の対象事業となったため、準備書の作成以降の手続きは、国のアセス法および電気事業法にもとづき実施されることになった。

国のアセス法に公聴会の規定はないが、なぜ埼玉県は公聴会を開催したのであろうか。

埼玉県アセス条例第17条第1項によると、「知事は、前条の知事意見書を作成する場合においては、環境の保全の見地から意見を有する者(=公述人)の意見を聴くための公聴会を開催できるとともに、関係市町村長及び審議会の意見を聴くものとする」との規定がある。

この条文を読むと、埼玉県知事があえて公聴会を開催した理由が分かる。

つまり、国のアセス法によると、対象事業の行われる県の知事は、関係市町村長に意見を照会したうえで、知事の意見を作成し、経済産業大臣に提出する。

経済産業大臣に提出する知事意見の作成を、県アセス条例第16条の「知事意見の作成」に読み替え、それにもとづき公聴会を開催したのである。

第二に指摘したいのは、公聴会のタイミングである。

先に準備書に対する住民意見の締め切りが公述の申し出締め切りと重なったと述べた。

埼玉県知事に公述の申し出を行うためには、2021年6月14日(意見書の締め切りと同日)までに、書面により、公聴会で意見を述べようとする者の氏名と住所、公聴会の対象である準備書の名称、公聴会において述べようとする環境の保全の見地からの意見の概要を提出しなければならない(埼玉県環境影響評価条例施行規則第15条第2項)。

公聴会で意見の述べたい人は、準備書への意見書を書くのと並行して、公述の申し出のための書面を知事に提出するという二重の負担を負うことになる。

タイミングとしては、前記のように公聴会で公述したい者に対し、大きな負担がかかるうえ、同じ時期に意見書と公述の原稿を書くことになり、両者が似通ったものになる。

住民意見の概要と事業者の見解が作成されたのが8月末だから、むしろ公聴会はあえて実施するなら、事業者の見解書が提出され、その内容を埼玉県のホームページや事業者のウェブページなどで意見提出者が知ってから行う方がベターである。

つまり、準備書の縦覧→意見書の提出→事業者による見解書の作成→意見書に対する事業者見解に対する反論の機会としての公聴会の開催という流れで進んでこそ、議論が深まるのである。

公聴会における公述の時間は限られているので(今回の小川町の場合、1人当たり10分以内)、事業者の見解に対する反論に絞った方が論点が明確になるとともに、問題点がさらに明らかになる

実際、東京都や神奈川県、川崎市の環境アセス条例では、公聴会を見解書の縦覧後に実施する旨の規定が盛り込まれている。

例えば、神奈川県環境影響評価条例では、準備書に相当する「予測評価書案」の縦覧中(45日間)に事業者は「予測評価書案説明会」を開催→この期間内に環境の保全上の見地から意見を有する者は意見書を知事に提出→知事は住民意見書の写しを事業者に送付→事業者は提出意見の概要とそれに対する事業者見解音概要をまとめた「意見・見解書」を作成し、知事に提出→知事は「見解書」を15日間縦覧→知事は「公聴会」を開催→知事は「審査書」を作成し、事業者に送付という流れを定めている。

残念ながら、埼玉県アセス条例には上記のような規定はないが、第16条、第17条の規定を合わせて読むと、知事は意見書の写しと見解書の写しの送付を受けた日から5ヶ月以内に準備書についての環境の保全の見地からの意見を記載した書面(知事意見書)を作成し、事業者に送付する(第16条)。

そして、知事は「知事意見書」を作成しようとする場合に、公聴会を開催するとともに、関係市町村長の意見を聴くものとする(第17条)。

要するに、知事意見書の作成は、事業者の見解書の送付を待って行われ、意見書の作成のために(最後に)住民意見を聴くための機会として公聴会を設けているという立て付けになっている。

東京都条例や神奈川県条例、川崎市条例にくらべて分かりづらいが、本来、埼玉県アセス条例にもとづき公聴会が開催されるのは、住民意見に対する事業者の見解が送付されたあとであり、意見書の提出締め切り日に公述の申し出を締め切るなど条例違反の行為である。

本来なら、公聴会は見解書が送付された8月31日以降に公述の申し出を受け、行われるべきである。

あとは想像だが、何でこんなに窮屈なスケジュールになったのかというと、本件が埼玉県アセス条例から国のアセス法に移行したのにもかかわらず、あえて埼玉県が知事意見作成のための公聴会を開催したため、事業者の不利益にならないよう公聴会を前倒しで行うよう配慮したのではなかろうか(推測)。

実際、埼玉県知事が「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書に対する知事意見」を経産大臣に提出したのは2021年12月であり、見解書の提出(8月31日)と知事意見の提出(12月)までの間に公聴会を開催する時間は十分あったのである。

埼玉県アセス条例に見解書の縦覧規定はないが、見解書を県ホームページにアップすれば、誰でも閲覧できるはずである。

8月31日に県ホームページに「住民等の意見の概要と事業者の意見」(小川エナジー合同会社)を掲載したのち、15日間後に公聴会の開催を公告。

さらに20日後に公聴会を開催(10月5日頃)しても、十分知事意見の作成に間に合うだろう。

小川町における公聴会(公述人、傍聴者の記録から)

意見書の提出と公述の申し出が同時期になるという異例のタイトなスケジュールにもかかわらず、2021年6月30日(水)17時から19時にかけて、リリックおがわで開催された公聴会では、17人もの公述人が各自10分の制限時間内で公述を行った。

公述人が17人にものぼったため、途中で10分間の休憩がとられ、合計3時間にも及んだ。

当日(2021年6月30日)はコロナ禍の真っ最中で、埼玉県はまん延防止重点措置のさなかにあった。

そのため、会場のリリックおがわでは、傍聴者の人数制限をしており、会場に入れない傍聴者のための別室が設けられていた。

コロナ禍にもかかわらず、これだけの人数が公述し、傍聴をするというのは、住民がいかにメガソーラーの建設問題に対し疑問をもち、自ら進んで何かをしたいと切に望んでいたことの証である。

だからこそ、埼玉県には条例にしたがい、公聴会をあえて開催するのなら、事業者の見解書が送付されたあとにして欲しかった。

そうすれば、事業者の見解に対する関心をもつ者の再意見(反論)の場となり、もっと締まった内容になるはずであった。

公述人のなかには、事前に有志が集まって勉強会を開いた方々もいた。

公述人である空閑厚志氏(社会学者:(NPO法人「おがわ町自然エネルギーファーム」理事)は以下のように述べている。

「この公聴会に先立ち町民の有志が集まって勉強会を行った。町には土木、野生生物、洪水や川の流れの専門家がいる。勉強会に参加する度に、この事業がいかに自然環境破壊につながるかについて具体的な解説を聞く機会を得た。そして、このような理不尽で地域の暮らしに大きな影響を与える事業が制度的に許容されている現状の深刻さを知ることになった」(空閑厚志「メガソーラー発電計画を通して考えるSDGsとコミュニティ福祉」『Rikyo ESD journal No.7, March 2023』)

当日、公聴会で公述人が語った内容の一部が「おがわ町自然エネルギーファーム」のFacebookの投稿で紹介されている。

全部を紹介する紙幅がないので、ピックアップして箇条書きでまとめておこう。

・移住者で子育て世代の方が、小川町の魅力とメガソーラーは相反するもの。官ノ倉山ハイキングコースにかかる工事ではハイカーの安全を守れるというのか?

・事業者は住民と真摯にコミュニケーションをとっていない。

・太陽光発電に関する住民説明会は一度も行われていない。

・持ち込み残土については、放射能に対する対策はゼロ

・事業には50~60億円かかると予想するが、今後何かあったらどうするのか?

・東秩父村では、過去にこの事業者の発電事業計画に対し、「ふさわしくない」として許可を出していない。

・河川下流の地域の洪水対策について、上流の小川町は大切なエリア

・上流にこのような規模の変化があったら、ハザードマップを書き直すのか?

・本来、これだけの事業は最初から住民参加ありきで進めるべきだ。会社が潰れたら?

・事業予定地の麓に住む住民のことを考えた計画を

・岩手県遠野市でのメガソーラー工事による川への土砂流入や田畑に多大なる被害。遠野市は1ヘクタール以上の計画は認可しないとした件。

・ラン科の植物には移植困難なものがある

・地層の専門的な話と、準備書ではグラフの比率がゆがめられて、載せられているものがあること

・事業がFIT認定を取る際、残土持ち込み事業に触れていないこと

・計画地麓の地域で桜沢川が台風19号で、あわや決壊だったこと

・生態系的に見ても事業計画エリアがサシバ、ミゾゴイにとって重要な地であること

・ハチクマやホトケドジョウも生息していて、これら4種(サシバ、ミゾゴイと合わせて)がそろうのはなかなかない。大変貴重なエリア。

・地元で活動している環境団体への相談が全くない。

・事業終了後の植生の回復について、たった一年の計画。最低でも工事前の状態に戻すべきなのだが、それでは全く足りない。回復に何年もかかって、そこに資金を積み立てると事業的に赤字になるのなら、本来この事業はなりたたない

以上の公述を取材した「おがわ町自然エネルギーファーム」のメンバーは、最後に「埼玉県知事はこれらの住民や専門家の声を真摯に受け止め、しっかりとした意見書を望みたい」と結んでいる。

果たしてそうなったのだろうか。

環境NPOや地方議員たちの活動

「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価書」に関する意見書の提出が2001年6月14日の締め切られ、6月30日に公聴会が開催されたあと、準備書に関する手続きは、住民意見に対する事業者見解書の提出とそれを受け、準備書、住民意見、事業者見解、公聴会記録等を踏まえた準備書に対する埼玉県知事の意見、環境大臣の意見、そして主管大臣である経済産業大臣の勧告へと進む。

したがって、メガソーラー建設による自然破壊と災害の発生を危惧する住民や環境NPOの活動は、この問題に対する住民(とくに小川町の町民)の関心の醸成、地方議会(小川町議会や埼玉県議会)への働きかけ、埼玉県知事への働きかけ、環境省や経済産業省への働きかけに焦点を絞っていった。

この間(2021年7月~12月)にかけての活動を整理しておこう。

環境NPOのなかで特に中心となって活躍したのが「比企の太陽光発電を考える会」「おがわ町自然エネルギーファーム」である。

両者は、「おがわ町自然エネルギーファーム」の代表が「比企の太陽光発電を考える会」小川支部長を務めるなど、密接な関係にある。

自然エネルギーファームがFacebookを使って、ほぼ毎日投稿を行い、広報活動で大きな役割を担った。

事業者が準備書縦覧の翌日という無理な日程設定をした準備書の小川町説明会の日時と場所をいちはやく知らせたのが自然エネルギーファームのFacebookであった。

「考える会」の活動をはじめ、地方議員の埼玉県知事への要望書提出、意見書の書き方の勉強会の開催、公聴会の状況を翌日にFacebookにあげたのも「エネルギーファーム」である。

その後、「考える会」もFacebookを立ち上げ、投稿による情報の拡散については、むしろ「考える会」の方に役割が移った。

その他、エネルギーファームは早い時期に「さいたま小川町メガソーラー建設反対のチラシ」(「小川町に県下最大のメガソーラーが!? 自然エネルギーだからって、なんでもいいんじゃないんです!」)を3,000部つくり、ポスティングを行うなど、町民の関心を喚起する活動を行ってきた。

小川町に対しメガソーラー規制条例(のちに制定)の制定を強く働きかけたのもエネルギーファームである。

これに対し、「考える会」の最大の貢献は、前にも述べたが、地元の専門家と共同で調査チームを立ち上げ、プリムローズ跡地内で絶滅危惧種「サシバ」「ミゾゴイ」の調査を行ったことである。

「7人のチームで2020年6月から、計画地内の沢・支流45本をすべて踏査。背丈ほどある雑草と格闘しながら1年後、ついに計画地のほぼ中央にミゾゴイが営巣していることを確認した。タカ科のサシバ、ホトケドジョウの調査結果とともに行政の審議会に大きなインパクトを与えた」(東京新聞、2022年4月4日付け朝刊)。

自主調査で、サシバの2年連続の繁殖を確認するとともに、事業者の調査では繁殖までは確認できなかったミゾゴイが計画地のほぼ中央で繁殖している事実の発見は決定的だった。

「考える会」は、前記の自主調査の結果(とくにサシバ、ミゾゴイの繁殖)について、調査方法を含め、準備書に対する住民意見のなかで詳細に記し、とくにミゾゴイについては繁殖を前提とした保全策に変更するよう強く要求した。

しかし、事業者見解は「事業区域に隣接する樹林に誘導する」「域内でも残置森林を増やすので、影響は軽微」などと完全にスルーされた。

そこで2020年8月25日、日本野鳥の会、比企・奥武蔵陸水生物調査会との3団体で記者会見を行い、サシバの営巣確認と2年連続の繁殖確認を発表。「サシバは県内で十数づがいほどしかいないとされるなか、新たに3つもつがいも認識されたのは驚き。里山自然の宝庫だ」と述べるとともに、「予定地の3分の2が高利用域と重なり、森が伐採されたら繁殖できなくなる」と訴えた。

さらに、「世界に1千羽ほどしかいないという」というサギの一種ミゾゴイの繁殖地であると訴えた(朝日新聞、2021年8月3日付)。

この記者会見は大きな反響を巻き起こし、小川町官ノ倉山のメガシーラー問題は一気に全国区の関心事となった。

記者会見が行われたのが2021年8月25日。

ちょうど、その6日後の8月31日に、事業者である「小川ソーラー合同会社」が「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書についての意見の概要と当社の見解」を経済産業大臣に提出した。

事業者の見解書ができれば、いよいよ準備書や住民意見、事業者見解を踏まえた埼玉県知事、環境大臣の意見作成、経済産業大臣の勧告作成に向けた作業が始まる。

住民にとっても、事業者にとっても生死を分ける意見や勧告作成開始直前に、来るべき事業者見解書の内容の不備をつく調査結果を突きつけたのは、ベストタイミングであった。

「考える会」は、その少し前の2021年7月16日、参議院議員会館で、経産省・環境省・国交省・林野庁の職員11名に対し、小川町メガソーラー計画の概要と問題点を説明。意見交換をもつ会合を開いた。

会合に参加した「考える会」の代表である小山正人氏は、「自然エネルギーファーム」のFacebookに以下のような率直な感想を投稿している。

「彼ら(関係4省庁職員)は何千もある個々の案件に関してあまり情報はもっていなかったので(当然と言えば当然ですが)、小川の計画のひどさについて直に伝えられたことはとても意義がありました。熱海の土石流災害の件もあり、関心が高いという印象をもちました」

「さいたま小川町メガソーラーの件で、経産省、環境省、国交省、林野庁のお役人さんとのレクチャー会に行ってきました。(中略)住民に対する事業説明会が一度もない住民無視の事業であること、既に土砂崩れを起こしている場所に大量の残土を持ち込むこと、豊かな生態系のある地域だということ、法の網の目を潜り、制度の隙間を縫うような事業者で、熱海の事業者と重なり合うことなど、伝えました。当然と言えば当然だけど、決定権限を持ちお役人に個々の事業の情報は届いていません。そこに直接情報をを届けられたことは、とても意義があったと思います」(いずれも「自然エネルギーファームのFacebookへの投稿より)

小山氏は、「考える会小川支部」発行のニューズレターにも、会合について次のように記している。

「プリムローズカントリー倶楽部跡地も彼の地と似て土砂災害のリスクが高いこと、日本でも有数の生態系の豊かな里山であること、事業者が全く信用できないこと等を伝え、適切な対処をしてくれるよう要望しました。こちらからは7名が参加しました」(プリム跡地 メガソーラー ニューズレター№1、2021年7月29日、比企の太陽光発電を考える会・小川支部)

準備書に対する環境大臣の意見、経産大臣の勧告の原案を執筆するのが、「考える会」のメンバーが意見交換をした4省庁の中堅・若手職員である。

彼らに直接事案の説明を行い、希少動物の滅亡、盛り土による土砂災害発生の危険性などをもつメガソーラーの問題点を印象づけるというのは、実に的確なタイミングと説明相手であった。

「考える会」は、見解書が送付されたあとの2021年9月14日、大野元裕埼玉県知事に「県内の太陽光発電事業の進め方と事業予定地の自然環境保全に関する要望書」提出している。

「要望書」は、国の環境アセスに対し、事業中止を含む厳しい「知事意見」を盛り込むことなど6項目から構成されている。

これに対し、要望書を知事の代わりに受け取った県環境部長は「地権者(小川町)の同意のないものは認めないと知事もはっきりと申し上げ、私どももそう理解している」と答えた(東京新聞埼玉版、2021年9月15日付)。

この知事の主張(=小川町の同意しないものは認められない)は、9日前の9月3日、県議会自民党県議団が知事に手渡した「『さいたま小川町メガソーラー事業の中止』を求める要望書」に対する大野知事の返答と全く同じである。

県議会自民党県議団の「要望書」では、「多量の土砂搬入や地域環境の激変に対し、住民は大きな懸念を示している」として、大野知事に対し、事業の中止を求める要望書を、2121年9月3日に提出した。

大野知事は、県議会自民党県議団の要望書に対し、「地権者の同意が得られない事業の事業化は困難と考えている」と述べ、現時点での着工は困難との見方を示した。

大野知事の「地権者の同意を得られない事業の事業化は困難」という表現は分かりづらいが、次のような趣旨である。

小川町の松本恒夫町長は2021年9月1日の町議会で、笠原英彦議員が質問した事業地内の町有地について「売り払いも賃貸もしない」と答弁した。

事業地内には「赤道」「里道」と呼ばれる道路法で規定されない「法定外公共物」の道が多数あり、この道を事業者に利用させない立場を鮮明にした。

事業の着工には、ゴルフ場開発として取得している林地開発許可をメガソーラーに用途変更しなければならず、林地開発許可には地権者の同意が必要。大野知事の『事業家は困難』という発言は、こうした事情を踏まえたものととられる」(東京新聞埼玉版、2012年9月4日付)

2021年9月3日の県議会自民党県議団、そして9月14日の「考える会」両者への大野知事の回答に共通する「小川町が同意しない事業は事業化できない(ないし「認めない」)」という発言は、アセス終了後の林地開発許可時点での話である(林地開発許可においては、知事が許可権をもっている)。

したがって、環境アセス準備書に対する知事意見に「中止にすべき」ないし「見直すべき」という趣旨の文言」を盛り込んで欲しいとする「考える会」や「県議会自民党県議団」の要望との間には、実はかなりの距離がある。

しかし、地元自治体である小川町の松本町長の「予定地内の法定外公共物」の事業者への売却や賃貸はしないという「メガソーラー反対」の立場を尊重する意見を知事が述べたことは、メガソーラーに反対する環境NPOからは概ね好意的に評価された。

例えば、「考える会」の小山代表は埼玉新聞にコメントを寄せ、「知事の発言は大きな成果。この事業は生態系への影響が非常に大きく、引き続き中止を求めていきたい」メントしている(「東京新聞」埼玉版、2021年9月4日付)。

ただし、2021年9月3日の県議会自民党議員団との会合で知事が発した次の発言は、林地開発許可手続きの枠組み内で「小川町長が予定地内の法定外公共物の売却や賃貸はしない」との発言を踏まえ、「そのような事業は事業化は困難」とした形式的な立場以上の意味を持っている。

知事の9月3日発言はこうである。

例の「地権者である小川町が一部の土地を売却しなければ、事実上事業化はできない」という例の手続き上の説明の前に、次のように述べているのである。

「我々自身が事業を中止することはできないが、専門家の知見も踏まえ、国に対して環境評価に関する意見を出したい」

環境アセスは、あくまでの環境保全の見地から事業実施による環境への影響を予測・評価する手続きであり、それだけでは計画を中止させることはできない。

知事の意見や環境大臣の意見、最終的な経産大臣の勧告も、あくまでの「配慮要請」でしかない。平たく言えば、「お願い」である。

審査意見を遵守しないからと言って、最終的な「評価書」を事業者が提出するという強引な手に出た場合、経産省は「評価書」を受理し、一応確認することしかできない。

大野知事の最初の発言は、環境アセスをすり抜け、最後の林地開発許可にこぎ着けても、小川町が反対の立場をとり続ける(区域内の法定外公共物を売らない)かぎり、許認可権のある知事は許可できないという趣旨である。

だが、中止はできないものの、専門家の知見も踏まえ、国に対し環境アセスに関する意見を出したいとあえて述べたところに、単なる技術的な改善事項にとどまらず、環境保全面や災害防止面から従来の知事の意見の枠を超えた内容や主張を盛り込みたいという大野知事の「意欲」が感じられる。

実際、次節で詳しく述べるように、12月に経産大臣に送った大野知事の「意見書」は「本事業の中止を含めた事業計画の見直し」というきわめて強い意見を前文で述べるという異例の内容になった。

今回、環境NPOの活躍に加えて注目したいのが、従来おおむね環境保全よりも開発や地域活性化を優先し、住民や環境NPOと対立する傾向にあった自民党県議や市町村議、保守系の市町村議員が「小川町メガソーラー」中止に向けた要請活動を積極的に行い、埼玉県内の各自治体で続々制定されている「メガソーラー立地規制条例」の制定にあたっても主導的な役割を果たしている点である。

埼玉県議会では自民党議員が議席の3分の2近くを占めるという圧倒的な力をもっている。

その県議会自民党議員団は、大野知事への「中止」要望(2021年9月3日)につづき、9月10日には、アセス手続きで経産大臣に意見を述べる環境大臣に、そして準備書に最終的な勧告を行う経産大臣に対し、「『さいたま小川町メガソーラー事業の中止』を求める要望書を提出している。

さらに、埼玉県議会は、2021年9月定例会において、全会一致で「太陽光パネルの丘陵地への立地規制に係る法整備等の整備を求める意見書」を採択し、当時の岸田首相に送付している。

「考える会」の調査によると、2019年6月末の時点で、東松山・比企地域に限っても、地上設置型の比較的大きな太陽光パネルの設置は250箇所を超えている。

2019年6月末までに経済産業省に事業計画を認定された太陽光発電施設は1,700近くあり、さらに丘陵地に設置予定の新たな事業用太陽光発電施設の数が多数あるという。

丘陵の緑をはぎとり、切り土と盛り土で起伏ある地形をならしたところに大量のソーラーパネルを設置する。

メガソーラー事業は自然環境の破壊であり、そこに生息している希少な動植物に対し致命的な打撃を与える。

さらに斜面に無理に盛り土にしたところに大雨が降れば、盛り土が山暮れを起こし、麓の集落の人命を多数奪いかねない。

丘陵地を造成するにあたり大量の盛り土をすることがいかに危険であるのかは、小川町メガソーラー準備書に関する公聴会(2021年6月30日)の2日後に起きた熱海市伊豆山の土砂災害で悲惨なかたちで照明された。

「2021年7月3日の昼前、梅雨前線に伴う大雨により静岡県熱海市伊豆山地区で大規模な土石流が発生し、死者・行方不明者27人に上る土砂災害となった。(中略)この災害の特徴は、発生に至る大きな要因の1つに人的な要因が存在した可能性が高そうなことだろう。静岡県の7月13日公式発表によれば、土石流につながった崩壊の源頭部付近に54,000立方メートル以上の人工的な盛り土があり、流出土砂のほとんどがこの盛り土とみられることである。この盛り土は2010年頃に造成されたが、行政への届出を大きく上回る規模で行われ、再三の行政指導にもかかわらず所有者による対策が行われなかったとも指摘している」(牛山素行「2021年7月3日熱海市土石流災害ー様々な要因を見ることの重要性ー」2021年9月21日)

小川町メガソーラー事業で予定されている盛り土量は720,000立方メートル。

そのうち355,000立方メートルが外部から持ち込まれる。

地形の違いもあり、単純な比較には無理があるが、熱海市伊豆沢の土石流約54,000立方メートルの約13倍、外部から持ち込まれる盛り土量に限っても約6.5倍もの盛り土が、既に地滑りのあった山の斜面、桜沢源流の急な谷などを埋めるのである。

桜沢川源衛流の盛り土の高さは30メートル以上にものぼるという。

この人命を危険にさらす丘陵部へのメガソーラー建設計画に対し、さすがに行政も対応を迫られた。

その証に、埼玉県西部では、2019年の「日高市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」(2019年8月22日公布、2020年4月1日施行)を皮切りに、毎年のように太陽光発電施設の設置規制に関する条例が制定されている。

2020年には比企郡川島町、2021年には比企郡吉見町、比企郡嵐山町、2022年には入間郡越生町、比企郡小川町、比企郡ときがわ町、比企郡鳩山町、比企郡滑川町、飯能市、入間市、2023年には入間郡毛呂山町、東松山市、秩父市、大里郡寄居町、2024年には児玉郡美里町、本庄市、秩父郡皆野町などで制定が相次ぎ、県西部では、メガソーラー規制条例がない自治体が少ない状況である。

条例内容には差はあるが、おおむね出力合計10kW以上のメガソーラーについて、自治体との事前協議を義務づけている点が共通している。

事前協議と並行して、周辺住民に対する説明会を開催することを義務づけるとともに、自治体の指導、助言、勧告に従わない事業者名を公表する旨の規定を置いている。

もう少し踏み込んで、「抑制区域」を設ける条例もあるが、「嵐山町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例」(2022年4月1日施行)のように事前協議の適用を「抑制区域内で実施しようとする出力10kW以上の施設」に限定する比較的規制の緩い条例から「小川町太陽光発電設備の適正な設置及び管理等に関する条例」(2022年4月1日施行)のように、「抑制区域」におけるメガソーラーの設置をやめるように事業者を指導する規制力の強いものまで幅がある。

いずれにしても、各市町議会の構成を見ると、保守系無所属ないし自民党の議員が圧倒的で、彼らの賛成なしに条例は可決されないだろう。

埼玉県議会自民党県議団の知事や環境大臣、経産大臣への要請活動、県議会での全会一致の「太陽光パネルの丘陵地への立地規制に係る法整備等を求める意見書」採択、そして県西部自治体におけるメガソーラー立地規制条例の制定ラッシュを見るにつけ、自民党系地方議員が環境保全や災害防止の観点から大型開発にストップをかける方向に転換している傾向をみてとることができる。

かつては雇用の確保や人口増、地域経済の活性化を優先して、無秩序な開発を黙認するどころか推進さえしていた自民党系地方議員の姿を大きな転換には、30年近い時の流れを感ぜざるを得ない。

埼玉県知事の意見書―中止を含めた事業計画の見直しに言及―

小川町長の準備書に対する意見

発電所に関する国の環境影響評価法の手続きでは、都道府県知事は知事意見を作成するにあたって、関係市町村長への意見照会を行うものとしている。

「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書」の場合、埼玉県知事は2021年5月28日に関係市町村である小川町の松本町長に対し、準備書に対する意見照会を行っている。

これを受け、松本町長は6月23日付けで埼玉県知事に対し、「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書に係る意見について(回答)」を送付している。

小川町長の回答は全部で7項目からなるが、造成工事・土量・土地の改変について、「造成工事について、基本的に事業地内での切土・盛土を計画し、地形改変量が最小限になるように努めるとともに、土砂災害の防止対策を徹底すること」と、外部からの盛り土の搬入をやめるように求めている。

また、交通渋滞・騒音・粉塵については、「造成工事中、工事車両の搬出入が一時的に集中し、地域住民の生活環境に支障が生じないよう、計画的かつ効率的な運行管理に努めること」を事業者に求めている。

さらに「事業計画区域には多様な動物が生息し、100ヘクタールほどの地域に100種を超える貴重種が存在することは、当地が里山の多様な自然を有する場所として保全すべき場所であることを示している」とし、なかでもサシバ、ミゾゴイ、ハチクマ、ホトケドジョウなどの生育が確認されていることから、「生物多様性の保及び持続可能な利用に努めること」としている。

全体的に見て常識的な内容に終始しているが、とくに注目したいのが環境アセスに直接関係する事項ではないが、あえて松本町長が事業者に求めている以下の点である。

これが「法定外公共物」である。松本町長は「事業計画区域には法定外公共物が多数含まれており、法定外公共物については売り払いも賃貸も行わない方針であるので、事業計画区域の設定に当たっては法定外公共物を除外して設定すること」と述べている。

松本町長は基本的にメガソーラー反対の立場であり、そのために町ができる唯一の手段として、予定地内に多数ある町道などの法定外公共物を事業者に売り払わないし賃貸もしない」旨を強調しているのである。 一見、環境アセスに関係のない「法定外公共物」をあえて取り上げ、その売却も賃貸もしないと強い決意を挙げているところに、松本町長の大野知事に対するメッセージが込められていると感じる。

先にもみたように、2021年9月3日の県議会自民党議員団、9月14日の「比企の太陽光発電を考える会」との面談で、大野知事が「地権者の同意が得られない事業の事業化は困難」と答えているのには、小川町長の回答が伏線にあることを強調しておきたい。

「回答」では、法定外除外物を除外して区域を設定すること」とマイルドに表現しているが、町道などの法定外公共物を除外しては、メガソーラーのためのまとまった用地を確保できないという意図を読むことができる。

知事の「意見書」作成過程

埼玉県の大野知事は意見書の作成にあたり、諮問機関である環境影響評価技術審議会(以下、「審議会」という。)の審議・答申を受け、とりまとめを行っている。

知事が審議会に「さいたま小川メガソーラー環境影響評価準備書」について答申を行ったのは、2021年5月11日である。

まず10名の委員で構成される小委員会を立ち上げ、2021年6月10日に第1回小委員会、7月16日に第2回小委員会を開催し、準備書に対する事業者(準備書を作成した国際航業(株))の説明および委員からの質疑応答を行った。

そのうえで、9月7日に第3回小委員会を開催し、小委員会意見を集約している。

小委員会の意見を集約した「小委員会報告」(4ページ)は、総論に当たる「全体的事項」と分野別の各論という2部構成をとるなど、知事意見の構成の原型が既にこの段階でできあがっている。

しかし、全体的に見て簡潔すぎ、抜けている視点が多い。

例えば、各論の「動物」については、「低反射型の太陽光パネルを水面と見間違え、水鳥が飛び込む事例や昆虫が散乱することへの懸念と対策の必要性」「冬期の昆虫調査の追加を検討すること」の2点のみしか挙げられていない。

生態系へのダメージの象徴的な存在である鳥類については、着工後の「事後調査」でミゾゴイとノスリが取り上げられているのみである。

ミゾゴイに関する記述では、市民調査を参照しておらず、不十分な内容であり、サシバには触れていない。

切り土・盛り土に関する記述も手薄な感が強い。

2021年11月9日にコロナ禍のため、オンライン会議の形で開催され、委員10名が参加した第1回の全体会(令和3年第1回 埼玉県環境影響評価技術審議会)では、小委員会報告を「環境影響評価技術審議会の意見について」(答申案)が報告されるとともに、準備書の内容や現地調査方法について事業者との質疑応答が行われ、次に「小委委員会報告」(答申案)に付け加える内容に関し、委員が自由に意見を述べた。

これらの意見を盛り込んで、改めて答申案を作成することが了承されたのち、審議会会長からの提案として、山間部で大規模な盛土工事を伴うということで、別途地盤について有識者の意見を聴き、その意見を勘案したうえで審議会の答申に盛り込むこと、鳥類や水生生物についても、ヒアリングないし書面で意見をもらうという形で答申に盛り込むことが決まった。

具体的には「地盤」「鳥類」「水生生物」の三分野について、それぞれ有識者を特別委員に任命し、書面で意見をもらい、その内容を盛り込んだ答申案を次回の全体会に提出することになった。

特別委員の書面による指摘は、いずれも詳細なものである。

例えば、鳥類に関する指摘事項では、少々長いがきわめて重要な指摘が行われているので、引用しておきたい。

「環境アセスメントの出発点として現地調査結果の精度が極めて重要と言えるが、当該エリア内で確認された33種の重要鳥類のうち、環境省及び埼玉県のレッドリストの絶滅危惧Ⅰ種・Ⅱ種に該当し、最も保護対策への重要度や緊急度が高い種であるミゾゴイとサシバの繁殖実態に関して疑念が生じている。具体的には、地元の市民団体がミゾゴイとサシバに関する自主調査を実施し、改変部分の中央部でミゾゴイの営巣地を確認すると共に、3箇所のサシバ営巣地を確認のうえ現況保全が求められる範囲内が改変されることで繁殖が消失すること等を記す報告書が公表され、新聞報道等により広く周知されるに至っている。

特に、ミゾゴイに関して準備書においては、改変区域内には営巣地が存在しないことを前提とした保全措置の検討や影響予測が行われており、改変区域中央部での営巣確認の有無は、事業者による『改変に伴う生息環境への影響は小さい』との見解を翻すことにもなり得る重要な情報と言える。

ミゾゴイの営巣地が改変区域内に存在することや、サシバの営巣中心域が改変により影響が生じることになれば、準備書に記された事業者が示す影響予測は根拠を失い、土地利用計画の大幅な見直しを含めた新たな措置が求められるものと考える。それだけに事業者にとっては、まずは現地調査による事実関係を明らかにし、そのうえで適正な環境保全措置や予測・評価を改めて行う必要がある」

市民団体による自主調査結果と環境省の「サシバの保護の進め方」(2013年)、「ミゾゴイの保護の進め方」(2016年)をふまえた的確な指摘である。

結論として、今後評価書までの進め方について、鳥類の専門家(特別委員)は、以下のように指摘している。

「当環境アセスメントの重要鳥類に関しては現地調査レベルの事実関係から、環境保全措置の検討や予測・評価の結論に至るまで、準備書段階の現時点で不確実性が大きく妥当性に欠けた水準にある部分が少なくない。そのため、事業着工後の事後調査として記されている『環境保全措置や予測・評価の妥当性の検証』の進め方について、評価書作成までに客観性・学術性の確保を目的とした取り組みの充実を図ることが望まれる。(中略)重要鳥類の保護に精通する専門家と当該事業地域で鳥類調査を実施している市民団体代表、その他事業関係者等で構成する『検討会組織』を事業者が設置し、関係者とのコミュニケーションを図る中で、妥当性の検証を行う必要があると考える」

実に重要な指摘といわざるを得ない。

その他2件(地盤・水生生物)についても、特別委員から貴重な意見が提案されている。

そこで2021年12月10日に書面会議で開催された第2回全体会では、前回の全体会で出された意見を盛り込んでまとめた「答申素案」と3名の特別委員の意見、そして、それらの意見を取り入れた「答申案(特別委員からの意見追加後)」が提出され、意見のある委員はメールで意見を送り、そのあと会長と事務局が最終的に「さいたま小川町メガソーラー環境影響に係る埼玉県環境影響評価技術審議会の意見について」をとりまとめ、知事に答申した。

埼玉県の大野知事が2021年12月27日に経産大臣に提出した「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書に対する知事意見」は、表紙を除き全部で10ページにものぼる大部なものとなっている。

表紙以外は、前文および本文(総論)と本文(各論)という3部構成という点は答申と変わりなく、ほぼ90%答申そのままといっても良い。

しかし、答申と知事意見を比較すると、いくつか重要な違いがある。

とくに前文ではそれが顕著である。

まず前文の第2パラグラフに、新たに熱海市伊豆山の土石流災害と比較した本事案の盛り土量が示され、本事案の重要性を浮かび上がらせている。

引用しておこう。

「また、令和3年7月に熱海市で発生した土砂災害事故に係る盛土量の約10倍に上る72万立方メートルという計画であり、土砂災害事故誘発の恐れを懸念する地域住民の多数を声がある」として、まさに予定地に隣接する住民の不安をそのまま表現している。

そして、答申との最大の違いは、知事意見前文の第6パラグラフである。

これは答申にはなかった文章である。

「これらを踏まえ、本事業において環境保全措置を講じたとしても、なお環境への重大な影響が払拭されない場合には、本事業の中止を含めた事業計画の見直しも検討されなければならない」

同じ「本事業の中止を含めた事業計画の見直し」の文言は「表紙」にも登場する。

審議会がコロナ禍のなかで、小委員会を含めると、5回の会議(書面会議を含め)や特別委員への意見聴取など、約半年をかけて議論を重ねまとめあげた答申作成のプロセス自体、国の環境影響評価法にもとづく準備書に対する知事意見の作成としては異例の丁寧な手順を踏んでいる。

それに加え、最後に「本事業の中止を含めた事業計画の見直し」という決定的な文言を入れたのは大野知事の政治判断だったといえるだろう。

知事の意見自体は、環境影響評価法第20条第1項及び電気事業法第46条の13の規定により、環境の保全の見地から知事が経産大臣宛に意見を提出するものである。

重要なのは次の点である。

この知事意見は、電気事業法にもとづき、経産大臣が事業者に対して環境影響評価準備書について必要な勧告をするにあたって勘案すべきものであり、勧告に添付される。

恐らく、審議会の答申のままであれば、各分野にわたりきびしい指摘が続くものの、従来の「環境の保全の見地からの意見」にとどまっていただろう。

それにあえて表紙と前文に「本事業の中止を含めた事業計画の見直し」という計画の中止を暗に勧告するような文言を入れることにより、その後の環境大臣の意見、経産大臣の勧告内容を方向づけることになった。

2022年1月25日に発表された環境大臣の意見には「本事業の抜本的な見直しが必要」「それができない場合は、事業実施を再検討」の文言が入り、2月22日に発表された経産大臣の勧告にも「抜本的な計画の見直し」の文言が入った。

大野知事は、少なくとも2021年9月の段階では、まだ環境アセスメントでは中止意見を述べることはできないと考えていた。