はじめに

今から約40年前、私が山に通いつめていた1980年代から90年頃にかけて、秋から冬、春にかけてはホームグラウンドの比企・外秩父、そして日和田山からユガテ付近をもっぱら歩いていた。

では、夏はどうかというと、さすがに丘陵や低山歩きは暑くてつらく、涼しい奥武蔵の沢歩きを楽しんだ。

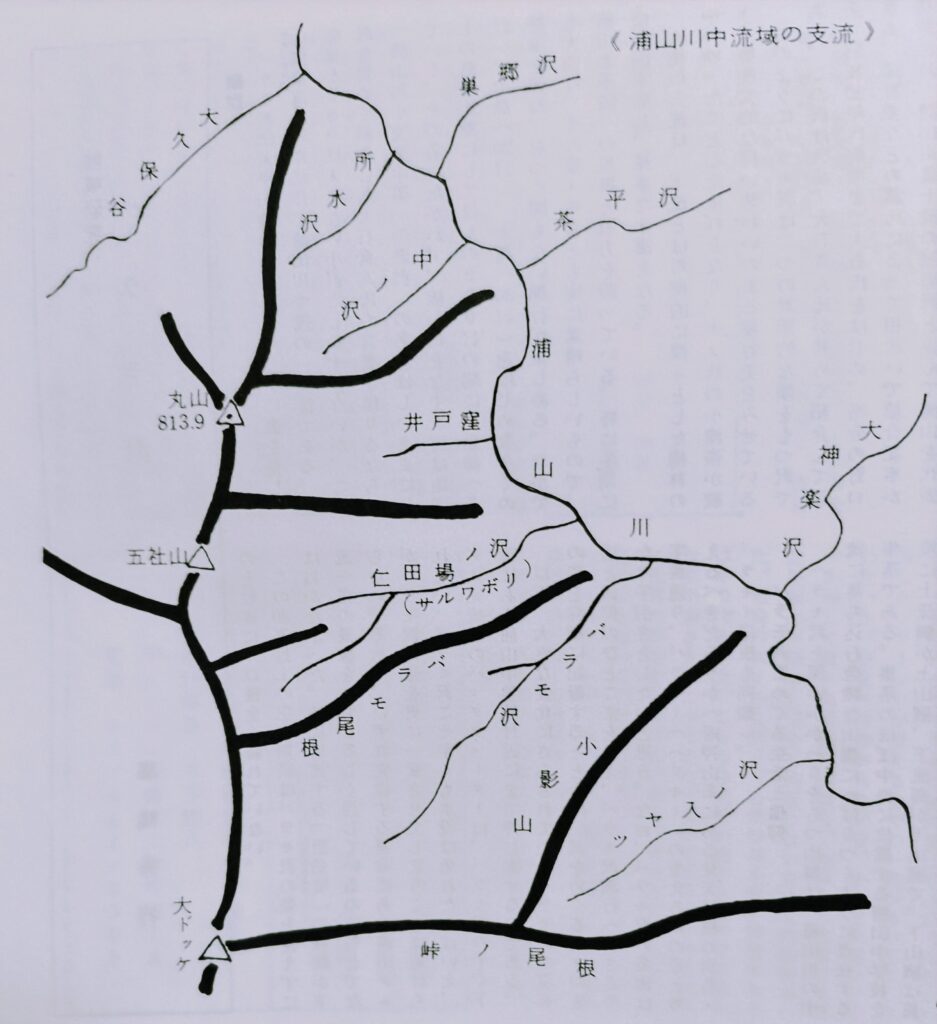

奥武蔵の沢というと、名栗川支流の沢、名栗川最大の支流である有間谷(有間川)支流の沢、さらに浦山川支流の沢、熊倉山の谷津川本谷、矢岳山稜に突き上げる烏帽子谷などが主な対象であった。

なかでも最も頻繁に入渓したのが、浦山川支流の大久保谷、バラモ沢、冠岩沢、大久保谷支流の吹上沢、谷津川本谷、谷津川支流の地獄谷(障子岩沢)、有間谷(有間川)支流の白谷沢、姥小屋沢、堅木入、名栗川支流の和泉入、名栗川最上流である白岩入支流のハネバミ入など。

これらの沢は40年を経た現在、盛んに溯行されているものもあれば(白谷沢、ハネバミ入、冠岩沢など)、全く無視され、不遇の沢になってしまったものもある。

そんな不遇な沢の1つが、私が1986年から88年にかけて集中的に溯行したバラモ沢である。

バラモ沢の浦山川出合の滝である「不動滝」(不動ノ滝)は、滝マニアにはよく知られている。

しかし、なかには不動滝の高さを数段100㍍とする大げさな記事もあるほか、不動滝奥の「大滝」に「オルテガ」なる名称を勝手につけるなど、滝名や滝の高さなどをめぐり混乱が生じている。

そこで古い記録だが、私が発表したバラモ沢の地域研究をあえて「奥武蔵・秩父の豆知識」に再録したい。

記事は、奥武蔵研究会の会報『奥武蔵』232号(1986年11月)に寄稿した「地域研究 バラモ沢」と雑誌『新ハイキング』1989年8月号に寄稿した「浦山川・バラモ沢」である。

両者を再編集して、1本の記事にまとめ、ブログに掲載した。

だが、何せ40年近く前の記事であり、それ以上に浦山ダム工事が始まる以前の記事である。

ダム建設やダム湖の建設、それに関連する清水バイパス建設、清水バイパス取水口近くの取水設備設置などにより、バラモ沢出合付近の浦山川の渓相も大きく変わっている。

だが、いくつかの最近の記事によると、バラモ沢自体の渓相には大きな変化がないようだ。

たしかに、現在県道から不動滝の対岸に下りることは、取水設備があるため禁じられているので、溯行を勧める気は無い。

しかし、最近再び注目を集めているバラモ沢の滝名について、私が地元・下山掴で採集した名称を紹介することにより、勝手な命名に終止符を打ち、あわせて不動尊にまつわる祭りや下流の様相を一変させた「思仙境」の経緯を紹介するなど、「バラモ沢のすべて」を知っていただくため、敢えて40年前の記事を一部加筆のうえ、投稿することにした。

(地図)2万5千分の1地形図「秩父」「武蔵日原」、昭文社山と高原地図23『奥武蔵・秩父』(2025年版)

バラモ沢の概要

バラモ沢は大平山稜の一峰・大ドッケに源を発し、山掴(やまつかみ)集落の対岸に注ぐ浦山川中流の一支流である。

流程わずか2キロに満たない小沢にしか過ぎないが、この沢を初めて紹介した大石真人氏の言葉を借りるなら、「浦山川小支流中第一の悪沢」の名を欲しいままにしている。

その名にたがわず、核心部をなす下流は地図上の直線距離としてはほんの250㍍の間に不動滝(7㍍)、中滝(18㍍)、大滝(25㍍)をはじめ数多くの懸瀑を連ね、息つく間もない溯行が楽しめる。

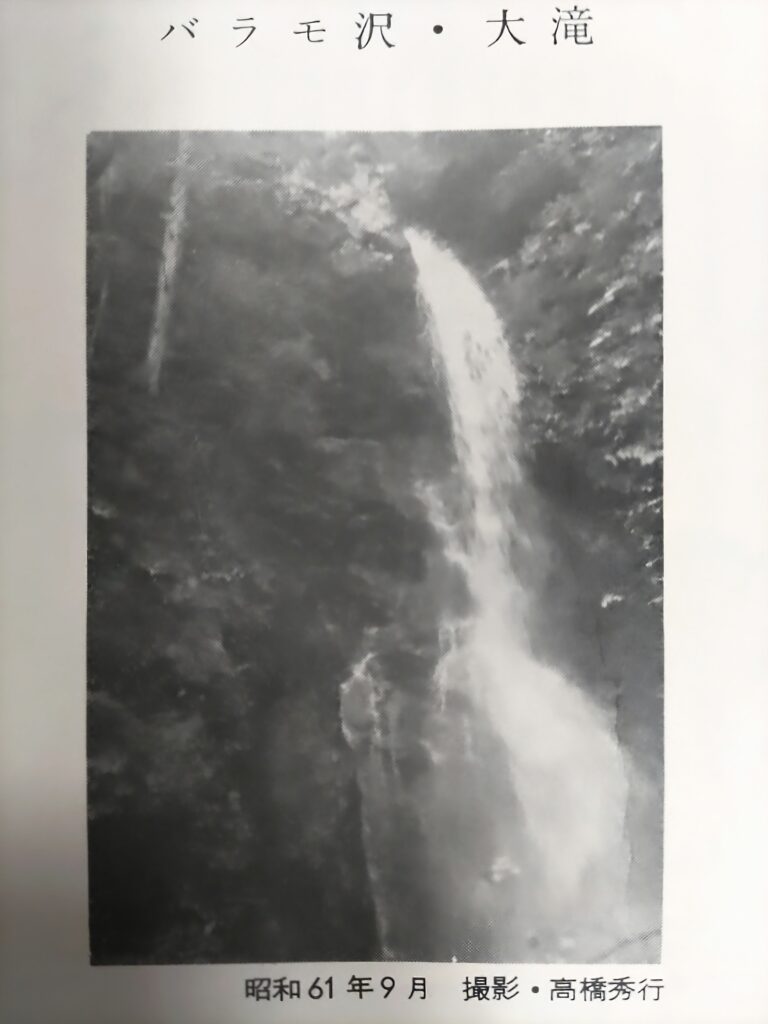

なかでも大滝は、その姿・水量とも実に素晴らしいもので、浦山随一の規模と迫力を誇っている。

特に厳冬期は全面氷結し、見事な氷瀑となる。

大滝の上流は、下流とは対照的に深々とした樹林の中のゆったりとした流れとなり、ナメ状の小滝帯が続き、奥秩父的な深い味わいのある渓谷美をみせている。

このようにバラモ沢は2つの対照的な顔をもつ沢である。

この沢は戦前、大石真人氏が初めて紹介して以来、昭和30年代前半まで大石氏をはじめ野口冬人、浦野要などの諸氏により相次いで紹介記事が発表され、浦山川最上流の冠岩沢(その後評論家として活躍した大門八郎氏が戦前初めて紹介)と並んで浦山を代表する日帰り沢登りコースとしての位置を占めていた。

その後、1960年代半ば以降バラモ沢は沢登りの対象としてはすっかり忘れ去られた感がある。

それから1986年にいたる20年以上の空白期間はバラモ沢の姿を変えずにはおかなかった。特に後述する思仙境(しせんきょう)の残骸が下流部一帯の景観を著しく汚しているのは残念だ。

そして、いずれ完成する運命にある浦山ダムがバラモ沢周辺をさらに一変させてしまうことは避けられない。

1998年に浦山ダム、ダム湖の「秩父さくら湖」が完成。

さらに、浦山ダムは洪水になると、長時間にわたり水が濁り、下流部に濁水が流れてしまうので、ダム湖上流に取水施設を設け、上流のきれいな水を取水し、直接パイプでダムの下流に流し、放流口から川に放流する「清水バイパス」を造った。

現在、バラモ沢出合のすぐ下流に取水口や水を貯める堰などがあるため、浦山川に水が貯まり、川の水深がかなり深くなっている。そのため、かつてのように気軽に徒渉して不動滝下に出ることが難しくなった。

以下、大きな変化にさらされているバラモ沢の姿を詳細に記録するとともに、沢をめぐる人々の生活と信仰のひとこまを伝え、バラモ沢へのささやかな手引きにしたい。

バラモ沢(バラモ尾根)の名因は、字義通り、バラモミ(ハリモミ)の生える沢(尾根)の意と考えるべきだろうか(両神山系にある梵天尾根の別名・ハリモミ尾根も同類)。

バラモ沢をめぐる生活と信仰

水元(みずもと)

バラモ沢と深いかかわりをもつ山掴は、浦山川の中流に落ち込む急峻な山腹にへばりつくように県道に沿って点在する集落である。

集落のほぼ中央に位置する「浦山中学校」(廃校)を境に上流側が下山掴(しもやまつかみ)、下流側が上山掴。

残念ながら、浦山ダム工事や県道の付け替え工事にともない住民が移転し、上山掴・下山掴は廃集落となってしまった。

その山掴の人々にとってバラモ沢は生命の源泉であった。なぜなら山掴集落の飲料水の取水口(水元:みずもと)は、沢の中流にかかる「長九郎滝」(ちょうくろうたき)と呼ばれる滝のすぐ上流にある。

バラモ沢は飲料水に適した清冽きわまりない流れで、消毒する必要はほとんどないという。

だが真冬になると水源が凍りついてしまうので、集落では当番を決めて、沢の左岸のバラモ尾根に付けられた仕事道から水源(水元)に達し、たき火をたいて氷を溶かさなければならない。

このようにバラモ沢は清冽な流れであるだけに、ヤマメが生息している。

ヤマメは上流だけでなく、急峻で滝が連続する下流にも生息が認められている。

このヤマメは、下山掴の浅見貫次氏が戦争直後に放流したヤマメが定着したものである。

浅見氏の話によると、昔バラモ沢にはヤマメが多数生息していた。

ところが、ある時、何者かが上流から毒を流したため、すっかり死滅してしまった。

その後、浅見氏が子どもに一匹一円で浦山川上流のヤマメをとらせて、このヤマメをバラモ沢に放流した。

渓流釣りブームのため、バラモ沢上流にも釣り人が入り込んでいるが、そのため水が濁ってしまい、飲料水やわさび田にも被害が出ているという。

次に、バラモ沢をめぐる信仰を語るうえで欠かすことのできない祇園祭(川瀬祭)と思仙境について触れておこう。

祇園祭(川瀬祭)

バラモ沢は出合に7㍍の不動滝をかけて浦山川に合流する。

不動滝の名の起こりは、滝の左岸手前の岩上に不動尊の石仏を祀ることに因む。

この不動尊に関係の深い祭りが、上山掴の八坂神社(天王様)の例祭・祇園祭(地元では川瀬祭とも呼ぶ)である。

祇園祭は既に中止されてから20年以上(1986年時点で)の歳月が流れているが、かつては浦山の夏を飾る一大行事であった。

八坂神社の例祭は旧暦の6月25日に行われた。

当日は下山掴の人々も協力して、山上にある八坂神社から朱塗りの神輿を県道まで担ぎおろした。

祭がクライマックスにさしかかると、神輿を担いだ人々が浦山川に乗り入れ、急流にもみ込みながら、斎場である不動尊の下に神輿を安置する。

次いで、神官が不動尊に祝詞を奏上し、祭はフィナーレを迎える。

この勇壮な川瀬祭も、高齢化のなかで神輿の担ぎ手となる若者が少なくなり、さらに下山掴の人々が祭から手を引いたこともあって、遂に中止のやむなきにいたった。

ところが下山掴の集落では、祇園祭から手を引いた直後から疫病が流行し、八坂神社の祟り(たたり)として恐れられたそうである。

祇園祭の中止とともに、バラモ沢不動滝と山掴の人々との信仰上のつながりは断ち切られることになった。

この信仰上の空隙につけ込む形でバラモ沢に入り込み、下流部の様相を大きく変えてしまったのが「思仙会」にほかならない。

思仙境(しせんきょう)

思仙会なる新興宗教団体については、なお数多くのことが謎に包まれているが、下山掴を中心に何人かの方々から話を聞いた結果、ほぼ次のような経緯をたどったようだ。

思仙会の教祖を名乗る清水一成(いっせい)なる人物が浦山に現われたのは(1986年からさかのぼって)15年程前であった。

バラモ沢は上流こそ県造林になっているが、下流部分は秩父の酒店・麻屋商店の所有する土地である。

清水は麻屋商店の主人を巧妙に説得し、バラモ沢の土地を安く借りることに成功した。

さらにスポンサーである東京の山一建設を動かし、バラモ沢の地に「思仙境」という名の一大修験道場の建設をもくろんだ。

思仙境の建設には、当時(1970年代)の金額で3,000万円以上が費やされたとのことだが、大滝(25㍍)に通じる橋や梯子を建設するためにバラモ沢に索道がかけられるなど、きわめて大がかりな工事であった。

現在、バラモ沢下流には梯子や橋のほか、おびただしい数の供養仏が残されているが、いずれも思仙境の夢の跡である。

思仙境の建設後、清水は東京から信者を連れてきては、禊(みそぎ)行と称して真夜中に不動滝に打たれ、バラモ沢大滝前のお堂に100日以上もこもって荒行を行った。

先の供養仏も、清水が東京の信者に寄進させたものである。

そこで問題となる思仙会と地元との関係だが、直接的な宣伝や布教活動こそ行わなかったものの、清水はカリスマ性のある人物のようで、地元の人のなかには今でも(1986年当時)彼のことを「先生」あるいは「教祖様」と呼ぶ人いた。

病気が治るように祈願してもらった人や水子供養を勧められたと証言する人もいるなど、地元の人々と一定の関わりをもっていたようである。

1986年当時、下山掴の浅見貫次氏が住んでおられた家は、かつて清水の別荘であったという。

だが、思仙会が浦山に滞在したのはわずかな期間にしか過ぎなかった。

スポンサーである山一建設や地主とのトラブルもあり、数年後に思仙会は日向(宮崎県)の地に移転した。

清水は一時、テレビなどにも出演し、かなり話題になった人物らしいが、彼の病死(一説には病気を苦にした自殺とも)とともに思仙会も自然消滅の道を辿った(清水の経歴や生没年は不詳)。

こうして山掴の集落を席巻した思仙会は数年で撤退したが、思仙境はそのままの形で沢に残された。

しかし、昭和57年(1982)夏の台風はバラモ沢を徹底的に痛めつけ、思仙境も完全に残骸に帰した。

そして、今では(2025年現在も)、この残骸がバラモ沢の核心部に無残な姿をさらしているのである。

地元でもバラモ沢下流の渓谷美を再び取り戻すため、思仙境の残骸を撤去したい意向もあるが、莫大な費用がかかるとあって、とても手が着けられないという。そして山掴が廃集落となった今、バラモ沢を復活させることは絶望的になった。

それにしても、一人の狂信的な人物の行為が、バラモ沢という浦山有数の渓谷を半ば台無しにしてしまった事実には慄然とせざるを得ない。それは、自然に人為的に手を加えようとする人間の試みがいかに愚かなものかを雄弁に物語っている。

バラモ沢溯行

かつては東京から半日がかりで出合に達したバラモ沢も、金倉橋までバスの通じた現在では、浦山中学バス停(廃止)から徒歩わずか10分で不動滝の対岸に出ることができる(2025年現在は、大神楽沢橋バス停から浦山口方面に少し戻ることになる)。

以下は、大久保谷出合の浦山バス停(今はない)からダム湖に沈んだ集落をとおる付け替え前の県道を歩き、バラモ沢出合いに出た記録である。当時の情景を振り返っていただきたい。

浦山バス停(大久保谷出合)から、県道73号秩父上名栗線を浦山川沿いに歩く。

巨岩が点在し、ところどころ深い淵を刻む浦山川の流れに目をやりながら土性(つちしょう)の集落を抜けていくと、左手に浦山川に突き出した清流閣の立派な建物が目にとまる。

その先で右から落ちる小沢が諸水沢(しょみずさわ)である。

続いて右から注ぐ中ノ沢の出合には、今にも下りてきそうな大岩が不安定な形で辛うじてバランスを保っている。

この大岩が「浮一(ういち)岩」と呼ばれる岩だ。

その名は、昔「浮一(ういち)」と呼ばれる老人がこの岩上で昼寝したことに由来するという。

栗山入口バス停(現在、栗山集落の廃集落に伴い廃止)を見送り、深田橋を過ぎると、車道は浦山川の右岸に移る。深田橋の右岸に屹立する巨岩は、大石真人氏も記録している「天狗岩」である。

県道沿いに数戸の家屋の並ぶ下山掴の集落を過ぎ、左岸の高みに浦山中学校(廃校)が見えてくる。

その中学校の右手から浦山川に注ぐ沢は、大石氏の初期の紹介以来、登山者の間では「日蔭バラモ沢」と呼ばれてきた。

しかし下山掴で尋ねても、この沢の名を知る人はなかなか見つからなかった。

ようやく探し当てた古老によると、「サルワボリ」と呼ぶという。

また、栗山の古老は「仁田場の沢」と呼ぶと語っておられた(浦山中流域の略図を参照)

浦山川中流域の支流

今は廃止された浦山中学バス停から約250㍍ほど歩くと、対岸に赤い鉄の橋のかかる滝が目に入る。

これが「不動滝」(7㍍)であり、バラモ沢の出合である。

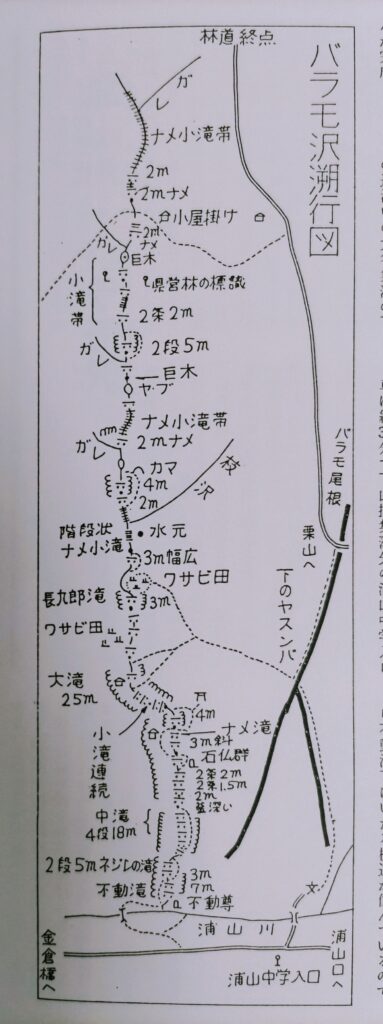

バラモ沢溯行図(1988年8月)

現在(2025年)は、バラモ沢出合の対岸(県道側)に清水バイパス関係の施設が設置されており、県道から施設への車道が通っているが、入口の門は閉じられ、立ち入り禁止となっている。

河原におりると、左岸のバラモ尾根が急激に落ち込む岩壁の陰から、いきなり不動滝(7㍍)をかけ、滝上は一気に山肌をせり上がっている。

その様相は、まさに「悪沢」の形容そのものである。

浦山川の対岸へは、思仙会の残した「狛龍橋」なる鉄橋を渡っていくこともできるが、対岸に着いてから滝の下に行く桟道が痛んで危なっかしいので、浦山川を徒渉した方が無難だろう(1986年当時は、浦山川は浅かったが、先に述べたとおり、出合のすぐ下流に取水のための堰ができたため、出合付近はかなり深くなっており、徒渉は難しい。そのため、さらに痛みの進んだ橋を慎重に渡るしかない)。

不動滝は水量も多く、周囲の岩壁もハング気味で直登不能であり、滝の左手につけられた梯子を慎重に登るしかない。

なお、不動滝手前の岩の上に不動尊の石像が祀られているので、一見しておくとよい(2025年現在、不動尊の石像はなく、壊れたかけた小祠が残されているに過ぎない。集落を去るにあたり、石像を移したのだろうか)。

不動滝の上に出ると、沢筋は台風の爪痕を残すように大岩が散乱している。

そのなかに思仙境の鉄パイプの梯子や橋が無残な姿をさらし、目を背けたくなるような光景である。

この惨状のなか、3㍍、次いで2段5㍍のネジレ状の滝が相次いで現われる。

ネジレ状の滝は、タラノ木に注意しながら右手のブッシュを抜け、再び沢筋に戻る。

沢に右に折れ、両岸が急激に狭まりゴルジュ状を呈するうちに、眼前に4段18㍍の堂々たる滝が迫る。「中滝」(なかたき)である。

中滝はバラモ沢随一の難所といってよい。

1段目の6㍍斜滝は水量が多いので、直登は敬遠して右手の崖をよじ登って巻くことになる。

ただし、高巻きし過ぎると垂直の壁にぶつかって行き詰まる。

なるべく小さく巻いて、1段目の落ち口に出る。

2段目は6㍍のナメ滝で、傾斜も緩いので、フリクションをきかせて右壁を容易に直登できる。

続く3段目4㍍は苔に濡れて滑りやすく、右手のブッシュに入って巻くべきだろう。

最上段のナメ(2㍍)は、滑らないように注意しながら、一気に登り切る。

中滝(4段18㍍)の落ち口に立つと、ようやく緊張感から解放される。

わずか数十分前に通った下山掴の集落がはるか眼下に見おろされ、バラモ沢下流がいかに急激に高度を上げたのかを実感させられる。

中滝を過ぎると、沢筋はヤブがうるさくなる。

相次いで現われる小滝は、いずれも深い釜をもっているが、問題なく通過できる。

このあたりで、沢沿いの茂みに供養佛が立ち並ぶ異様な光景に接する。

沢の左岸には踏跡も現われ、やがて沢の上を橋が架けて横切る。

頭上に見える小屋(右岸)へ行く橋の下を通り、まずは3㍍斜滝を越える。

次の4㍍直瀑は水線通しの直登は無理なので、右側から慎重に巻く。

この先に何とも場違いな鳥居があるが、先の供養佛や鉄橋、小屋といい、いずれも思仙境の夢の跡である。

4㍍直瀑を巻き終わると、沢は急角度に左に折れ、両岸の岩壁は一層急迫する。

この見事な廊下の奥に白い瀑布をかけた垂直のスラブが立ちはだかっている。

めざすバラモ沢の「大滝」(25㍍)である。

バラモ沢の大滝(25㍍)

深い林に囲まれ、上から覆いかぶさるようなスラブから25㍍の高さを一気に落ちる単瀑は圧倒的なスケールをもつ。

ただし、大滝の滝壺左手にある荒れた堂宇や滝の手前に立つ目障りな鳥居が大滝の雰囲気を害してしまっている。

さすがに大滝の直登は無理なので、右手のガレ場を急登する。

落石に注意しながら登り、バラモ沢上流から水を引いている水道管をみたら、水道管に沿って左にトラバースして小尾根上に出る。

ここで右に登れば、すぐに仕事道に出て、バラモ尾根に合流する「下のヤスンバ」をへて浦山中学校の裏にくだることができる。

従来のバラモ沢の案内では、大滝の上流は溯行価値なしとして、このルートを勧めているが、これでは余りにあっけない。

むしろ人為的に荒らされていない昔からの沢の姿をとどめているのが上流一帯である。

小尾根を反対に左に急激にくだり、大滝落ち口のすぐ上流に降り立つ。

急迫した廊下状の下流とは打って変わって周囲も開け、平凡な流れが続く。

ただし、再び両岸が迫ったなか、行く手をふさぐ深い釜をもつ3㍍滝は、ちょっと手強い。

釜に入って左手のチムニーに足をかけ、腕力で登ることになる。

この滝が「長九郎滝」(3㍍)と呼ばれる滝である。

その名は、往時長九郎という人が墜死したことに因むという。

長九郎滝を越えると突然前方が開け、ワサビ田が広がる。

上空を送電線が横切り、現在位置の確認に絶好だ。

このワサビ田は浦山中学裏へ続く仕事道の終点にあたっており、天候悪化や時間のないときは、仕事道をくだれば、約30分で浦山中学にくだりつく。

ワサビ田の奥にある3㍍幅広の滝を右から巻き、しばらくは水道管に沿いながら、深い樹林帯の下の清らかな流れを溯行する。

まもなく山掴の人々が「水元」(みずもと)と呼ぶ水道の取水口につく。

水元の先で、4㍍の滝が突然現われる。

右側から巻いて通過すると、沢はやや傾斜を増し、息もつかせぬナメ状の小滝帯になる。

沢の周囲は水源かん養林で、よく手入れがされていて、沢も荒れたところが全くない。

両岸の傾斜も緩やかで、冠岩沢の源頭部を思わせる落ち着いた雰囲気が漂う。

私は2度目の溯行時(1986年9月)に、この付近で野生の鹿を見かけたが、まだ十分自然の残されている秘境である。

沢は相変わらずナメ状の小滝が連続するが、その間に2段5㍍の滝が懸かる。

やがて前方右手に小屋掛けが見え、左手には送電線巡視路の標識が目に入る。

標高780㍍付近で、この地点で栗山と金倉を結ぶ古い生活の道が横断している。

上流を少し探ってみたが、3㍍の直瀑を最後に沢はヤブに埋まり、源頭は大平山稜特有の猛烈なスズタケ帯となってしまうことが予想されるので、ここで溯行を打ち切った方が無難だ。

出合から実動約2時間30分。日帰りの軽い沢登りとしては適当な溯行時間だろう。

この地点からは栗山・金倉ともに1時間ほどで達することができる。

右に栗山に向かうと、あっけなく林道に出てしまう。

この林道はバラモ沢上流の県造林の切り出し用に造られたもので、バラモ尾根、サルワボリ(仁田場ノ沢)を克明に巻きながら、県道まで続いている。

県道に出たら、浦山口方面に進み、橋で秩父さくら湖を渡ったところが茶平入口バス停である。

バラモ沢関連文献一覧

・大石真人「浦山谷ばらも沢」(ハイキング・ペン・クラブ著『奥武蔵(増訂版)』登山とスキー社、1940年)

・大石真人「奥武蔵の沢歩き新コース・ばらも沢」(『ハイキング』100号、1941年1月)

・大石真人「浦山水系誌」(『山と渓谷』101号、1947年7月)

・大石真人「奥武蔵の沢二題-バラモ沢・白谷沢」(奥武蔵研究会会報『奥武蔵』27号、1952年7月)

・大石真人「バラモ沢」(『新ハイキング』11号、1952年9月)

・大石真人「バラモ沢」(『東京附近の沢歩き』山と渓谷社、1956年)

・野口冬人「バラモ沢」(『東京附近の谷あるき』朋文堂、1957年)

・浦野要「バラモ沢」(奥武蔵研究会著『奥武蔵の山』朋文堂、1959年)

・大石真人『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵(改訂版)』(朋文堂、1960年)

・浦野要「(山行報告)バラモ沢」奥武蔵研究会会報『奥武蔵』232号、1986年11月)

・高橋秀行「地域研究 バラモ沢」(奥武蔵研究会会報『奥武蔵』232号、1986年11月)

・高橋秀行「浦山川・バラモ沢」(『新ハイキング』406号、1989年8月)

コメント