はじめに

埼玉県と東京都との境にドーム状の山容で聳える棒ノ折山。

その棒ノ折山を基軸に東西に都県境尾根が延びる。

東南方向へは権次入峠(ごんじりとうげ)をへて黒山(常磐山、コカハヅル山)、馬乗馬場(うまのりばば)、小沢峠へと高度を下げ、逆に西側は槇ノ尾山(姥小屋沢ノ頭)、長尾ノ丸、蕎麦粒山へと高度を上げてゆく。

この棒ノ折山とその周辺の都県界尾根に奥武蔵側(埼玉県側)から突き上げる沢のなかには、奥武蔵随一の人気を誇る沢である白谷沢のほかにいくつもの遡行価値のある沢がある。

今回は、40年近く前になるが、私が若い頃に遡行した沢の概要を参考までに紹介しておこう。

取り上げる沢は、東側から、名栗川本流の支流である和泉入、柳沢入(柳沢)、名栗川最大の支流である有間川の支流である白谷沢(および白谷沢の支流である中沢(なかざわ))、姥小屋沢、堅木入である。

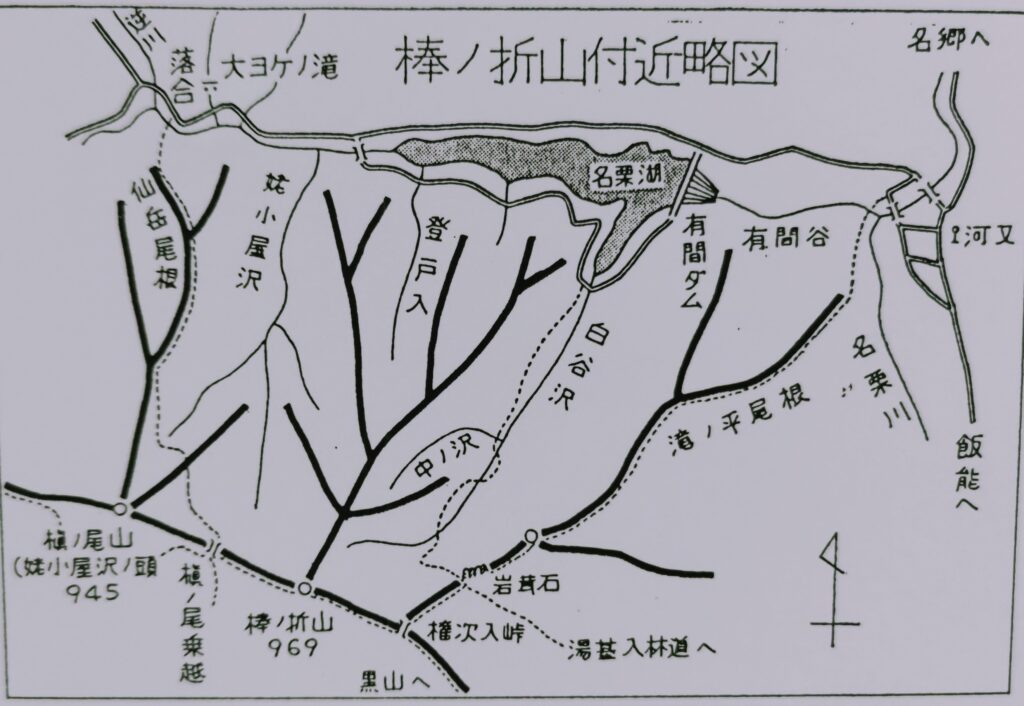

(図1)棒ノ折山~都県境尾根奥武蔵側の沢

もちろん、40年の間に沢をめぐる環境は大きく変わった。

とくに、棒ノ折山北側山腹に有間山方面へ延びる大名栗林道が建設され、中沢(中ノ沢)、姥小屋沢、堅木入のツメの環境が激変したことである。

私は大名栗林道建設後に各沢を歩いていないが、とくに姥小屋沢と堅木入は、ツメが都県境尾根になるはずが、その前に林道に出てしまうという有様になっている。

また各沢が遡行されている頻度には大きな差がある、

最も遡行されているのが、ハイキングコースが並行・交差している白谷沢であり、沢歩きのシーズン中には、各滝の前で直登組・高巻き組のいずれも行列ができている状態である。

次いで歩かれているのが姥小屋沢。

沢全体の概要を示した遡行図もネット上でいくつか発表されているが、詳細な遡行図は見当たらない。

それ以降はぐっと離されて和泉入だが、1981年刊行の『日本登山大系4東京近郊の山』(白水社)で紹介された当時の遡行図以降、沢全体の詳細を示した遡行図は見当たらない。

中沢(中ノ沢)は、白谷沢の各滝を高さにおいてはるかに凌ぐ21㍍の「仙崖ノ滝」(せんがいのたき)を秘めながらも、ネットで遡行記録を調べても、2~3例しかなく、いずれも十分な記録ではない。

柳沢入は私の記録以降3回しか遡行記録がなく、私の遡行当時極めて遡行価値の高かった堅木入にいたっては、なぜか私の遡行以後、記録は皆無である。

そのようなわけで、40年近く前の記録を今改めて発表することにも、ある程度の意義があると思う。

それでは、各沢の遡行記録(遡行案内)に入る前に、棒ノ折山の山名について若干言及しておきたい。

棒ノ折山の山名について

969㍍独標の棒ノ折山は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図「原市場」(2018年12月調製、2019年2月1日発行)では、「棒ノ折山」(棒ノ嶺)、5万分の1地形図「秩父」(1907年測量、1971年編集、1997年修正、1998年9月1日発行)でも、同じく「棒ノ嶺」(棒ノ折山)と表記。

昭文社山と高原地図23『奥武蔵・秩父』2025年版では、名称の順番が逆転。

主名称を「棒ノ折山」(ぼうのおれやま)とし、棒ノ嶺(ぼうのれい)は副名称となり、棒ノ折山(棒ノ嶺)と表記し、それぞれにルビを振っている。

サブ名称の「棒ノ嶺」にあえて「ぼうのれい」とルビが振ってあるのには、それなりの理由がある。

それは「棒ノ嶺」を「ぼうのみね」と読ませる慣行が今でも続いているからである。

『角川日本地名大辞典11 埼玉県』(角川書店、1980年)は、「棒ノ嶺」を「ぼうのみね」としているし、大石真人氏も「奥武蔵辞典-山名編-」(『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵(改訂版)』朋文堂、1960年)で、「棒ノ嶺」の読み方を「ぼうのみね」としている。

大石氏は、続けてこうも書いている。

「近ごろは地図の字(引用者注:棒ノ嶺)をボウノミネとよみ、これが慣用名となって通ってしまった感があり、地元でも多くこれを使用する」

さらに「ぼうのみね」を「棒ノ峰」と表記する向きもある。

最近でこそ、山と高原地図最新版のように、「棒ノ折山」がメインで、「棒ノ嶺」がサブの名称。「棒ノ嶺」の読み方も「ぼうのみね」ではなく、「ぼうのれい」とする表記が次第に一般的になっている。

では、なぜ「棒ノ折山」と「棒ノ嶺」という2つの名称が併記されるようになったのか、そして棒ノ折山の山名は何に起因しているのだろうか。

そこで現在でも続いている棒ノ折山の山名をめぐる混乱について、先行研究にもとづき改めて整理しておきたい。

ここで参照する先行研究は、前記の『角川地名大辞典11 埼玉県』、大石真人氏「奥武蔵辞典-山名編-」のほか、古い地誌である『多摩郡村誌』『武蔵通志』をはじめ以下の文献である。

・武田久吉「仙元峠附近」(『山岳』第20年第1号、1926年7月に所収)

・宮内敏雄『復刻版 奥多摩-山・渓・峠-』(百水社、1992年)

・藤本一美「棒ノ折周辺山稜誌」(藤本一美『山岳ノート』私家版、1990年に所収)

宮内氏や藤本氏によると、この山はかつて名栗側では「坊ノ尾根」と呼ばれていた。

宮内氏は「坊ノ尾根」について、昔から有名なカヤトの山で、当時の農家は家屋の屋根の茅葺きを採るため、この山を利用していたという。

そして、名栗川流域から眺めるこの山の狐色のドームを懐かしく仰いで「坊主山」の意味で「坊ノ尾根」と呼んでいたとする。

宮内氏は山頂を「尾根」と呼ぶことは珍しいことではないとして、同様の事例をいくつか挙げている。

この「坊ノ尾根」が、語音が同じということで、「棒ノ尾根」へ転化し、さらに訛って「棒ノ折」となったというのが宮内氏の説である。

藤本氏は「ボウ」の語源を「小平地」のこととする解釈に依拠し、「山頂のカヤトの平坦地(茅の尾根)を指す山名因」であるとし、こちらもボウノオネがボウノオレに訛ったとしている。

さらに明治期の地誌である『多摩郡村誌』は「棒之折山」、『武蔵通志』でも「棒折山」と記しているにもかかわらず、なぜか明治40年測量の5万分の1地形図「秩父大宮」(現秩父)に「棒ノ嶺」と記載され、それが現在の国土地理院の地図にも継承され、「嶺」に「れい」とルビが振っていなかったため、「みね」と呼ぶ慣用が一般的となり、果ては「峰」と表記する動きまで出たのは前述したとおりである。

これも前出したが、国土地理院は今でも2万5千分の1地形図「原市場」、5万分の1地形図「秩父」でも相変わらず誤った名称の「棒ノ嶺」をメインの名称とし、正しい名称の「棒ノ折山」が括弧書きでサブ扱いになっている。

ところで、「ボウノオネ」が「ボウノオレ」になまり、「棒ノ折」と表記されるなかで、この山名に付会した伝説が生まれることになった。

そうした付会伝説のなかでもっとも有名なのが、武田久吉氏が地形図の「棒ノ嶺」表記を批判し、「棒ノ折」表記を正当化するための例としてあげた畠山重忠の杖の伝説である。

武田氏によると、畠山重忠が杖として使っていた石棒が山頂で折れ、折れた石棒の一端を名栗の谷に、もう1つの一端を南面(大丹波側)の権次入沢奥に捨てたという。

武田氏は実際に権次入沢奥の石棒の写真を掲載し、考証を行っている。

宮内氏は武田氏が「棒ノ折」呼称の正当化のため挙げている畠山重忠の石棒伝説を、「棒ノ折」の山名に付会した伝説であるとしながらも、大丹波側では権次入沢奥の石棒を「棒ノ折様」として祀っている事実を指摘し、この石棒を「金精様」であるとしている。

たしかに、昭文社山と高原地図23『奥武蔵・秩父』では、南面の権次入沢奥に「棒ノ折祠」を記載している。

つまり、名栗側の呼称である「坊ノ尾根」から「棒ノ折」「棒ノ折山」の山名が生まれた。

それに付会した畠山重忠の杖(石棒)伝説から生まれた大丹波側の「棒ノ折信仰」(金精様信仰)の結果、名栗側のみならず大丹波側でも「棒ノ折」「棒ノ折山」と呼び、信仰するようになり、名栗・大丹波という南北双方が「棒ノ折」「棒ノ折山」と呼ぶようになった。

それが『多摩郡村誌』や『武蔵通志』の記載に反映したというのが宮内氏の最終的な結論である。

宮内氏はまとめとして次のように述べている。

「再び大丹波側から考えてみると、石棒を俚人は棒ノ折山として祀って、今では本来の意義は忘れているが、あきらかにこれは金精様で、それを崇拝した名残りが今日まで惰性で伝わり、『あの棒ノ折様が』の位置を示す言葉がその祀ってある場面を指すようになり、それが名栗側の坊ノ尾根と混乱混同して、棒ノ折山の名が山を隔てた双方の部落で同一名で呼ばれるほどになったからであろう」

前記の文章を含む名著『奥多摩』(原本)の刊行時(1944年)、27歳の若さであったということが信じられない深い洞察である(宮内氏は1945年、南京にて28歳で戦病死)。

和泉入(いずみいり)

昭和33年(1958)年に山本初男氏により初めて紹介され、それ以来、名栗水系では白谷沢・蕨入に次いでポピュラーな沢として親しまれてきた和泉入。

1981年に出版された『日本登山大系4 東京近郊の山』(白水社)でも「泉入」として紹介された沢だったが、私が遡行した1987年(2回遡行)には、度重なる雪害や伐採の影響で沢が荒れてしまった。

それでも最上流にある高さ15㍍という名栗水系でも有数の高さを誇る大滝の迫力は一見の価値がある。

この素晴らしい大滝を見るためだけでも、十分遡行価値のある沢である。

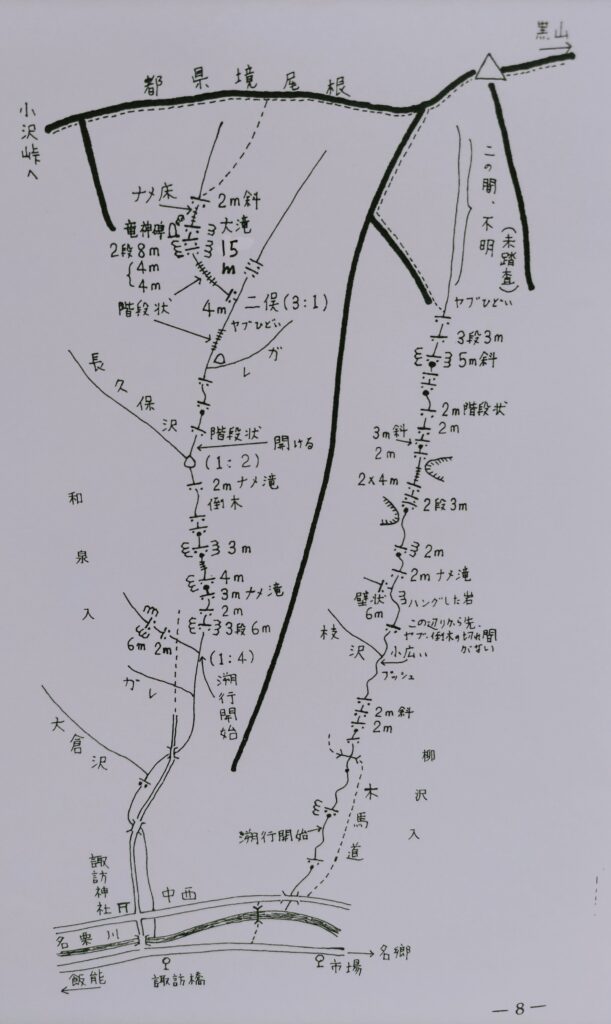

(図2)和泉入・柳沢入遡行図(出典:高橋秀行「和泉入・柳沢入」奥武蔵研究会会報『奥武蔵』240号、1988年3月)

飯能から名栗方面へのバスに乗り、諏訪橋(小沢の次)で下車。

左に下名栗の鎮守である諏訪神社(下名栗字中西にあることから、「中西のお諏訪様」と呼ばれる。獅子舞で有名)をみて、林道泉入線を終点まで歩く。

さらに右岸につけられた仕事道をたどり、左から小滝をかけて枝沢が合流する地点で入渓する。

すぐに3段6㍍の滝が現われるが、落口に倒木が詰まり、前途の多難を思わせる。

この先、下流部の連瀑帯になるが、滝と滝との間に倒木が累積して、またいだり潜ったりと、滝を越える以上の労力が要求される。

左から長久保沢が出会う地点(大石が沢の真ん中に居座っている)を過ぎると、今度は倒木にヤブや灌木が混じり、さすがにうんざりさせるが、20分ほどの辛抱で二俣につく。

正面の右俣は水もほとんど涸れ、薄暗いヤブのなかに吸い込まれていく。

4㍍の滝をかけて出合う左俣に入ると、沢の勾配が増し、2段8㍍滝の上に15㍍大滝の壮観が重なる。

2段8㍍の滝は右から巻き、大滝の直下に立つ。

滝の右手は荒々しい岩壁となって一気に落ち込み、その岩肌を割って樹齢数百年と思われる大ケヤキが枝を伸ばし、その生命力には驚くばかりである。

大滝のしぶきを浴びながら、手前の竜神碑(文久2年[1862]4月17日、小沢村・皿方村建立の刻印あり)の裏から急なガレ場を登り、再び沢筋に出ると、大滝の落口からは美しいナメが続き、その奥に2㍍の斜滝をかけている。

この滝を最後に水量もめっきり減り、ヤブの茂みに消えてしまうので、ここで遡行を打ち切り、右手の小尾根に取り付く。

あとは約30分の頑張りで、ハイカーの行き交う都県境尾根の689㍍独標(黒山と小沢峠との中間地点)に出る。

諏訪橋(20分)遡行開始(30分)長久保沢出合(20分)大滝下(10分)遡行終了(30分)都県境尾根

柳沢入(やなざわいり)

昭和32年(1957年)の植村三郎氏による初遡行以来、私の遡行(1987年11月)まで全く遡行記録をみなかった不遇な沢。

最近ネットで検索しても、3件ほどヒットしたが、そのうち1件は和泉入遡行の帰路として利用したものである。

これまで「柳ノ入」と表記されてきたが、「柳沢入」が正しい。

もっとも、地元では単に「柳沢」(やなざわ)と呼称されている。

諏訪橋の一つ先の市場で下車。

名栗川に架かる柳沢橋を渡り、新道に出て右に行くと、すぐに柳沢入の出合である。

しばらくは、左岸につけられた木馬道をたどるが、足下が切れ落ちているうえに、木馬道が滑りやすく、実に嫌なところだ。

そこで適当な地点で沢に下降して遡行を始める。

しばらくは平凡な流れで、目まぐるしいばかりに左右に曲折する。

傷んだ丸木橋をかけて木馬道が沢を横切ると、小滝が連続して現われるようになる。

だが、ヤブのないのもこの辺りまでだ。

すぐに沢はヤブや倒木で埋まってしまい、通過するのも難儀するようになる。

右岸から枝沢が合流する付近は小広いが、まもなく両岸が迫って廊下状になる。

しばらくすると、左から6㍍の壁状の滝がかかる。

沢は再び小滝を連続させるようになるが、倒木とヤブのひどさは相変わらずだ。

とくに、廊下のなかがヤブで埋まってしまっているから逃げることもままならず、始末が悪い。

執拗なヤブコギを続けていくうちに、釜をもった5㍍の斜滝が現われる。

柳沢入で初めて出会う滝らしい滝である。

釜の右をへずり、滝をまたぐようにして越えるのだが、落口付近が滑りやすいので要注意。

この先、ヤブが薄くなるのではないかとの期待もむなしく、ヤブと倒木は一層激しさを増す。

遂に身動きのとれない状態になるにいたって、これ以上の遡行を断念する。

植村氏の記録によると、最上流に柳沢入最大の10㍍涸滝があるとのことで、心残りだったが、もはや体力も気力も限界に来ていた。

幸い右岸は灌木も切れ、急峻な植林の小尾根が落ちてきているので、これに取り付くことにする。

ところが、小尾根への取り付き地点には乳酸菌飲料の容器が捨てられており、傾斜の緩んだ地点の立ち木には空き缶が掛けられているではないか。

地元の人も最近入ったことがないという沢の奥だが、もしかしたら奥武蔵のヤブ沢を探っている篤志家がいるのかも知れない。

約30分の急登で都県境尾根の750㍍圏ピーク東肩から中西の集落に落ちる尾根に出る。

都県境尾根までは、さらに20分のアルバイトが必要である。

以上、柳沢入は中流・上流が完全に倒木やヤブで埋まっている状態で、遡行はヤブや倒木との戦いとなる。

滝も5㍍斜滝以外が2㍍級の小滝があるだけで、遡行価値は和泉入よりも大幅に落ちると言わざるを得ない。

市場(20分)遡行開始(30分)左から枝沢が出合う(20分)壁状6㍍滝の枝沢との出合(25分)右ガレ場(30分)5㍍斜滝(10分)遡行終了(50分)都県境尾根

以上の和泉入、柳沢入の遡行案内は、高橋秀行「和泉入・柳沢入」(奥武蔵研究会会報『奥武蔵』240号、1988年3月)を加筆のうえ、再録したものである。

白谷沢(しらやさわ)

名栗水系の沢の代表格と言えば、最大の支流である有間谷のさらに支流であり、棒ノ折山へのハイキングコースが沢に沿ってつけられている白谷沢である。

有間ダムの工事により、一番下の白谷ノ滝(白谷の滝)こそ水没してしまったが、美折ノ滝(みなおれのたき:3段9㍍)、飛龍ノ滝(ひりゅうのたき:7㍍)、玉簾ノ滝(たますだれのたき:3㍍)、三次ノ滝(みよしのたき:3段9㍍)、藤懸ノ滝(ふじかけのたき:2段9.5㍍)、天狗ノ滝(てんぐのたき:3段10.5㍍)、白孔雀ノ滝(2段14㍍)など3~14㍍の高さの滝が短い距離の間に連続。

いずれにも美しい名称がつけられているほか、ゴルジュや牢門、釜、滝、ナメなど変化に富み、奥武蔵の沢に付きもののヤブや倒木もなく、水線どおしの快適な遡行を楽しむことができる。

沢に並行してハイキングコース(「関東ふれあいの道」の「水源のみち」)がつけられているので、悪場を避けて安全に遡行することができるのも嬉しい。

それだけに人気も圧倒的で、シーズン中の週末には各滝の直登、高巻きいずれにも行列ができている状態である。

案内もたくさんあるので、藤本一美氏による支流の中沢(なかざわ:中ノ沢)も含めたもっとも精緻な遡行図(藤本一美「奥武蔵・白谷沢水系滝名考」『山岳ノート』私家版、1990年所収)を転載させていただき、遡行案内はごく簡単なものにとどめたい。

なお藤本氏は先の記事で滝名の命名の考察を行っているので、それもあわせて紹介させていただきたい。

遡行案内

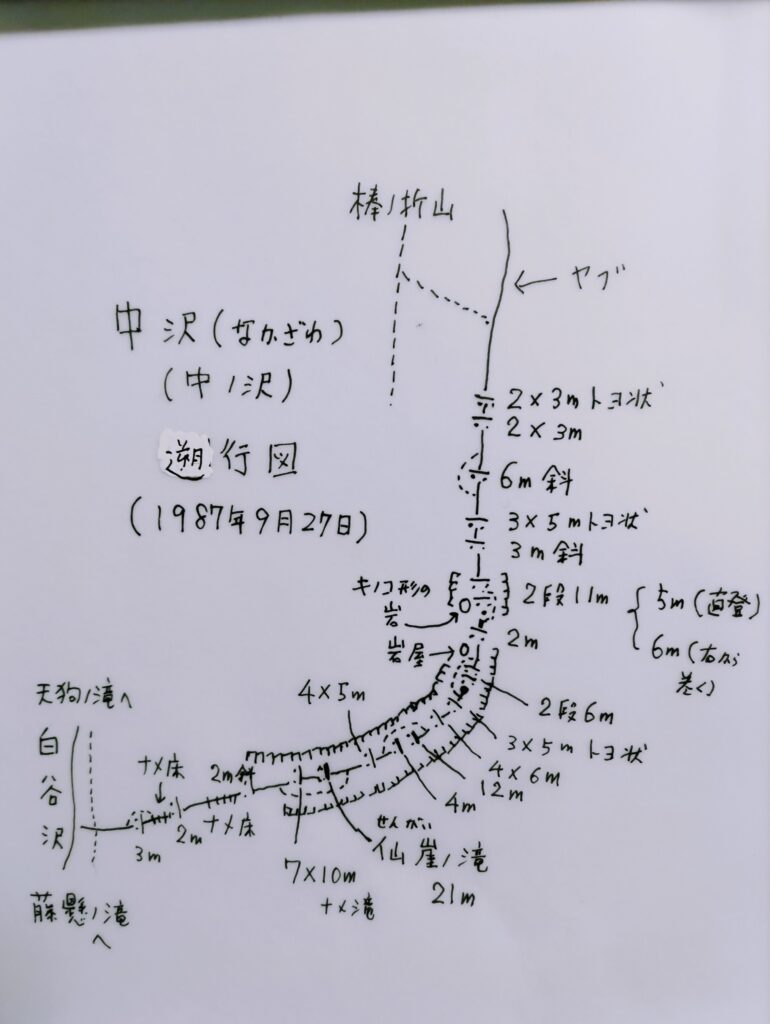

(図3)奥武蔵・白谷沢水系遡行略図(出典:藤本一美「奥武蔵・白谷沢水系滝名考」藤本一美『山岳ノート』私家版、1990年所収)

-550x1024.jpg)

河又バス停から名栗湖に向かう車道を歩き、有間ダムの上を横断。左岸の車道に移る。

なお現在、飯能駅から名栗車庫、名郷、湯の沢行きのバスは、河又(現在は「河又名栗湖入口」)バス停よりも少し有間ダム方面に入った「さわらびの湯」バス停を経由するので、ここで降りれば、アプローチを短縮することができる。

すぐに白谷橋を渡ったところで左岸沿いのハイキングコースに入る。

しばらく登り、二番目の堰堤上流のゴーロ状の地点で遡行を開始する。

すぐに眼前に3段の美折ノ滝が迫る。

これは簡単に直登できるが、次の飛龍ノ滝は深い釜をもっているので、左手前の岩稜から巻く。

巻き終わると、今度は3㍍の玉簾ノ滝。

これも釜が深いが、右手の壁に取り付く。

岩が逆層になっていてちょっと手強いが、草をつかんで登り切る。

最初のゴルジュを抜けると、沢は再びゴーロ状となり、しばらく平凡な流れが続く。

左岸からカラ沢を合わせると、沢はゴルジュ状を呈し、深い釜をぬけると、いよいよ三次ノ滝だ。

まず釜の右手をへつり、下段3㍍は右手から直登。登り切ったら、水流を横切り、左手の壁より中段4㍍を直登するが、少々手強い。

90度右折する上段2㍍は容易に越えることができる。

三次ノ滝からはゴーロ状のなか、小滝が連続する。右岸から「神ノ窪」(藤懸沢)が合流する付近に炭焼きのカマの跡がある。

この先、沢はゴルジュとなり、藤懸ノ滝が眼前に迫る。

下段4㍍の右手の壁に取り付くと、ドロクボになり、これを抜けるとハイキングコースに出るので、ハイキングコースを使い、藤懸ノ滝を巻いてしまう。

右から支流の中沢(中ノ沢)を入れると、沢の両岸がにわかに迫って、「牢門」となる。

ここで時間が許せば、「牢門」手前の中沢分岐で、中沢の仙崖ノ滝(21㍍)下まで往復するのも良いだろう(後述するように、仙崖ノ滝は高巻きも危険なので、見るだけにとどめたい)。

現在、中沢への入口はトラロープで閉鎖され、立ち入り禁止になっている。

これは、ハイキングコースを登るハイカーのなかで、間違って中沢に入り込み、滑落事故を起こす例が多発したことによる。

再び白谷沢に戻ると、牢門の先に天狗ノ滝があるが、水線近くにハイキングコースがあるので、これを使い、天狗ノ滝を巻く。

やはてゴルジュはさらに狭くなり、右に曲がると、そこに最後の滝である白孔雀ノ滝(2段14㍍)が現われる。白谷沢最大の難所であり、白谷沢の真髄を凝縮した見事な滝である。

ハイキングコースは、牢門の先から白孔雀ノ滝右側の岩壁につけられた鎖場や石段を登り滝の上に出るようになっている。

白孔雀ノ滝の下段10㍍は、夏場なら水しぶきを浴びながら滝を登るシャワークライムを楽しむことができる。

水流の右側が中級者向きのルート、左側が上級者向きのルートである。

いずれもザイルで確保すれば問題ないが、フリークライムの場合、落口がナメ状になっていて、水に濡れた苔がつき、非常に滑りやすくなっているので、うっかり滑ると、下段10㍍の落口すぐ下から一気に滝下に滑落する危険がある。

不安を感じたら、滝の右壁を登ると、先の滝を巻くハイキングコースの石段に出るので、これを登って、上段4㍍とともに巻いてしまい、上から白孔雀ノ滝を見下ろした方が良いだろう。

白孔雀ノ滝を過ぎると、滝場がなくなり、平凡な流れになるので、ここで遡行を終了する。

この先、ハイキングコースを下降し、再度白谷沢を振り返るのもよいし、岩茸石から権次入峠をへて棒ノ折れ山に登るのも良いだろう。

河又(15分)有間ダム(10分)白谷沢ハイキングコース入口(5分)遡行開始地点(30分)三次ノ滝下(10分)藤懸ノ滝下(5分)中沢出合(10分)天狗ノ滝(10分)白孔雀ノ滝上(5分)遡行終了地点

白谷沢の滝名について(藤本一美氏の研究を振り返って)

白谷沢の主要な滝には、とても地元の呼称とは思えない凝った滝名が付けられている。

これらの滝名は、はたしていつ、誰によって付けられたのであろうか。

この疑問に過去の白谷沢をめぐる文献研究をとおし、考証したのが藤本一美氏の1989年の記事「奥武蔵・白谷沢水系滝名考」(奥武蔵研究会会報『奥武蔵』250号、1989年12月。のちに『山岳ノート』私家版、1990年に所収)である。

藤本氏によると、白谷沢に関する最初の文献は、戦前の『ハイキング』第67号(1938年1月)掲載の坂井光一氏の「冬の案内、有間谷白谷入」である。

また、大石真人氏は「奥武蔵の沢歩きの最初は、やはり桜井正一、天利文彦の両氏などによって開かれた白谷沢で昭和11、12年の頃ではなかったろうか。私もその二氏の記録を見て、12年の秋に白谷沢を歩いたのが最初であって(後略)」(奥武蔵研究会会報『奥武蔵』49号、1956年5月)と述べておられる。

しかし、藤本氏によれば、桜井・天利両氏の記録は刊行されておらず、私的なものであろうとされている。

白谷沢紹介のごく初期の坂井氏の記事、天利文彦氏の「有間谷・白谷入」(『山と高原』4号、1939年8月)、内山敏男氏の「有間谷の白谷」(『登山とスキー』第10巻第10号、1939年10月)では、前者で白谷ノ滝が「氷場(こおりば)ノ滝」とされている以外、それ以外の滝については、滝名は記されていない。

昭和14年(1939)11月発行のハイキング・ペン・クラブ著『奥武蔵』(博山房)にいたって、初めて滝名が登場する。

同書掲載の多摩雪雄氏執筆「有馬谷を繞る澤 白谷入」の「白谷沢略図」で、白谷ノ滝、美折ノ滝、二重ノ滝、大滝、天狗滝の名が登場する。

しかし、飛龍ノ滝、玉簾ノ滝、藤懸ノ滝、白孔雀ノ滝の名はなく、白孔雀ノ滝の代わりに、「轟(どめき)ノ滝」名を使っている。

その一方で、白谷沢の開拓者とされる桜井正一氏が『新版東京附近山の旅』朋文堂、1940年)で氷場の滝以外、滝名をつけず、一ノ滝~十六ノ滝などの表記をし、白孔雀ノ滝については「白谷入の大滝」と呼んでいるのみである。

飛龍ノ滝、玉簾ノ滝の名が初めて現われるのは、宮内敏雄編著『奥多摩の澤歩き』体育評論社、1940年11月)である。

ちなみに、『奥多摩の澤歩き』では、本文では白孔雀ノ滝について多摩氏の記事を踏襲し、「轟ノ瀑」と呼んでいるものの、略図では「白孔雀滝」となっていて、本文と略図との矛盾を示している。

『奥多摩の澤歩き』において、初めて略図に中ノ沢(中沢)の「仙崖ノ滝」名が現われることは特筆したい。

本文で初めて「白孔雀ノ滝」が登場するのは、大石氏の短文「白谷入より大丹波川へ」(『山と高原』60号、1944年4月)で、仙崖の滝を本文で初めて触れたのも大石氏の記事「蕨入を遡る」(『ハイキング』103号、1941年5月)である。

戦後の大石真人『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』(朋文堂、1954年)にいたって白谷ノ滝から白孔雀ノ滝までの現在の滝名がすべて登場する。

以後、大石氏や同氏が会長をつとめた奥武蔵研究会の著書や記事をとおし、現在の滝名が定着するにいたる。

そんななかで藤本氏が、そもそも白谷沢の滝名が地元呼称ではなく、第三者が何らかの意図をもって命名したとの確信をもったのは、次のような記事に接したからである。

その記事とは、『地図ニュース』102号(1981年3月)の正井泰夫氏(筑波大学名誉教授:地理学)執筆「地図と私」というエッセイであり、問題は次の個所である。

「私の小学校時代の、地図に関して最も印象的なできごとは、父が武蔵野鉄道や山と渓谷社から頼まれて、飯能の奥の白谷沢の記事を書いたことがある。(中略)白谷沢の数多い滝のうち、一番大きいものに名をつけることになった。撮ってきた写真と地図を見くらべていたが、私が父に白孔雀に形が似ているから『白孔雀の滝』がいいといった。父も賛成して『山と渓谷』に白孔雀の滝と名付けてルポルタージュ記事を書いた」

正井泰夫氏の父こそ、山岳展望図のパイオニアである正井暉雄氏である。

つまり、正井暉雄氏こそ、白孔雀の滝の命名者であり、それは武蔵野鉄道(西武鉄道の前身)、山と渓谷社からの依頼によるものであった。

命名の時期は、藤本氏の推察によると、昭和14年(1939)11月から15年(1940)11月の間である。

藤本氏はこの記事により、白谷沢の滝名が武蔵野鉄道などの依頼により第三者により命名されたと確信し、前記のように白谷沢を初に取り上げた記事にさかのぼり、それ以降の記事における滝名の変遷を辿っている。

その結果、昭和14年(1939)11月までに飛龍ノ滝、玉簾ノ滝以外の滝名が命名され、白孔雀の滝は最初「轟ノ滝」と命名されたこと。

そして、昭和15年(1940)11月までに、飛龍ノ滝、玉簾ノ滝が命名され、正井暉雄氏によって命名された白孔雀の滝名が轟の滝名に取ってかわったことがわかった。

藤本氏は、白谷沢の滝名命名の背景に次のような事情があったと推察している。

「第一期ハイキングブームの昭和10~16年頃に奥武蔵のコース開拓が、武蔵野鉄道の協力を得てなされ、多くの訪客を呼んだこと。ならびに、山と峠、沢などの呼称が地元呼称を無視して宣伝的客寄せ地名として命名された例が数多くある」(「奥武蔵・白谷沢水系滝名考」)

そして、緻密な文献研究の結果、白谷沢の滝名命名について、以下のように結論づけている。

「F(フォール)ナンバー派とややオーバーな宣伝臭の強い滝名の命名派の対立の中で、登山界は産業界(鉄道会社や出版社)の要請とマッチし、命名派が主流となる歴史でもあったといえようか」(「奥武蔵・白谷沢水系滝名考」)

中沢(なかざわ)(中ノ沢)

白谷沢の藤懸ノ滝と天狗ノ滝との間に左岸から流入する中沢は、白谷沢の支流に過ぎず、距離的にも短い小沢だが、白谷沢の白孔雀の沢(2段14㍍)をはるかに凌ぐ高さ21㍍の仙崖ノ滝を含め、10㍍を超える滝を3つ擁する「小粒でもピリリと辛い」沢である。

白谷沢の場合、悪場に遭遇したときにはハイキングコースに逃げることができるが、それが出来ず、沢の高巻きにも結構熟練と勇気(?)を必要とする沢で、気軽に入る沢ではない。

仙崖ノ滝から2段11㍍の滝までの間はゴルジュになっていて、逃げ場のない暗い感じのする沢である。

初心者は、仙崖ノ滝手前の高さ7㍍、長さ10㍍の大きなナメ滝(藤本氏は、3段9㍍の滝としている)から仙崖ノ滝を見たら引き返すべきだろう。

なお、この沢は従来「中ノ沢」と表記されていたが、藤本一美氏の地元古老への聞き取りにより、「中沢」(なかざわ)と呼ばれていることが判明した(藤本一美「奥武蔵・白谷沢水系滝名考」『山岳ノート』私家版、1990年に所収)。

そこで「中沢」(中ノ沢)と、併記することにしたい。

(図4)中沢(中ノ沢)遡行図

藤懸ノ滝先の中沢出合には立入禁止のトラロープが張ってあるが、その下をくぐって入渓する。

最初に3㍍、次いで2㍍の小滝が続き、その先はナメ床が続く。

その後、沢はにわかにゴルジュ状を呈し、高さ7㍍、長さ10㍍のナメ滝の奥に白い瀑布をかけた巨大な滝が現われる(藤本氏は、高さ7㍍、長さ10㍍のナメ滝の代わりに、3段9㍍の滝が仙崖の滝の前座として控えているとしている=図3を参照)。

これが白谷沢水系最大の滝・仙崖ノ滝(21㍍)である。

黒々とした岩肌を水流が流れ落ちるが、惜しむらくは水量が少ないという点である。

降雨のあとなどでないと、豪快な瀑布を見ることはできないだろう。

それと下から見えるのは滝の下半分約11㍍程度である。

7×10㍍ナメ滝手前右手の岩場混じりの急斜面を登り、仙崖ノ滝落口が見えるところまで登ったら、今度は急斜面をトラバースして落口の上に出る。

岩混じりの急斜面でうっかりしていると、ずり落ちそうで、立ち木を掴んでへずる。

枯れ木とはがれやすい岩には要注意だ。

高巻きしながら仙崖の滝を眺めると、下から見上げたときには見えなかった滝の上部約10㍍が現われる。

滝の落口はオーバーハングしていて、直登は至難の業であろう。

仙崖ノ滝落口に降りると、ホッとする間もなく、高さ4㍍、長さ5㍍ほどのナメ滝をへて、前方に4㍍の滝と12㍍の滝が連続して現われる。

4㍍滝左の湿った岩場を登り、クボから2つの滝を巻くが、12㍍滝の落口に降りるところが岩場になっていて、懸垂下降用のザイルが欲しいところだ。

この先、沢はナメ状になり、左に折れるが、ちょうど折れるあたりに2段6㍍の滝がかかる。

2段6㍍の滝は左から巻くが、この付近がゴルジュの核心部分で、まさに洞窟の底にいるような気分だ。

この滝を巻いたところで、岩が岩屋のようになってせり出している奇景を目にする。

その先、2㍍の小滝を超えたところで、今度は右岸に奇妙な形をした大岩を目にする。

小さな岩の上に、傘の大きな岩が危ういバランスで乗っており、キノコを連想する形である。

その先に2段11㍍の滝が控えている。

下段6㍍は右の斜上するバンドを登り、落口までトラバースする。

上段5㍍は豊富なホールドとスタンスと倒木をうまく使い、右壁を直登する。

2段11㍍滝を越えると、沢はナメ状になり、そのなか、中沢の実質的なフィナーレとなる6㍍斜滝が登場する。

これを左から巻き、つづくナメ滝を2つ越えると、沢は平凡になり、ヤブ沢になってしまうので、左の急斜面を登り、棒ノ折山に続く尾根上に出る。

現在では、中沢の源頭部で大名栗林道にぶつかってしまうのだろうか。

中沢出合(10分)仙崖ノ滝手前のナメ滝下(20分)仙崖ノ滝落口(10分)12㍍滝手前の4㍍滝下(15分)12㍍滝滝上(15分)2段11㍍滝下(20分)6㍍斜滝(5分)遡行終了地点(50分)棒ノ折山

姥小屋沢(うばごやざわ)

有間谷の沢のなかで、白谷沢に次いで遡行されているのが姥小屋沢である。

ネットで検索しても、遡行報告をいくつも参照できる。

ただし、その多くには遡行図がなく、遡行図があっても簡易なものなので、沢の詳細を知るための資料として十分ではない。

そこで、かなり古い記録(1986~87年)だが、私の遡行記録(案内)を遡行図も含め掲載しておきたい。

もちろん、40年近くをへて、沢の様子もかなり変わっているかもしれない。

そう思い、最近の記録を参照したが、出合いの滝左にかかっていた木の梯子がなくなったことと、ツメに林道(大名栗林道)ができてしまったこと以外には基本的に大きな変化はないように思う。

なお以下の案内は、『新ハイキング』383号(1987年9月)に掲載した「姥小屋沢から棒ノ折山へ」を一部加筆のうえ、再録したものである。

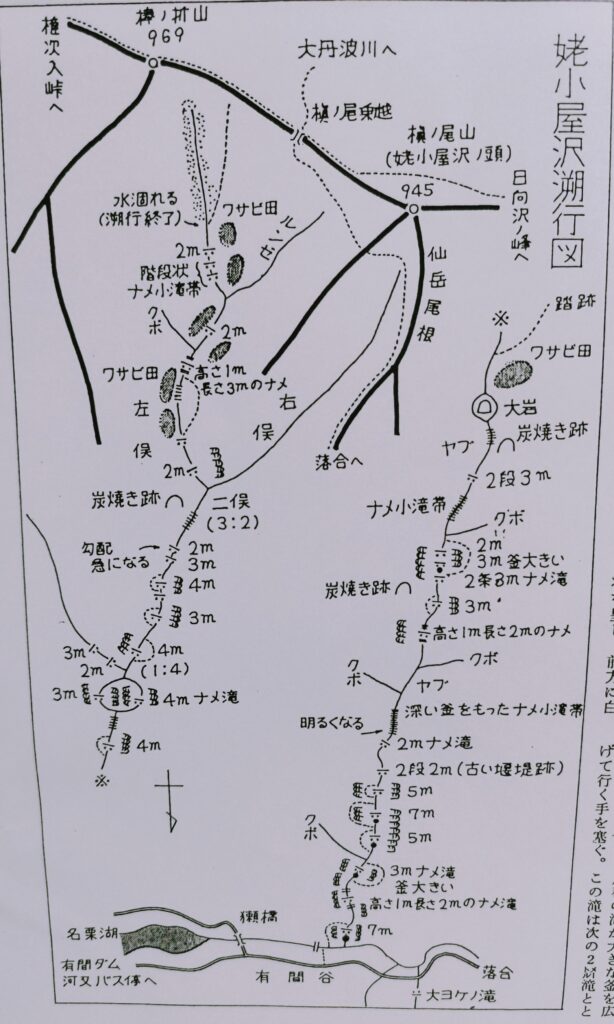

(図5)姥小屋沢付近略図(出典:高橋秀行「姥小屋沢から棒ノ折山」『新ハイキング』383号、1987年9月号)

遡行案内

有間谷から棒ノ折山に突き上げる滝としては、白谷沢と姥小屋沢が古くから知られている。

このうち、白谷沢は有間ダムの完成後、「関東ふれあいの道の水源のみちコース」に選定され、すっかり観光地になってしまった。

白谷沢の賑わいをよそに、姥小屋沢は昔からの静けさを保ち続けている。

しかも、沢沿いの仕事道がダム工事にともなう入渓禁止の間に完全に荒廃したことも手伝って、イワナを求めて入渓する釣り人と沢登りのための登山者のみに開かれた沢になっているのも嬉しいかぎりだ。

小粒な沢といってしまえばそれまでだが、下流部の息もつかせぬ連瀑帯は見事であり、沢登り入門コースとして、また棒ノ折山へのバリエーションコースとして見直されてよい存在だと思う。

なお、「姥小屋」の名称について、戦前この沢を紹介した太田静紫氏は、「この地方で炭焼小屋のことをいふとの由」と述べておられる(宮内敏雄編著『奥多摩の澤歩き」体育評論社、1940年)。

たしかに、姥小屋沢には随所に(とくに中流域に)古い炭焼き釜の跡がみられ、炭焼を主な生業としていた落合集落(1987年当時廃村)との深い関係を物語っている。

あるネット記事(「秩父山塊の谿々 名栗川水系 姥小屋沢」)にも次のような姥小屋沢にまつわる伝説が紹介されている。

「姥小屋沢とは、その昔に中流域に、歳老いたご夫婦が小屋に住み炭を焼いていたそうで、やがて老爺は黄泉へと去った。その後も老姥は此処を離れることなく独り棲んでいた。からだといわれる」

ただし、この伝説は「姥小屋沢」の沢名に付会した可能性が高く、ネット記事には伝説の出所(地元での聞き取りなのか、それとも文献によるものなのか)が明記されていない。

(図6)姥小屋沢遡行図(出典:高橋秀行「姥小屋沢から棒ノ折山」『新ハイキング』383号、1987年9月)

姥小屋沢へは白谷沢と同様、飯能から名郷または名栗車庫行きのバスに乗り、河又バス停で下車。

有間谷に沿った立派な車道を登れば、前方に巨大なロックフィル式の有間ダムが姿を現す。

ダムの上から右岸に行く車道は白谷沢の出合に向かうものだが、ここでは青々とした湖水をたたえる名栗湖を眺めながら、左岸の道を進む。

ひっきりなしに疾走する車やバイクにはうんざりさせられるが、20分ほどで対岸の車道が橋から合流する。

この先、対岸に目を凝らしながら行くと、堰堤の上流で堂々たる滝をかけて姥小屋沢が流入する。

河原におりて有間谷の浅瀬を徒渉、出合の滝下に出る。

落差7㍍ほどの滝は深い釜をうがち、垂直の壁は取り付きようもない。

左手前の岩壁に付けられた壊れかけた木の梯子を登り、岩場をへずって落口に出る(現在は、木の梯子は壊れて撤去されているので、滝の右壁から巻いて落口に出る)。

滝上は穏やかなせせらぎに変わり、豊かな水量の流れは、ところどころ淵を刻む。

ワラジ越しに伝わる水の感触を味わいながら無心に遡行する楽しさは、澤歩きの醍醐味だろう。

小さなナメを過ぎて谷が右に曲がると、岩壁の合間から深い釜にすべり落ちる3㍍ほどのナメ滝が現われる。

右手の草付きに取り付いて高巻くことになるが、ホールド、スタンスとも不足気味なので、ちょっと手こずるところだ。

いったん谷は開けるが、左からカラクボを入れると、急迫した廊下状になり、5㍍の滝が出現する。

左から簡単に巻けば、ゴルジュの奥に7㍍滝の偉容が望まれる。

淵をへずりながら近づく滝の姿は素晴らしい。

周囲は赤味を帯びたハングした岩壁で、そのなかを豪快に落下する滝は、姥小屋沢随一の迫力を誇る。

少し戻って左手の斜面を直上すると、意外にも踏跡が現われ、容易に落口に達することができる。

一安心したにも束の間、息を抜く間もなく5㍍の滝が一枚岩をすべり落ちている。

これも左側も湿った岩場から巻く。

古い堰堤の跡らしい2段2㍍の滝を越えると、最初のゴルジュも終焉を告げ、沢は明るく開けてしまう。

この先、谷はナメ状の小瀑帯に変わり、ややヤブが煩わしくなる。

いささか単調な沢歩きに飽きる頃、3㍍の滝を左から巻くあたりで、再び沢はゴルジュ状を呈し、前方に白い瀑布が眺められる。

まず二条に分かれたナメ滝を登ると、3㍍ほどの滝が大きな釜を広げて行く手を塞ぐ。

この滝は、次の2㍍滝とともに右のヤブから巻いてしまう。

ナメ小滝が続く沢はボサがうるさくなるので、左岸のかすかな踏跡をたどると良い。

その奥で巨大な岩が流れを遮っている。

まもなく右手に古いワサビ田跡をみて、沢はゴルジュのなかに吸い込まれてゆく。

4㍍の滝を左手から巻き、続く滝は巨岩をはさんで二条に分かれているので、右側の4㍍ナメ滝をシャワークライムする。

滝上で右岸から滝を2つかけた枝沢が合流。本流はヤブや倒木がうるさいながらも2~4㍍の小滝が連続し、なかなか楽しめるところだ。

やがて傾斜がやや急になり、二俣につく。

右俣は仙岳尾根の上部に突き上げるが、ヤブと倒木で埋まっている。

本流である左俣に入ると、意外にも沢いっぱいにワサビ田がつくられている。

こんな奥深いところに誰が?との疑問が脳裏をかすめるが、下山後、河又で聞いたところによると、かつて奥多摩町の古里出身の人が落合に住み着き、山仕事のかたわら姥小屋沢の上流にワサビ田をつくったが、この人が亡くなった後、沢に入る人もまれとのことだ。

いずれにしても、1987年当時でも全く放置されている模様で、脱ぎ捨てられた仕事着やテントの跡が寂しさを漂わせている。

ここから沢はワサビ田の中を行くようになるので、左岸につけられた仕事道を登った方が速い、

仕事道の終点から再び沢に戻り、ワサビ田の間を登る。

左岸からルンゼ条の枝沢を合わせ、階段状の小滝帯を次から次に超えて行くと、さしもの姥小屋沢も水量が減り、源頭が近いことを予感される。

そしてワサビ田が終わるとともに、沢の水も完全に涸れてしまう。

振り返ると、大ヨケノ頭から秋葉山、金比羅山へと連なる稜線が、ほぼ同じ高さに眺められる。

ここで遡行を打ち切り、右手に近づく小尾根に取り付く。

ともすれば、ずり落ちそうになるのをこらえながら踏跡なき急峻な小尾根を登ること約40分。

傾斜が緩んで前方が明るくなると、都県境尾根に飛び出す(現在では大名栗林道ができているので、都県境尾根に出る前に林道に飛び出す)。

待望の棒ノ折山頂までは約5分の登りを残すのみだ。

河又(15分)有間ダム(25分)姥小屋沢出合(35分)7㍍滝上(30分)大きな釜をもつ3㍍滝(50分)二俣(25分)右からルンゼ条の枝沢が合流(10分)ワサビ田終わり(遡行終了地点)(40分)都県境尾根(5分)棒ノ折山

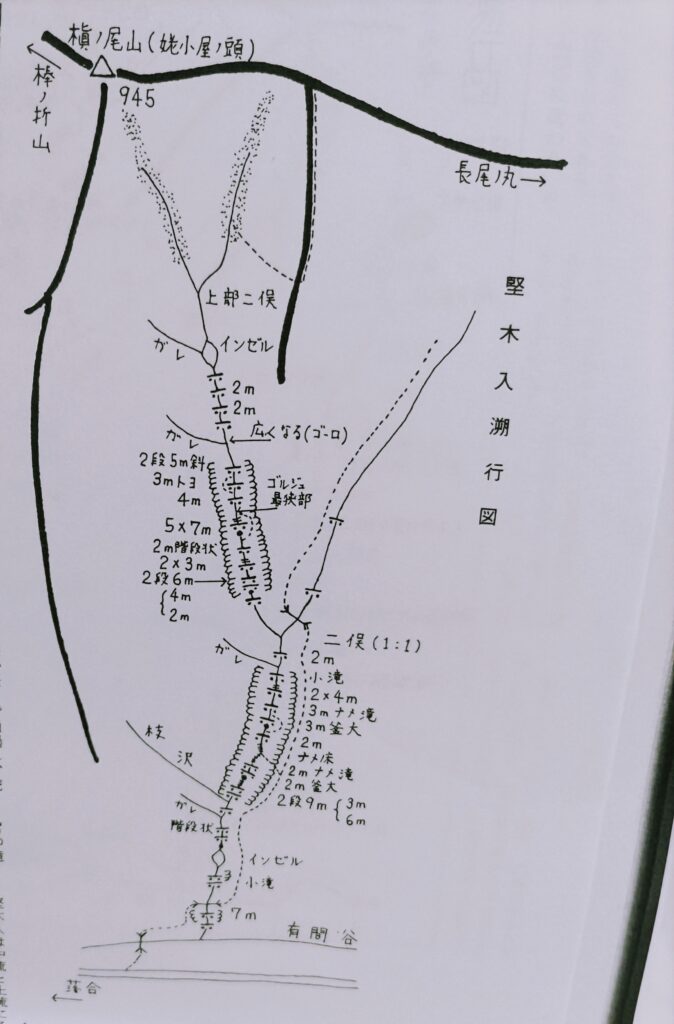

堅木入(かたぎいり)

堅木入は、姥小屋沢よりもさらに有間谷の奥まったところにある沢である。

仙岳尾根と堅木尾根にはさまれた沢で、都県境尾根上の槇ノ尾山(姥小屋沢ノ頭)に突き上げる小沢である。

昭和38年(1963)に山本初男氏により初めて紹介された沢だが、それから私の記録(「有間谷・堅木入」、奥武蔵研究会会報『奥武蔵』238号、1987年11月)まで、1973年3月の山本氏の遡行記録(山本初男「堅木入」奥武蔵研究会会報『奥武蔵』152号、1973年7月)しかなく、私の記録以後今日までの記録がないかどうか検索してみたが、一例もなかった。

しかし、記録がないからといって、決して遡行価値のない沢であるとは限らない。

堅木沢は、以下の案内文を読んでいただければ分かるように、白谷沢には及ばないものの、中流と上流にそれぞれゴルジュをもち、中流のゴルジュ入口には堂々たる2段9㍍の滝が立ちはだかる。

上流のゴルジュにも2段6㍍の滝があり、中流のゴルジュ、上流のゴルジュともに前記の滝以外に2~4㍍の小滝やナメ滝などが階段状に連続するよくまとまった沢である。

それ以上に、1987年当時沢が全く荒れていなかったのも嬉しい限りだ。

山本氏も1973年7月の記事で、「堅木入の良さは、人の来ないこと。それから廊下がけっこう美しいこと。滝は大きくはないが、直登できぬものもあって、高巻きしなければならぬ所もある」(山本初男「堅木入」奥武蔵研究会会報『奥武蔵』152号、1973年7月)と述べておられる。

そんな素晴らしい沢であるにもかかわらず、全く遡行されていないのは、落合よりもさらに上流にあるというアプローチの長さのためであろうか。

それでも出合までは、河又バス停から有間ダム、姥小屋沢出合、落合(廃村)をへて、約1時間30分弱である。

人数がそろえば、飯能からタクシーで出合まで行けば、アプローチはゼロになる。

それでは、前記の私の記事に一部加筆のうえ、再録したい。

遡行案内

(図7)堅木入遡行図(出典:高橋秀行「有間谷・堅木入」奥武蔵研究会会報『奥武蔵』238号、1987年11月)

落合から上流に向かって10分ほど歩くと、道の傍らに「ふれあいの山林入口」と書かれた標識が立っている。

ここから有間谷の河原に降り、危なっかしい丸木橋で有間谷を渡る(徒渉してもよい)。

良く踏まれた仕事道は7㍍滝の落口で堅木入を横切るので、ここから入渓する。

しばらくは平凡な渓相が続き、部分的にはヤブや倒木のうるさい個所もある。

だが、20分ほどの溯行で、2段9㍍滝の滝壺に立つ。

(写真)堅木入2段9㍍の滝

滝の両岸は15㍍位の岩壁が屹立し、その間を割って豪快に落ちる滝の姿は見事の一語に尽きる。

有間谷支流の各沢の滝のなかでも、水量といい、滝の姿といい、周囲の雰囲気といい、屈指の名瀑である。

下段6㍍は右壁を直登し、落口の真下で左に移り、一気に登り切ることができそうだが、今回はおとなしく仕事道を使って左岸から高巻くことにした。

9㍍滝の上流は、山本氏がS字峽と名づけた美しい小廊下となる。

清らかな流れが岩盤を滑り、周囲は苔のついた岩場が迫って薄暗い雰囲気を醸し出す。

途中にある3㍍滝は釜が深く近寄れないので。右のドロクボを登って高巻く。

沢身への下降にザイルを使うことになった。

続くナメ滝を2つ越えると、倒木が現われ、二俣となる。

ここで仕事道が合流。

この仕事道は両俣の間の尾根を登ったあと右俣の上流に出て、さらに右手の尾根(堅木尾根)を越え、隣の大淵入に行くのものだが、都県境尾根上の長尾ノ丸(なごうのまる)への直登路として利用できそうだ。

右俣の奥には2㍍ほどの滝がみえているが、私たちは左俣に入る。

すぐに2段6㍍の滝にぶつかる。

深い釜に落ちないように右手をへずって、下段2㍍滝を登り切り、上段4㍍はシャワークライムとなる。

2段6㍍滝の落口からは上流のゴルジュが始まる。

右手は30㍍以上の高さの岩壁が屹立し、廊下上のなか、ナメや小滝が連続して飽きさせない。

高さ4㍍、長さ7㍍のナメ滝は苔に濡れた右手の側壁を登って高巻くが、滑りやすいので、バランスが要求される。

ゴルジュの最狭部を突っ張りで通過し、続く4㍍滝は右壁に大岩が2つ詰まってハング状になり、ちょっと手強い。

3㍍トヨ状の滝を左の側壁をへずって巻き、最後の2段5㍍斜滝を越えれば、ゴルジュもフィナーレとなる。

上流は既に源流の様相を呈し、流れも急激に細くなってしまう。

上部二俣で右俣に入ると、すぐに水が消える。

ここで遡行を打ち切り、右の小尾根に取り付く。

あとは前方右手に長尾ノ丸のドーム状の山容を望みつつ急登に耐えれば、約40分弱で都県境尾根に飛び出す(現在では、都県境尾根の北側に林道ができているので、林道のガードレールにぶつかるといった方がよい)。

長尾ノ丸と槇ノ尾山(大丹波側の呼称。名栗側では姥小屋沢の頭と呼称)との鞍部よりも少し後者に寄ったところだ。

帰路は仙岳尾根の急坂を落合へ駆け下っても良いが、槇ノ尾山を南から巻き、棒ノ折山との鞍部(通称・槇ノ尾乗越)に出たら、槇ノ尾沢沿いの山道を大丹波林道にくだり、上日向から青梅線の川井駅に向かうバスに乗るのがもっとも手っ取り早い(上日向バス停から1時間に1本程度川井駅行きのバスが出る)。

河又(70分)落合(15分)堅木入出合(5分)7㍍滝上・遡行開始(20分)2段9㍍滝下(15分)2段9㍍滝上・S字峽入口(30分)二俣(40分)上流のゴルジュ終わり(15分)上部二俣(5分)遡行終了(40分)都県境尾根(15分)槇ノ尾乗越(30分)大丹波林道(25分)奥茶屋(30分)上日向

コメント